Telex und Touchscreen. Zum Medienwandel im Zeitalter des Post-Briefs.

Manche meinen, dass wer sich die Zukunft des gedruckten Buches vor Augen führen möchte, mal einen Blick auf die Zukunft des papiergebundenen Poststücks (Brief, Post- oder Ansichtskarte) werfen sollte. Wo Digitaltechnik dominiert und die Nachrichtenübertragung beschleunigt, kann der langsame, materialgebundene Austausch von Inhalten nicht überleben. Meint man. Und dort, wo rein ökonomisch gedacht werden muss, gibt es deutliche Signale, dass nicht alles an dieser Ansicht verkehrt ist. Roger Angell schreibt in der ersten Januar-Ausgabe des New Yorker einen entsprechend einsichtigen Artikel und nennt nur noch wenige zwingende Anwendungsfälle für Briefpost:

„Letters aren’t exactly going away. Condolence letters can’t be sent out from our laptops, and maybe not love letters, either, because e-mail is so leaky. Secrets—an expected baby, a lowdown joke, a killer piece of gossip—require a stamp and a sealed flap, and perhaps apologies do as well (“I don’t know what came over me”). Not much else.“

Es ist fraglich, ob Postunternehmen mit Trauerbekundungen überleben können, denn obwohl man in diesem Fall meistens gern auf die pietätsärmeren Einmischungen in den digitalen Netzwerken verzichten mag und erfahrungsgemäß häufig im Fall des Betroffenseins mit pietätsärmeren Einmischungen gutmeinender Face-to-Face-Kommunikanten genug zu tun hat, ist einem – ebenfalls erfahrungsgemäß – das Kondolenzpostaufkommen nicht immer prioritär. Manchmal könnte man sogar auch gut darauf verzichten – wenn sich nämlich die beiden Varianten kreuzen. Liebesbriefe lassen sich dagegen vielleicht nicht bevorzugt über Pinnwände aber – erfahrungsgemäß zum Dritten – in gleicher Intensität elektronisch in die Herzen oder daran vorbei entsenden. Wer sich wie Josef Murau bei Thomas Bernhard erinnert „[M]eine Schulbücher waren schmutzig, meine Schrift war schlampig, beinahe unleserlich“, dem verspricht die digitale Lebenswelt ohnehin einen in formalen Dingen an Tadeln ärmere Lebenszeit und vielleicht sogar ein bisschen besseren Reproduktionserfolg. Denn wo einst die Begehrte die geheime aber verschmierte Botschaft nicht lesen konnte, kann nun das Buhlen in bester Web-Typography eindeutig lesbar auf ihrem Tablet auftanzen. Schulbücher, die Urplage für geschundene Kinderrücken und Schmierfläche für ungeduldige Kinderhände, wachsen nun auch langsam aus den Kinderstuben und ins Schulbuchmuseum. Grenzenlos hat auch einiges mit ranzenlos gemein.

„His hands were weak and shaking

from carrying far too many

books from the bookshop.

It was the best feeling.“

Solche Wunschträume von Leuten, die sich zeitgemäß sallyeloo nicknamen, sprechen nur noch die Generationen an, die sich auch aufrichtig am Tiny Book of Tiny Stories erfreuen. Allen anderen muss die Bürde und der Kult ums Buch so aktuell sein, wie unseren Eltern die Geschichten aus der Gartenlaube. Das Problem für die Post und Massenverlage liegt nun darin, dass sie strukturell nur über einen Massenmarkt überleben können. Während kleine bibliophile Pressen immer noch ihre Zielgruppe finden, wird die Briefbeförderung tatsächlich zum Problem, wie die US-Post gerade merkt. Als viel zu groß aufgestellter Shrinking Media-Anbieter muss sie doch mit der Flächigkeit des Landes und den realen Distanzen kämpfen. Die Briefbeförderung lässt sich im Gegensatz zum Buch denn auch kaum zum Luxusgut stilisieren. Digitaltechnik übrigens auch nur schwer. Das iPhone mag designtechnisch bis in die letzte Ecke überzeugen. Es ist aber auch dort angekommen und ein – wie eine U-Bahn-Fahrt zeigt – nahezu schichtenübergreifendes Alltagsutensil, das sich im vollgespritzten Blaumann genauso gut findet wie in der Hermès-Bag. Wie früher Kondolenzbriefe und Urlaubspostkarten. Das Vertu-Constellation gibt es nun zwar auch mit Touchscreen in Krokodilleder, was aber so stilbemüht daherkommt, wie ein BTX-Terminal vor einem Pollock. Eleganz beruht bekanntlich auf einer wie naturgegebenwirkenden Harmonie zwischen Inhalt und Form. Womit der Unterschied zwischen iPhone und Vertu-Riegel deutlich sein dürfte. Man könnte auch den SPIEGEL-Jahrgang des Jahres 1991 sicher mit Goldschnitt versehen. Aber gerade das wirkte billig.

Bei mobiler Kommunikationstechnologie, dies meine These zum Mittwoch, ist aufgrund der niedrigen Zugangshürden die soziale Botschaft jedenfalls hinfällig und wenn man dem Mobiltelefonie-Markt etwas zugute halten mag, dann, dass er idealtypisch zeigt, wie Rundumdemokratisierung durch Konsum bewerkstelligt werden kann. Vor dem Funknetz sind alle, ob Edelmann oder Knapp, vielleicht nicht gleich gleich aber doch sehr ähnlich und werden nächsten Samstag kurz nach 12 am Samstag von Berlin-Mitte aus wie jedes Jahr niemanden per Handy erreichen.

Früher – also Anfang der 1990er – sah die Welt noch anders aus. Netzzugang war ein Luxus. Und das erste Fundstück des Tages zeigt, dass Information im Netz in dieser Zeit folgerichtig gern auch als selbstverständliches Lebensstilelement der Coolen und Reichen verkauft wurde:

Das Bundfaltennetz: Welche Oldies sind topaktuell? Zu BTX-Zeiten musste man oft noch dem eigenen Geschmack und nicht dem YouTube-Ranking vertrauen. Jedenfalls dann, wenn man kein MultiTel der Post besaß. Auch ansonsten ist die Welt vor 20 Jahren heute kaum weniger vorstellbar, als es 1991 die Informationswelt in 20 Jahren war. Wobei die Herrenanzüge dieser Zeit unzweifelhaft futuristischer geschnitten waren. Keine Frage!

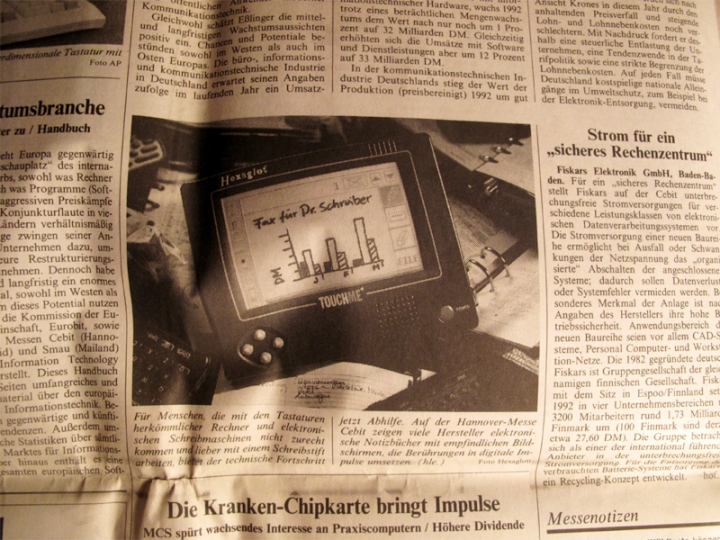

Vor dem Horizont der Wende zum berührungsempfindlich Display, das die Tastatur auf die Straße des Aussterbens schickt, auf der Fotofilme, Brief und Buch bereits in ihren Sonnenuntergang schlendern, ist das Fundstück aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24.03.1993 fast noch interessanter, auch wenn man damals den eigentlich Punkt noch nicht verstand: „Menschen, die mit den Tastaturen herkömmlicher Rechner und elektrischen Schreibmaschinen nicht zurecht kommen“ greifen nicht unbedingt lieber zum Schreibstift. Sondern wischen sich die Botschaften, die sie brauchen, heran.

Damit kommt in gewisser Weise die Welterschließung per Hand, das haptische Element zurück, weswegen die midasierende Touchscreen-Kultur, die das wertvoll und nutzbar macht, was ich direkt berühre, weniger künstlich erscheint, als die QWERTZ-Eingabetechnokratie. Der Touchscreen ist das bisher jüngste Glied in der evolutionären Kette der Interaktionswerkzeuge und die scharfe Kante, die der Computermaus das Plastikrückgrat bricht.

Touchscreen, Tochscreen now. I wanna feel your body. - Samantha Fox' 1986er Überhit (mit diversen Unterremixen in den 1990ern) hat nun wirklich nichts mit Digitaltechnik zu tun (außer vielleicht beim Abmischen). Und wenn man ihn heute hört, wirkt er entsetzlich schleppend. Wen aber gern unfreiwillig krude Assoziationen überfallen, der bekommt dennoch schon mal die Verknüpfung "Tatsch Mie" (wie wir es damals mitsangen) und Tadschskrien, wie die Generation unserer Kinder es nennt, mitgeliefert und kann daraus nichts anderes machen, als eine bedeutungsarme Bildunterschrift. Fax für Dr. Schreiber.

(bk)

Mit kleinem Kreditrahmen? Überlegungen zur Reputationsabbildung im Nano-Publishing.

Anmerkungen und Anschlüsse zu:

Roberto Casati, Gloria Origgi, Judith Simon (2011): Micro-credits in scientific publishing. In: Journal of Documentation, Vol. 67 Iss: 6, pp.958 – 974. DOI: 10.1108/00220411111183546

von Ben Kaden

Zusammenfassung:

Nachfolgend werden die Grundideen eines Aufsatzes der Attribution von Micro-Credits zu Teilen von wissenschaftlichen Publikationen mit dem Ziel einer präziseren Reputationszuweisung und –messung in einem größeren Rahmen zur Entwicklung pragmatischer/semiotischer Netze diskutiert. Reputation gilt dabei (Abschnitt I) als ein entscheidender Faktor für die soziale Strukturierung einer Wissenschaftsgemeinschaft. Die AutorInnen des besprochenen Textes liefern einige Ansatzpunkte für die Einbettung von kreditierenden Nanoverfahren zunächst in (natur-)wissenschaftliche Aufsätze. (Abschnitt II) Damit verdeutlichen sie eine maßgebliche Entwicklungsrichtung für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft, zeigen aber auch deutlich auf, wie viele offene Fragen sich bei der Erweiterung von Semantic Web-Konzepten hin zu Pragmatic-Web-Ideen ergeben und wie viel weitere konzeptionelle Arbeit die Elaboration tragfähiger Theorien auf diesem Gebiet erforderlich ist. (Abschnitt III) (more…)

(Aus)Tauschen

Wir schenken Ihnen ein Buch – Sie schenken uns eine Rezension! In der LIBREAS-Redaktion liegen noch mehrere feine Titel, die darauf warten rezensiert zu werden. Es handelt sich dabei um:

- Zentralarchiv Staatliche Museen zu Berlin: Kunst recherchieren. 50 Jahre Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin. 2010.

- Winfried Nerdinger (Hrsg.): Die Weisheit baut sich ein Haus. Architektur und Geschichte von Bibliotheken. 2011.

- Engelbert Plassmann / Hermann Rösch/ Jürgen Seefeldt / Konrad Umlauf: Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland. Eine Einführung. 2011.

- Jochen Steinbicker: Zur Theorie der Informationsgesellschaft. Ein Vergleich der Ansätze von Peter Drucker, Daniel Bell und Manuel Castells. 2011.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an: redaktion@libreas.eu und wir senden Ihnen das gewünschte Exemplar zu. Am besten so schnell wie möglich, dann liegt es pünktlich unter Ihrem Weihnachtsbaum 😉

Scheitern in der Schreibwerkstatt: Aus der Redaktion der LIBREAS. Library Ideas.

LIBREAS-Redaktion

Beim Thema Scheitern ist die Arbeit an LIBREAS. Library Ideas überhaupt nicht auszunehmen. Vielmehr ist die Herausgabe jeder Ausgabe mit mehr Scheitern und Kompromissen verbunden, als mit Erfolgen. Dies lernt man sehr schnell, wenn man sich auf ein Projekt wie LIBREAS einlässt: Zu jedem publizierten Artikel, zu jeder umgesetzten Idee, zu jedem eingehaltenem Anspruch lässt sich auch das Gegenteil anführen. Ist das eine Eigenheit unserer Redaktion? Überhaupt nicht. Egal, in welche Redaktion man Einblick erhält, es ist ähnlich. Dabei unterscheiden sich nicht einmal wissenschaftliche, journalistische oder literarische Publikationen groß voneinander. Der Unterschied liegt höchstens darin, dass das Scheitern dort praktisch nie ein öffentliches Thema ist.

Warum machen wir das dann überhaupt? Das ist nicht so klar, wie es vielleicht nach außen erscheint. Die Zeitschrift lebt vom Engagement Einzelner und diese Einzelnen haben immer wieder unterschiedliche Meinungen, die zumindest in Redaktionskonferenzen und in den Tagen vor der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe jedesmal neu zur Sprache kommen. (more…)

Grab your TwapperKeeper Archive before Shutdown!

Yesterday, TwapperKeeper announced:

Twapper Keeper’s archiving is now available in HootSuite! As a result, we will be shutting down Twapper Keeper. Existing archives will be kept running until Jan 6, 2012, after which you will not be able to access your archives anymore.

For those who wants to save archives before the shut down, this very simple R-code may give you an idea . It allows you to query for archived tweets referencing a hashtag. Furthermore, it downloads up to 50.000 archived tweets containing this hashtag as csv-file from TwapperKeeper.

require(XML)

hashtag <- "ala11" #your hashtag

tweet.df <- data.frame()

url <- paste("http://twapperkeeper.com/rss.php?type=hashtag&name=",hashtag,"&l=50000", sep="")

doc <- xmlTreeParse(url,useInternal=T)

tweet <- xpathSApply(doc, "//item//title", xmlValue)

pubDate <- xpathSApply(doc, "//item//pubDate", xmlValue)

tweet.df <- cbind(tweet,pubDate)

write.csv(tweet.df,"myTweets.csv")

More

Gary Green: No More Access To Your Twapper Keeper Archives .

Cornelius Puschmann: Academic replacements for TwapperKeeper.com

(NJ)

Die Materialsammlung. Über Robert Darntons Zwischenbericht zur DPLA in der NY Review of Books.

von Ben Kaden

Einer der wissenschaftlichen Leitsätze, die das bibliothekswissenschaftliche Studium am Berliner Institut durchzogen, lautete, dass die USA Europa hinsichtlich der nahezu aller für dieses Fach relevanten Gesichtspunkte uneinholbare Jahre voraus sind. Nun scheint dieses Verständnis zu etwas Historischem zu werden und sich ein Stück weit umzukehren. Jedenfalls wenn man den Zwischenbericht von Robert Darnton zur Digital Public Library of America (DPLA) in der Ausgabe der New York Review of Books vom 24.11.2011 liest (Jefferson’s Taper: A National Digital Library. S. 23-25). Denn Darnton bringt für das Projekt nicht nur die Europeana als Vorbild ins Spiel. Sondern er sieht auch als eine Gefahr einer nationalen digitalen Bibliothek, die er mit Stefan Gradmann (IBI, Europeana), wohl ohne Absprache aber aus einem Gespür für den Zeitgeist, heraus teilt:

„But it [=a truly “public“ library for the entire country] also might alienate the public libraries that already exist, because of the danger that local authorities could cut the funding for their libraries on the erroneous pretext that the DPLA will provide their basic material.” (Darnton, 2011. S. 23f.)

Hier sind Europa und Amerika gleichauf: Die öffentliche Bibliothek bzw. die Public Library unten an der Ecke muss sich neu erfinden oder – so schlecht der Reim, so dräuend die Gefahr – wird verschwinden. Andreas Kilb zitierte nämlich Stefan Gradmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Tag nach dem Erscheinen des Darnton-Beitrags mit einem ganz ähnlichen Ausblick:

„Für die traditionellen Bibliotheken, die ihre Nutzer immer noch Karteikarten durchforsten und Bestellzettel ausfüllen lassen, entsteht dadurch eine mächtige Konkurrenz. Aber auch die Digitalisierung ihrer Schätze birgt auf lange Sicht ein Existenzrisiko: Die kommunalen und nationalen Kulturpolitiker, die den Bibliotheksbetrieb aus ihren Kassen finanzieren, könnten versucht sein, jene Häuser, deren Kundschaft nur noch vom eigenen Bildschirm aus die Bestände nutzt, zu reinen Verteilerstellen für Digitalisate herunterzukürzen. Man müsse sich fragen, wie viele „partikulare Institutionen“ man in Zukunft noch brauche, erklärte der Informatikwissenschaftler [sic!] Stefan Gradmann vergangene Woche bei einer Tagung zur Zukunft des kulturellen Erbes in Berlin nicht ohne Besorgnis.“ (Andreas Kilb: Unsichtbare Vasen für die Menschheit. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2011, S. 35)

In beiden Fällen werden die jeweiligen offiziellen Vertreter des breitenkulturellen Digitalisierungsansinnens damit nicht nur Jubel in der Bibliothekswelt für ihre Projekte auslösen. Andererseits überzeugte die Reduktion der Bibliothek auf die Rolle als Zugangsort zu Information noch nie. Die Frage ist nur, ob das die Träger auch so sehen. (more…)

Schreiben Sie! Eine Karte Ermunterung von / eine Karte Erinnerung an Christa Wolf.

Am 26.03.1970 antwortet die 41-jährige Christa Wolf einer 18-Jährigen auf die Frage, wie man es anfängt, dieses Schreiben.

Briefkarte Christa Wolfs vom 26.03.1970

Kleinmachnow, d. 26.3.70

Liebes Fräulein Marquardt,

ich fürchte, meine Antwort auf Ihren Brief muss Sie enttäuschen. Es ist nämlich nicht möglich, jemand anderem irgendwelche Ratschläge zu geben, wenn der andere schreiben will und nicht recht weiß, wie er es anpacken soll. Wahrscheinlich ist es am Anfang bei jedem so, und erst mit der Zeit stellt sich heraus, ob man wirklich schreiben muss. Aber das kann man erst merken, wenn man wirklich schreibt, und dazu möchte ich sie ermuntern. Ich kann nichts zu Ihrem Thema sagen – es kommt ganz darauf an, ob sie es auf neue Weise zu behandeln wissen. Auf alle Fälle unterdrücken Sie Ihren Wunsch nicht und gehen Sie an die Arbeit.

Dazu wünsche ich Ihnen Mut und Freude.

Ihre

Christa Wolf

(bk)

15 comments