CfP #37: Forschung und Öffentliche Bibliothek

Öffentliche Bibliotheken sind quicklebendig und in der Öffentlichkeit sehr präsent: über ihre hohe Nutzung, Neubauten, Förderprogramme, Selbstdarstellungen und sogar in Koalitionsverträgen. Berechtigt fordern BibliothekarInnen, dass auch Lehre und Forschung in Universität und Fachhochschulen Themen stärker berücksichtigen, die für Öffentliche Bibliotheken relevant sind. Wobei bei genauerer Betrachtung auffällt: Von einem Mehr an Forschung spricht man bisher weniger.

Diese Ausgabe von LIBREAS. Library Ideas möchte ihren Anteil leisten, an dieser Stelle für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Dass der Anstoß dazu aus der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, also der Domäne der Forschung, kommt, ist Teil des Themas. Wir wollen wissen, woran es liegt, dass Forschung und Praxis so wenig zueinanderfinden. Oder finden sie doch öfter zusammen, als wir es wahrnehmen? Dann wollen wir ergründen, wie, durch wen, wo und warum offenbar so unauffällig.

Wir wollen das Thema über zwei Fragestellungen reflektieren:

- Erstens über die Frage, wo, durch wen, wie und worüber Forschung für Öffentliche Bibliotheken stattfindet oder stattfinden soll?

- Zweitens über die Frage, ob und wie Bibliotheken, also die Praxis, Forschungsergebnisse nutzen (können)?

Wir denken, dass ein erfolgreicher Austausch zwischen Bibliothekswissenschaft und Bibliothekspraxis allen Seiten hilft, relevanter, effektiver, stabiler zu werden. Das kann nur gelingen, wenn darüber offensiv und im offenen Dialog geredet und nachgedacht wird.

In diesem Sinne suchen wir Beiträge für die Libreas Ausgabe #37, die Forschung für, zu, mit und über Fragestellungen aus den Öffentlichen Bibliotheken behandeln:

- Beiträge zu einem aktuellen Forschungsprogramm für und zu Öffentliche(n) Bibliotheken:

-

- Beiträge zu Forschungsprojekten, die beispielhaft neue Richtungen – inhaltlich oder methodisch – der Forschung für Öffentliche Bibliotheken demonstrieren (ÖB als Gegenstand empirischer oder sonstiger Forschung)

- Beiträge, die die Öffentliche Bibliothek an übergeordnete sozial-, bildungs-, kultur- medien- oder kommunikationswissenschaftliche Theorien anbinden, oder die Bibliotheks-Phänomene mit diesen Theorien erklären (Öffentliche Bibliotheken als Gegenstand von Theoriebildung und Modellierung)

- Beiträge zur Frage ob und wie sich heute Forschung für Öffentliche Bibliotheken noch von Forschung zu anderen Bibliothekstypen oder Informationsverhalten abgrenzen lässt

- Beiträge zur Forschung über Bibliotheken sowie bibliotheksrelevante Forschung anderer Disziplinen als der Bibliothekswissenschaft (zum Beispiel in der Leseforschung)

- Beiträge, die thematisieren, ob und wenn ja wie Bibliotheken selber forschend vorgehen oder vorgehen können.

- Beiträge, die das Verhältnis von Öffentlicher Bibliothek und Forschung untersuchen, z. B.

-

- Beiträge, die das Verhältnis des Berufsstands in Öffentlichen Bibliotheken zur Wissenschaft, und umgekehrt das Verhältnis der Bibliotheks- und InformationswissenschaftlerInnen zur Öffentlichen Bibliothek systematisch untersuchen. (Professionssoziologie der Öffentlichen Bibliothek und Wissenschaftssoziologie der Bibliotheks- und Informationswissenschaft)

- Beiträge, die die real existierende Wissenschaft von der Öffentlichen Bibliothek in Deutschland in den Blick nehmen: Wie sieht die Forschung zu ÖBs heute aus, von der Bachelorarbeit über Forschungsprojekte aus der Berufspraxis bis zur Dissertation? Welche Schwerpunkte zeichnen sich ab, was fehlt?

- Beiträge zum Thema „Was ist eigentlich Forschung und wo findet sie statt?“ oder: „Können MitarbeiterInnen an kleinen und mittleren ÖBs selbst forschen?” Hier bietet sich an, auch im DACH-Raum die Evidence Based Library and Information Practice zu thematisieren und zu überprüfen, ob diese einen Ansatz bieten kann.

Formalia

Für die Ausgabe #37 der LIBREAS. Library Ideas suchen wir Beiträge, die sich mit dem Themenbereich “Forschung für Öffentliche Bibliotheken” befassen – aus der bibliothekarischen Praxis und aus der Forschungspraxis. Innerhalb dessen sind die Formen, wie immer, offen: Berichte, Reflexionen, Utopien, Forderungslisten, Interviews und so weiter sind alle willkommen.

Die Redaktion steht gerne für Themenvorschläge und Diskussionen über mögliche Beiträge zur Verfügung.

Deadline für die Einreichungen ist der 01.03.2020.

Ihre / eure Redaktion LIBREAS. Library Ideas

(Berlin, Chur, Dresden, Hannover, München)

Die Idee LIBREAS und das Institut für Bibliothekswissenschaft.

Manuskriptfassung des Grußworts von Ben Kaden auf der Festveranstaltung 90 Jahre Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft am 02. November 2018 im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin.

I

Die Berliner Bibliothekswissenschaft mit ihrem Institut wird, grob gerechnet und Pausen ausgeblendet, 90 Jahre alt. Einschränkungen sind bei der Zuschreibung zweifach notwendig: Erstens weil es natürlich bibliothekswissenschaftliches Denken in Berlin auch außerhalb des Instituts gab und gibt. Und zweitens, weil das Institut an sich kein Kontinuum ist. Vielmehr besitzt es eine wechselvolle Geschichte, deren Aufarbeitung bzw. Aufzeichnung jetzt zum Jubiläum nur ein Kratzen an der Oberfläche darstellte. Klar, man schürfte hier und da und da und hier auch mal tiefer. Aber eigentlich sieht man jetzt erst wirklich, was da an Geschichte und Geschichten hervorblitzt und Stoff für mindestens vier, fünf Promotionsvorhaben angedeutet. Oder Großaufsätze, z. B. für LIBREAS.

LIBREAS, diese hier 2004/2005 begründete elektronische Open-Access-Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft bzw. bald namentlich erweitert wie das Institut in Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, begleitete etwa 13 dieser 90 Jahre, Das Institut war demnach um die 77, als wir mit LIBREAS begannen, eher noch sogar 76 oder 75. Ich überlege, nach wie vor ergebnisoffen, an welchem Schlüsseldatum oder -ereignis man die Idee zu LIBREAS. Library Ideas festhaken könnte.

Fester gehakt ist die Natur von LIBREAS als eindeutig typische Berliner Schöpfung. Das Projekt dieser Zeitschrift ist Ergebnis dieser berühmt-berüchtigten Mischung aus Gestaltungswillen, Dreistigkeit, Naivität und viel Improvisation, die so typisch war für das, was in gar nicht so entfernter Nachbarschaft von diesem Ort [dem Grimmzentrum, für das zeitgleich zur Gründung von LIBREAS die ersten Spatenstiche gesetzt wurden] den Mythos des Aufbruchsberlins begründete, ein Mythos, von dem die Stadt noch heute zehrt. Ich erinnere mich gut, wie wir nach offiziellen oder inoffiziellen Institutsfeiern gern noch in kleiner Gruppe in der Böse-Buben-Bar, im Aufsturz oder, auch das gab es noch, im Tacheles vorbeischauten und irgendwann von der ersten (oder zweiten) Straßenbahn des Tages im matten Morgenlicht nachhause geschunkelt wurden. Das Magisterstudium ließ auch Raum für längere Nächte. (more…)

Gastbeitrag: IBI 2003 and Beyond – Ein Blick hinter die Kulissen

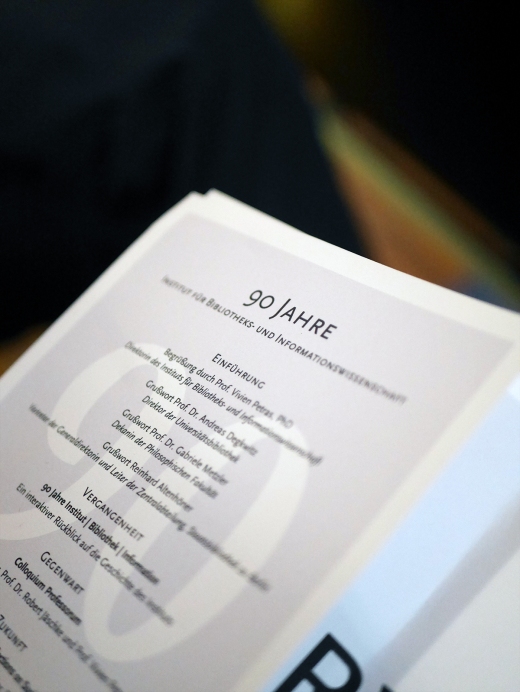

Natürlich und sofort auch ein Dokument der Institutsgeschichte: Der Programmflyer zur Veranstaltung am 02. November 2018

Die Festveranstaltung zum – je nach Perspektive mehr oder weniger – 90-jährigen Bestehen des Berliner Instituts für Bibliothekswissenschaft bzw. Bibliotheks- und Informationswissenschaft rückt nun selbst wieder zunehmend in die Vergangenheit. Ein Monat ist seitdem vergangenen und der Veranstaltungsraum im Grimmzentrum diente längst wieder anderen Themen wie Forschungsdaten auf dem edoc-Server oder auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen Öffentlichen Bibliotheken und der Bibliotheks- und Informationswissenschaft als Forum. Die Fachwelt rotiert ebenso wie die Bibliothekswissenschaft weiter, was auch sehr gut und wichtig ist. Was man trotz dieser Dynamik in den Fragen und im Denken und auch dem institutionellen und personellen Gefüge um das Institut und das Fach nicht vergessen darf, sind die Spuren und Erkenntnisse, die sich aus der Betrachtung der Vergangenheit ergeben oder sich in der Gegenwart für eine kommende Betrachtung fassen und ablegen lassen. Die Festveranstaltung bot in der für solche Zusammentreffen typischen Rahmen einen Zugang, der im Nebeneffekt an vielen Stellen bestimmte, für die Geschichte des Fachs wichtige Fragmente und hier und da auch Zusammenhänge freilegte. Einiges davon findet sich in der aktuellen LIBREAS-Ausgabe. Anderes wird – hoffentlich – in kommenden Ausgaben erscheinen. Und manche Erinnerungen können auch sofort dokumentiert werden. So erreichte uns im Nachgang zum 02. November eine kleine Erinnerung, zugleich eine Art nachgereichtes Grußwort von Elmar Mittler an das für das IBI der heutigen Zeit so entscheidende Jahr 2003. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall an dieser Stelle in gewisser Weise auch als Supplement zur LIBREAS-Ausgabe „90 Jahre Bibliotheks*wissenschaft in Berlin“ hier nachreichen.

(Berlin, 05.12.2018)

Eine Erinnerung von Elmar Mittler

Zur 90-Jahrfeier des IBI kann man in jeder Weise herzlich gratulieren. Zeigte sie doch einmal mehr, dass die Konzeption des Neuanfangs mit dem Ziel der Internationalisierung des IBI aufgegangen ist. Ich bin den beiden ausländischen Mitgliedern der geleiteten Evaluierungskommission – John Feather und Hans Rosendaal – noch heute sehr dankbar, dass sie nach einer langen Nacht der Diskussion 2003 bereit waren, nicht ihre Meinung zum damaligen Stand der Forschung und Lehre am IfB im internationalen Vergleich in den Vordergrund zu stellen, sondern mit mir die Zukunftspotentiale des einzigen universitären bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Institutes in Deutschland zum Kern des Gutachtens zu machen. Die Kommission hat dafür die unverzügliche Neubesetzung der vakanten Professur mit einer Neuausrichtung des Faches empfohlen. Auf der Basis dieser Evaluation gelang es, die vorgesehene Schließung des Instituts zu verhindern.

Um aber die Gremien der Universität endgültig davon zu überzeugen, dass ein derartiges Institut in Deutschland das Profil der HU stärken und ihr international zusätzliches Renommee verschaffen kann, wurde gefordert, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. In Absprache mit dem Vizepräsidenten für Forschung Hans Jürgen Prömel, der sich im Verlaufe des Prozesses als überaus kompetenter Partner erwies, erfolgte dieses im Rahmen einer Findungskommission. Diese lud unter meiner Leitung 2004 eine Reihe international führender Forscher mit der Bitte nach Berlin ein, ihre Vorstellungen für eine Neukonzeption des Faches an der HU insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eines Alleinstellungsmerkmals darzulegen. Dabei bestätigte sich meine Konzeption der Internationalisierung zur Neukonzeption des Instituts für alle Beteiligten. Konrad Umlaufs Protokoll hielt es so fest: Es zeichnete sich ab, dass die geeignete Persönlichkeit aus dem englischsprachigen Ausland oder aus Skandinavien kommen könnte, wo die beiden Traditionsstränge Bibliothekswissenschaft und Informationswissenschaft anders als in Deutschland nie getrennt waren.

Das konkrete Ergebnis war die offizielle Ausschreibung einer Professur für die Digitale Bibliothek. Dieser Erfolg wäre nicht ohne die Bereitschaft des Dekans Oswald Schwemmer möglich gewesen, dem Institut die Chance zu geben, seine damalige Isolierung in der Fakultät zu überwinden; Professor Wolfgang Coy von der Informatik gab zusätzlich immer wieder hilfreichen Rat für die praktische Umsetzung. Zu den 18 Bewerbern zählte glücklicherweise auch Michael Seadle, der sich (in harmonischer Partnerschaft mit dem ebenfalls neu berufenen Professor für Informationsmanagement Peter Schirmbacher) als ideale Besetzung für den Neuanfang des Instituts erwies.

Michael Seadle brachte Internationalität in Forschung, Lehre und institutioneller Vernetzung, verankerte durch sein langjähriges Dekanat das Institut in der Fakultät und sicherte ihm durch seine aktive Mitarbeit in entscheidenden Gremien die Vernetzung in die Universität. Auch der Übergang in eine neue Generation ist inzwischen gelungen. Für mich war deshalb die 90-Jahrfeier ein glückliches Ereignis. Sie zeigte mir, dass eine meiner Zukunftsvorstellungen für das deutsche Bibliothekswesen Wirklichkeit geworden ist: wir haben ein international renommiertes universitäres Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Und ich darf ein bisschen stolz darauf sein, an seinem Fundament mitgewirkt zu haben. Meine Hoffnung und mein Wunsch für die Zukunft sind, dass es der jungen Mannschaft gelingt, das innovative Lehr- und Forschungspotential des IBI auch für die praktische Entwicklung des deutschen Bibliothekswesens und dessen internationale Vernetzung weiter fruchtbar zu machen – und dass sie weiter heil durch die an Untiefen reichen Gewässer komplexer institutioneller Organisationen gleitet.

Das liest die LIBREAS: Zu einer neuen Kolumne. Eine Einladung zur Mitarbeit

Ein Ziel des LIBREAS. Verein zur Förderung der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Kommunikation ist genau das: Die Kommunikation im Feld der (vor allem deutschsprachigen) Bibliotheks- und Informationswissenschaft und des Bibliothekswesens auf unterschiedliche Weise zu fördern. Dies geschieht vor allem durch die Publikation der Zeitschrift LIBREAS. Library Ideas und auf anderen von der Redaktion genutzten Kanälen. Es soll aber ganz explizit nicht darauf beschränkt sein. Wir gehen davon aus, dass die Wissenschaft und die Praxisfelder dann grundsätzlich kompetenter und besser werden, wenn in ihnen aktiv und offen kommuniziert wird, wenn Beiträge anderer rezipiert und reflektiert werden.

Ziel der Kolumne

Auf der letzten Vereinssitzung (21.10.2017) wurde unter diesem Blickwinkel die Einrichtung einer neuen Kolumne mit dem (jetzt vorläufigen) Titel “Das liest die LIBREAS” beschlossen. Die Kolumne soll in jeder Ausgabe der Zeitschrift erscheinen. Ihr Ziel ist, einen kurzen Überblick zu Publikationen (in verschiedenen Formaten, von Monographien und Artikel über Social Media bis hin zu Konferenzen) zu geben, die jeweils in der letzten Zeit im genannten Feld erschienen sind oder für das Feld Relevanz haben. Die Zusammenstellung wird keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern subjektiv zusammengetragen: Was interessant und erwähnenswert erscheint, also auch von anderen wahrgenommen werden sollte, soll genannt werden. Ebenso soll genannt werden, was unnötig oder falsch genug erscheint, um eine kritische Perspektive zu öffnen oder bisweilen eine überflüssige Lektüre zu sparen. Es gibt zu viel zu lesen und auch uns hilft es, wenn wir Filter haben. Dabei geht es nicht um ausführliche Besprechungen, sondern um kurze Hinweise von wenigen Sätzen. Es geht um einen Überblick: Was ist da? Was sollte rezipiert werden? Was irritiert? Was ist so interessant, dass man es herausheben sollte? Was ist so uninteressant, dass man es getrost vergessen kann?

Lesesaal in der Kommode am Bebelplatz in Berlin mit dem sogenannten Lenin-Fenster, Glasmalerei eines Künstlers namens, tatsächlich, Frank Glaser aus dem Jahr 1968, die daran erinnert, dass Lenin selbst einmal in diesem Haus Leser war. Die LIBREAS-Redaktion selbst liest dort eher selten, was unter anderem auch daran liegt, dass die Leseplätze der nun Zweigbibliothek Rechtswissenschaft sehr begehrt und meist besetzt sind. (Foto: Ben Kaden / Flickr. Lizenz: CC BY-NC 2.0)

Einladung / Aufruf zur Mitarbeit

Die Kolumne wird für Hinweise und eine Mitarbeit offen stehen. Wenn Sie der Meinung sind, eine bestimmte Publikation verdient eine Erwähnung, würden wir Sie darum bitten, eine Hinweis darauf (im Idealfall so, dass er direkt übernommen werden kann, also mit bibliographischen Nachweis und einer kurzen Begründung) an uns zu schicken. Wenn Sie mit einem Thema im gesamten Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft beschäftigt sind, in diesem regelmässig Literatur rezipieren und ebenso regelmäßig Hinweise auf interessante Publikationen liefern möchten, würden wir uns auch darüber freuen. “Das liest die LIBREAS” muss und sollte keine Kolumne der Redaktion LIBREAS. Library Ideas werden. Besser wäre es, wenn es eine der Community selber wird. Vorrangig zuständig für die Kolumne ist Karsten Schuldt, den Sie unter karsten@libreas.eu zeitschriftenschau@libreas.eu erreichen. [Die Hinweise werden in der Kolumne mit dem Namen der jeweiligen Beiträgerinnen / Beiträger gekennzeichnet.]

Konzepte des Gegenwartsdiskurses. Heute: Digital Managerialism.

von Ben Kaden / @bkaden

In seiner Besprechung von Simon Heads Buch Mindless: Why Smarter Machines Are Makung Dumber Humans. (New York: Basic Books, 2014) in der vorletzten Ausgabe der New York Review of Books referiert Robert Skidelsky, emeritierter Professor für Politische Ökonomie in Warwick, das Grundkonzept des „Digital Managerialism“, wie es Simon Head ausführt. (Robert Skidelsky: The Programmed Prospect Before Us. In: New York Review of Books.Vol. LXI, No. 6, S. 35-37)

Für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist dies insofern ein Ansatz, den man die Reflexion einbinden sollte, als dass die Digitalisierung von Bibliotheken und bibliothekarischen Prozessen genau in dieser Gemengelage operiert. Geht es zudem in komplexen digitalen Forschungsinfrastrukturen darum, der Komplexität entsprechende Strukturen eines Monitorings umzusetzen, wie ich es gerade in einer Arbeitspaket des TextGrid-Projektes tue, dann findet man sich erstaunlich schnell in der Nähe des „digitalen Managerialismus“, also einer Art Organisationsideologie mit dem Leitgedanken einer reibungsfreien Prozessorganisation auf der Basis digitaler Technologien. Spätestens dann sind Obacht geboten und die kritische Dekonstruktion auch der eigenen Handlungsprämissen angesagt.

Simon Head, der sich in seinem Buch insgesamt leider wenig mit der Ökonomisierung der Wissenschaft befasst, schreibt:

„When describing their day-to-day scholarly lives, my academic contacts used a stange and, in academic context, unfamiliar language. They spoke of „departmental line managers“ who monitored their work. They speculated whether an academic conference they were going to attend would count as an „indicator of esteem“.“ (S. 73)

Jeder im akademischen Betrieb Tätige dürfte Beispiele von oft sehr hochbegabten Menschen kennen, deren Motivation, Wissenschaft besonders im Universitären zu betreiben, in dem Umfang abnimmt, in dem sie erkennen, dass das Hineindringen vermeintlich professioneller Management- und Messverfahren in die Wissenschaft die Möglichkeit inhaltlich freier wissenschaftlicher Arbeit außerordentlich einhegt und den Großteil der Aktivität von der Sache auf den Effekt umlenkt. Eine alternative Karriere, möglicherweise sogar bei einem dieser garstigen Wissenschaftsverlage, ändert zwar wenig am Leistungsdruck, verdreifacht aber schnell mal das Gehalt. Damit kann sich das Herz gelassener anderen Dingen zuwenden und den Zwang, sich als Wissenschaftler zugleich in Form einer intellektuellen Ich-AG permanent selbst vermarkten zu müssen, wäre man dann auch los. Die Zahl derer, die Wissenschaft als Beruf angehen liegt gefühlt mittlerweile deutlich unter der derjenigen, die Wissenschaft als Job ausüben. (zum Unterschied Beruf-Job siehe u.a. auch hier) Was auch daran liegt, dass es Menschen mit einem Hang zur Wissenschaft als Beruf meist nur eine der für den Job des Wissenschaftlers erforderlichen Kompetenzen besonders herausstechend mitbringen und daher in Einstellungs- und Berufungsverhandlungen nicht nur hervorragend abschneiden.

Robert Skidelsky nähert sich dem Thema und der Arbeit Simon Heads etwas allgemeiner. Er stellt unter anderem den Gedanken heraus, dass die Basis der Verwaltungs- und Kontrolltheorie des „Digital Manageralism“ die Verwandlung des realen, menschlichen Individuums (hier: der Arbeiter) über seine digitaltechnologisch adressierbare und analysierbare elektronische Repräsentation ist.

Man muss gar nicht zu den digitalen Fließbändern von Amazon und Walmart und der Leistungsmessung in der Wissenschaft gehen. Es ist vielmehr offensichtlich, wie sehr alle digitalen sozialen Netzwerke, die dominanten Interaktionsmedien unserer gesellschaftlichen Gegenwart, diesem Ansatz wenigstens sehr ähnlich arbeiten (können), dass also prinzipiell die gesamte Abbildung von Kultur im Digitalen, wie wir sie derzeit kennen, strukturell mit ihren Verknüpfungs-, Interaktions- und Popularisierungsszenarien diese Form der externen Steuerbarkeit vorbereiten. Wir verlagern unsere Kommunikationen, wenn wir sie ins Digitale verlagern, fast unvermeidlich in Strukturen, die im Sinne von so genannten Computer Business Systemen (CBS) geschrieben (gescripted, gecodet) wurden. Wir ordnen folglich unser Leben auch außerhalb jeder Arbeit Elementen des Digitalen Manageralismus unter und in der Tat sind die gamifizierend anmutenden Erinnerungen und Leistungsschauen von Klout-Indices und Tumblr-Aktivitätsbotschaften deutliche Symptome, wie wir den Leistungs- und Profilierungsgedanken der Digitalökonomie zum festen Bestandteil unseres kommunikativen Privatlebens machen. Wir kommunizieren und konsumieren und kreieren genauso wie wir arbeiten. Ein Vorteil ist, dass wir damit den Aufwand des kognitiven Wechsels zwischen den jeweiligen Bezugssphären einsparen. Ein Nachteil ist, dass wir kaum Distanz zu diesen Prozessen finden können, weil alles was wir tun, bereits in diesen Strukturen stattfindet.

Die Folgen werden bekanntlich aus diversen Blickwinkeln, bisweilen sehr öffentlichkeitswirksam, diskutiert.

Skidelsky schreibt:

„The tendency of CBS, Head argues, is to discourage intuition and judgement in a large population, except for a tiny class of highly paid engineers and managers, who are needed to activate and control the automated systems.“ (Skidelsky, S. 35)

Und was in ihnen möglich ist und geschieht, möchte man ergänzen und staunt wie Dequalifizierungsargumente (#DigitaleDemenz) mit Überwachungsansprüchen (#NSA, #GCHG, #SnowdenFiles) und Tendenzen zur Monopolisierung der Informationsmärkte (#MathiasDöpfnerGoogle) auch an dieser Stelle wie von selbst ein verbindendes Schleifchen finden.

Betrachtet man die drei interdependenten Basisbausteine des CBS:

- Computer-Netzwerke (Verknüpfung aller Arbeitsplätze / workstations, Adressierbarkeit der Ziele des Monitorings=Arbeits- bzw. Kommunikationsprozesse, ausführende und zu lenkende Individuen)

- Data-Warehouses (Aufzeichnung der Arbeits- und Kommunikationsprozesse mit Ergebnissen, möglichen und tatsächlichen Relationen, etc.)

- Expertensysteme (die für das Monitoring und die Steuerung notwendige kognitive Ausgaben übernehmen, also das Geflecht des Geschehens gezielt zu analysieren helfen)

so erweisen sich jede Digitale Bibliothek, jede Big-Data-orientierte Wissenschaft und jede virtuelle Forschungsumgebung und damit auch ein Großteil der Gegenstände der gegenwärtigen Bibliotheks- und Informationswissenschaft als in dieses Raster einpassbar.

Andererseits ist der übergeordnete Kontrollanspruch auch nicht ganz so neu:

„The aim of all control systems is to control human behavior including the way we think. Priests and political leaders have long used religion and ideology for this purpose, since it economizes on the use of force and terror.” (ebd.)

So weit so schlecht. Erstaunlich ist allein, dass Robert Skidelsky die Vergangenheitsform wählt. Denn wie grundlegend dieses Muster in der menschlichen Kultur nahezu jeder Färbung verankert ist, offenbart auch eine nur oberflächliche Auseinandersetzung mit medialen Repräsentationen bzw. einfach die bewusste Anschauung der Abendnachrichten. Und bei der Gelegenheit erkennt man in der Regel auch als- und allensbacher-bald:

„[…] it is only in the last hundred years or so that the attempt to control behavior by controlling the mind has achieved scientific status, largely through the explosion of calculating power that computers have made possible.” (ebd.)

Die Gegenwart kombiniert, so Head, zwei Kernanliegen menschlichen Machtstrebens: die totale Überwachung (Benthams Panoptikum) und eine Arbeitsorganisation nach Taylor. Beides nimmt den betroffenen Individuen Einfluss: Sie haben keine Möglichkeit zum Verbergen und sind zugleich nicht in der Lage zum einem Handeln über ihren winzigen Aufgabenbereich hinaus.

Skidelsky erkennt durchaus den dystopischen Gehalt dieser Entwicklung und versucht sich am üblichen Trost:

„human beings are notoriously recalcitrant to attempts to hammer them into the required shape.“ (ebd.)

Die digitale Zähmung des Widerspenstigen wird schon nicht gelingen, so seine Hoffnung. Die Weltgeschichte mag ihm in der Langzeitbetrachtung Recht geben. Auf der kurzfristigen Ebene, und auf der tut es gemeinhin tatsächlich weh und dort sind auch die Reibungsverluste am spürbarsten, hat selbige aber auch genug Gegenbeispiele im Arsenal. Der Hammer heißt dann Ideologie und ist meist als solcher im ersten Moment gar nicht spürbar. Verführbarkeit ist, wer mag da widersprechen?, eine anthropologische Grundeigenschaft.

Im Arbeitsalltag der betrachteten Beispielen (Walmart, Amazon, Foxconn), die erstaunlicherweise allesamt Leitsterne einer westlichen Konsumkultur sind, werden die Arbeiter, wie man hört, nur bedingt verführt, denn zumeist haben sie kaum Alternativen. Oder andersherum betrachtet: der Schmerzpunkt der Zumutung wird von einem professionellen Management natürlich genauso fein austariert, wie das Plansoll:

„if workers can finish their quota the target will be increased day by day until the capacity of the workers is maximised.“ (ebd.)

Gäbe es in diesem Zweig der Ökonomie so etwas wie ein historisches Bewusstsein, läge eine Auseinandersetzung mit den durchaus reichlich vorliegenden Erfahrungen mit anderen Ausführungen der Planwirtschaft nah. Die konsequente Optimierung ist dabei ein stabiler Topos, der mit den Reizwörtern schneller, besser, bequemer in beinah allen Zusammenhang verfängt. Und besonders offenbar in Entscheidungszusammenhängen. Der Artikel Skidelskys zeigt selbst da, wo er relativieren will, wie hilflos wir eigentlich sind. Der Ökonom erwähnt das Beispiel der Lächeloptimierung bei Cathay Pacific:

„For example, it can be calculated how much smiling flight attendants need to do to make passengers feel they are being sufficiently pampered.“ (ebd.)

Vermutlich kam Entfremdung durch Lohnarbeit nie herziger daher, wobei die „customer relations“-Industrie interessanterweise dafür zuständig ist, auf der Seite des Dienstnehmers (also Konsumenten) das menschliche Element in gleichem Maße heraus zu optimieren.

Diese Ökonomie braucht eine Symmetrie der Massen und wie oben bereits angedeutet, sind die Unterschied zwischen Konsum und Produktion – übrigens auch dank der geschickten Web-2.0-Ökonomie – kaum mehr erkennbar. Wo Flickr-Nutzer begeistert ihre Arbeiten kostenfrei Stockfotobörsen zur Verfügung stellen und damit entlohnt werden, dass sie als gut genug erscheinen, um von diesen verwertet zu werden, sind Berufszweige wie der des Fotografen natürlich nicht mehr notwendig. Das Hauptproblem bei so genannten nutzergenerierten Inhalten liegt auf der Ebene der Qualität. Erschwingliche digitale Spiegelreflexausrüstungen einerseits und die Anpassung ästhetischer Normen andererseits haben dies im Bereich des Fotografierens weitgehend kompensiert. Beim Schreiben / Bloggen hängt man noch ein wenig hinterher, wobei Angebote wie die Huffington Post intensiv daran arbeiten, mehr und mehr Laienjournalismus auf ein verkaufbares Niveau zu heben. Dass die ehemaligen qualitätsjournalistischen Bastionen dem durch redaktionelle Kürzungen und Kosteneinsparungen entgegenkommen kann man ebenfalls (noch) problemlos am Kiosk nachprüfen. Und wer nun so gar nichts zu schöpfen vermag, das wissen wir mittlerweile auch, zahlt eben mit seinen Konsum- und Netzwerkdaten.

Skidelsky bringt als Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen eine digitalökonomische Vereinnahmung ein fasziniert schlichtes Beispiel. Er berichtet, dass die Flugbegleiterinnen bei Cathay Pacific auf steigenden Leistungsdruck mit einem angedrohten Lächelstreik reagierten und ergänzt als weiteren Lichtblick:

„Attempts to create a happy demeanor by encouraging workers to think of pleasant past experiences led to daydreaming that hindered efficiency.“ (ebd.)

Es gibt also „Incentives“ die versagen und ein Klassenkampf mit Lippenstift passt auch in eine Gegenwart, in der eine politische Botschaft, die in barbusiger Form und vor allem für YouTube vorgetragen wird, größere Chancen hat, Aufmerksamkeit zu finden, als eine systematische, ausdauernde und nicht minder risikoreiche Arbeit im Hintergrund.

Am Ende fertigt Skidelsky Simon Head relativ barsch ab, allerdings nicht ohne seiner Kritik zuvor in dem Feld, dass ihn selbst betrifft, zuzustimmen: dem der Anwendung von Computerized Business Systemen (CBS) auf die akademischen Strukturen. Das wird völlig zurecht kritisiert.

Insgesamt bleibt wenig Helles für die Zukunft der Arbeitswelt, denn

„Algorithmic programming is bound to be much less successful in situations involving person-to-person transactions, but the number of these required for the efficient conduct of contemporary business – the production and consumption of goods and services by and for the masses that constitute the modern economy – may be shrinking.” (ebd.)

Die alten Ängste wiederholen sich: Was automatisiert werden kann, wird automatisiert und der Mensch wird überflüssig bzw. freigesetzt. Durch die digitaltechnischen Optionen sind davon nun auch alle intellektuellen Brotarbeiten inklusive des Bibliothekswesens betroffen. Es bleiben einzig ein paar Schlüsselpositionen zu besetzen, die, auf welcher Basis auch immer, Entscheidungen fällen, Impulse setzen und irgendetwas Kreatives in das System hineinwürfeln, wobei letzteres gemeinhin weitgehend von hingebungsvollen Nutzern übernommen werden kann, die sich eine Entlohnung in sozialem Kapital erhoffen und damit dann auch zufrieden sind. Wie allerdings in diesem Kontext das bisher nur am äußersten Rand des Diskurses grundsätzlich hinterfragte Lohnarbeitssystem aufrechterhalten werden kann, auf dem letztlich die Konsumökonomie auch im Tauschsystem Geld gegen Zugang (und vielleicht auch Zuwendung / Dienstleistung) aufsetzt, erklärt der Ökonom Skidelsky nicht einmal im Ansatz, wenn er für die kommenden Zeiten, sich an John Maynard Keynes erinnernd, folgende Formel vorhersagt:

„Less (human) work, less consumption, more leisure […]“ (ebd.)

Das werden spannende Zeiten für die Politik und die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens könnte sehr bald weit weniger spinnert wirken als es derzeit noch im Mainstreamdiskurs vermittelt wird.

Da die Menschheit Ähnliches in der Vergangenheit, vielleicht nicht ganz so durchdringend, bei jedem Automatisierungsschritt er- und zu großen Teilen auch überlebt hat, ist die Situation weder ganz neu noch ganz hoffnungslos. Für Bibliotheken, immerhin so etwas wie Zentralen kreativen und intellektuellen Handelns, sind zusätzliche und zu füllende Entfaltungsfreiräume für einen Großteil der Menschen keine schlechte Nachricht, sofern sie sich an dieser Stelle offensiv einbringen können. Das Aufkommen der Idee von Makerspaces, also dezidierten Aktivräumen in Bibliotheken, schließt genau an dieser Stelle an.

Als übergeordnete Lösungsidee für das Dilemma, dass uns ausgerechnet die Technologien, die uns ganz vielfältige neue Handlungsräume besonders kommunikativer ermöglichen, gleichzeitig vor eine viel elementare Sinnfrage stellen und zugleich in doch neuartiger Weise überwach- und steuerbar machen, bisweilen sogar schlichtweg überflüssig, taugt das freilich noch nicht. Eine überzeugende Lösung dafür, was eine Gesellschaft bzw. Volkswirtschaft mit der freiwerdenden, überqualifizierten und nicht gegenfinanzierbaren Arbeitskraft anfängt, scheint generell nirgends erkennbar. Die Stromlinienformgebung letztlich auch des Konsums auf, wenn man so will, Symbolverbrauch, also gestreamte Unterhaltung und digitalvermittelte Zwischenmenschlichkeit hat sicher noch das Potential, die derzeitigen ökonomischen Leitmuster noch ein paar Dekaden irgendwie zu tragen.

Aber bereits jetzt wirkt für viele Vertreter beispielsweise meiner Berufsgruppe (=akademische Projektbeschäftigte) der jährliche Rentenbescheid mit der stabilen Ankündigung desolater Lebensbedingungen irgendwann ab Mitte der 2040er Jahen als anachronistischer Gruß aus einer anderen Zeit und man mag sich gar nicht vorstellen, wie freie Journalisten und all diejenigen aus der de facto einkommenslosen Digital Bohème, die immer noch ganz gut und komplizenhaft in den Kreativhubs dieser Welt ersparnislos durch ihre Träume und Lebensjahre hasten, diese Jahrzehnte erleben werden.

Ein fantastischer Effekt der digitaltechnologisierten Lebenswelt ist freilich, wie sich die absehbare ökonomische Dysfunktionalität dieses Ansatzes für eine Vielzahl von Menschen im Augenblick so gut anfühlt, dass so gut wie jeder bereitwillig mitspielt. Wobei es auch kaum Alternativen gibt. Die ironisierte, Ich- und radikal gegenwartsbezogene Variante ist oft die einzige Option, sich unter dem allumfassenden Primat des Digitalen Managerialismus so einzurichten, dass es so wirkt, als spielte man nicht ganz bereitwillig mit.

„It can be hard to find young people willing to work more than three days a week. And yet it can also be hard for someone who is working three days a week, and who is earning the low wages that are typical of Berlin, to salt away enough money to leave—to afford, say, the first month’s rent in London or New York. So it favors those who have some money to spare or who don’t care.“

beschrieb Nick Paumgarten im März in der Style-Issue des New Yorker in einer aus Berliner Sicht fast knuffigen Reportage die Einkommensgegenwart der (vermeintlichen) Lebensstilavantgarde in der deutschen Hauptstadt. (Nick Paumgarten: Berlin Nights. The thrall of techno. In: New Yorker, Mr. 24, 2014, S. 64-73)

Man lebt in seinem Selbstverwirklichungskäfig vom Ersparten einer anderen Zeit oder eben vom Zufälligen und hofft, dass sich eines Tages alles richtig fügt. Man muss nur Geduld haben und ein paar Mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort den richtigen Kontakt herstellen. (Attraktive Stellen im Bibliothekswesen rotieren, wie jeder weiß, auch ganz gern genau nach diesem Muster.)

Der Reiz der Neuigkeit, beispielsweise gegenwärtig auch in den so genannten Digital Humanities spürbar, liegt also möglicherweise vor allem in einem Versprechen auf eine Zukunft, die sich so fantastisch entwickelt, dass die Probleme, die aus der Gegenwart als unlösbar in ihre zu stehen scheinen, einfach verschwinden werden. Die Versprechen der Digitaltechnologie und einer digitalen Gesellschaft sind noch immer weitgehend utopisch grundiert. Auf der ideologischen Ebene erinnert es an vieles, was man aus dem Sozialismus als Wegbereiter zum Kommunismus kannte. Dass das gesellschaftliche Gegenmodell, die von einer kapitalistischen Marktwirtschaft grundierte Demokratie sich nun aus dieser Richtung dekonstruiert, ist weltgeschichtlich natürlich äußerst spannend zu beobachten. Wie zaghaft man allerdings darangeht, dem Optimierungsmonitoring harmonischere Ergänzungsmodelle entgegen zu entwickeln, lässt sich vielleicht auch als Symptom werten, dass der Mensch sich mit der Proliferation seiner Handlungsmöglichkeiten und damit verbundenen neuen Deutungsverpflichtungen, die es mit nicht gerade ähnlich exponentiell wachsenden intellektuellen Kompetenzen zu verarbeiten gilt, gerade selbst sehr überfordert.

Dass an dieser Stelle eine progressive Bibliotheks- und Informationswissenschaft, traditionell gewohnt auf heterogene Deutungsmuster eine neutrale und die Komplexität absenkende Zugangsschablone aufzusetzen, ein wenig mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen könnte (bzw: sollte, müsste), ist so offensichtlich, dass man es eigentlich gar nicht mehr hinschreiben mag. Dafür, dass sich entsprechende Ausprägungen in der Disziplin leider nur ausnahmsweise feststellen lassen, gilt bedauerlicherweise das Gleiche.

(Berlin, 17.04.2014)

Nach Feyerabend. Wieder ein Methodenzwang? Eine Skizze zum Diskurs um Digitale Bibliothek, Digitalkultur und Digital Humanities.

von Ben Kaden (@bkaden)

I. Digital Humanities als Begleitforschung zur Gegenwart

Noch relativ neu, aber bereits alt genug, um im gutsortierten Berliner Remittentenfachhandel zum halben Preis angeboten zu werden, ist der Sammelband Digital Humanities aus der Reihe Nach Feierabend, also dem Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte. Die Halbwertzeit derartiger Printpublikationen nähert sich offenbar der von Publikationen im Web. Bei der DNB ist der Titel dagegen offenbar noch nicht einmal im Haus (Stand: 07.04.2014). So schnell also rotiert die Buchhandels- und Diskursmaschinerie. Aber vielleicht ist doch alles anders und es handelt sich nur um Messeexemplare.

Es ist ein faszinierendes Symptom der digitalen Gegenwart, dass sich Wissensgeschichtsschreibung nicht zuletzt anhand der sozialen Begleitmedien für alle Ereignisse und Phänomene, die sich in der Reichweite entsprechend aktiver Akteure (beispielsweise einer vitalen Twitter-Community) befinden, in Echtzeit und teilweise sogar bewusst mit dieser Rolle vollzieht.

Das Buch zur Debatte ist dann eigentlich vor allem ein fixierter Zwischenmarker, der nach herkömmlichen Mustern die Dynamik eines ununterbrochenen Gesprächs bündelt und greifbar macht. So ein Sammelband hascht in gewisser Weise nach all den Diskursfäden und -topoi, die im Sozialen Netz der Tagungen und Symposien und im Social Web des digitalen Austauschs herumschwirren, fängt einige davon ein und setzt sie fest. Er schlägt damit die Brücke zwischen einer unsteten, weitgehend informellen Diskurssphäre und der Wissenschaftskultur, die eine klare Referenz zu einem in einer Bibliothek dokumentierten Text nach „externer Begutachtung, gründlicher Überarbeitung, redaktioneller Bearbeitung und nochmaliger Überarbeitung“ (Hagner, Hirschi, 2013, S. 10) als Beweis dafür braucht, dass es sich um legitim adressierbare Positionen handelt.

Daran zeigt sich eine ganz besondere Kluft in der Wissenschaftskultur der Gegenwart. Denn die beiden Sphären der Kommunikation über geisteswissenschaftliche Themen und Gegenstände – informell und digital, formalisiert und als ISSN- oder ISBNisierte Publikation – verwässern die Stabilität der möglichen Forschungsmaterialien. Die disziplinären Gemeinschaften müssen eigentlich genauso neu aushandeln, was für sie eine legitime Material- und Referenzbasis darstellt, wie die Bibliotheken entscheiden müssen, welches digitale Objekt eine Publikation darstellt, die in ihr Sammelraster passt.

Wenn man wollte, könnte man Digital Humanities auch als geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit rein digitalen Forschungsgegenständen betrachten. Das wäre eine ganz einfache Abgrenzung. Wahrscheinlich zugleich aber eine viel zu enge. Dennoch müssen sich die Geisteswissenschaften, die ihre Gegenstände auf der Höhe der Zeit suchen, überlegen, wie sie die digitalen Kulturspuren greifbar bekommen, die sich von denen, mit denen sich Geisteswissenschaften traditionell beschäftigen, erheblich unterscheiden und zwar nicht nur hinsichtlich ihrer Intention und Vergänglichkeit. Sondern auch in ihrer Kodifizierung, die andere, automatische Verarbeitungsmethoden ermöglicht. Und auch eine andere Geschwindigkeit.

Digital Humanities, so kann man in diesem Schema argumentieren, wären eine geisteswissenschaftliche Begleitforschung zum kulturellen Geschehen. Ob sich perspektivisch in der Zeitdimension zwei Linien, idealerweise komplementärer Natur, herausarbeiten, nämlich eine zeitlich sehr ereignisnahe (Mikro-)Geisteswissenschaft und eine in längeren Zeitrahmen betrachtetende, verortende und reflektierende (Makro-)Geisteswissenschaft, ist schwer abzusehen, wäre aber wünschenswert. Eine auf den Aspekt der Temporalität gerichtete Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Digital Humanities scheint jedoch generell noch nicht allzu intensiv geführt zu werden.

II. Amateure und Professionals

Ein wenig deutet der Beitrag von Philipp Wampfler (»online first«. Geisteswissenschaften als Social Media, S. 79-102) in diese Richtung, der anhand der Transformation des Journalismus durch Social Media mutmaßt:

„Können Geisteswissenschaften nicht wie der Printjournalismus einen von außen vorgegebenen Wandel durchleben, dann sind sie vielleicht nicht als Social Media denkbar, sondern werden als diskursives System durch Social Media abgelöst.“ (S. 99)

Es ist nicht nur ein Wandel bei den für den Diskurs zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln zu beobachten, sondern auch ein Aufbrechen des Zugangs zum Diskurs, was es für etablierte Akteure durchaus schwieriger werden lässt, ihre Position zu festigen. Denn die Aufmerksamkeitsökonomie des WWWs läuft ja auch kurzschleifiger und setzt mehr auf Popularität (altmetrisch erfassbar) und weniger auf Prestige und Renommee.

Inwieweit dies mit den „Egalitätsidealen“ vereinbar ist, von denen Michael Hagner und Caspar Hirschi schreiben und die neben Effizienzüberlegungen und den unvermeidbaren Anpassungsdruck an die digitale Gegenwart (und Zukunft) zu den drei Säulen des Transformationsdiskurses gehören, ist eine ungelöste Frage in den Netzdebatten. Immerhin bekommt man den Eindruck, als würden die Karten (öfter) neu gemischt, was dazu führt, dass die Positionen bisweilen weiter ins Extreme und in einer Kampf- und Untergangsrethorik abdriften, als der Sache gut tut.

Wo die einen endlich die Möglichkeit auf Teilhabe sehen, fürchten die anderen um ihre Legitimation. Dieser Prozess dürfte überall zu beobachten sein, wo sich die klaren Abgrenzungen zwischen Dilettant und Meister, zwischen Amateur und Profi auflösen, beispielsweise weil es eine bestimmte vorher notwendige Fertigkeiten tatsächlich egalisierende Technologie gibt.

Am vergangenen Sonntag gab es auf einer Veranstaltung der Berliner Gazette mit dem Titel Komplizen. Woran wollen wir zusammen arbeiten? In dieser Post-Snowden-Welt… die Gelegenheit, im Rahmen der Diskussion um die Bibliothek der Zukunft, das Verhältnis von professionellen und nicht-professionellen „Bibliothekaren“ zu erörtern.

Die Frage war dort, welche Rolle in digitalen Informationswirklichkeiten eigentlich Bibliothekare spielen können bzw. ob man sie überhaupt noch braucht? Jeder, so eine Position, kann Bibliothekar sein, wenn man ihm nur ein wenig Technologie und Grundwissen zur Verfügung stellt. Tatsächlich rekurriert auch jeder, der seine Literaturverwaltungssoftware, mehr oder weniger bewusst, auf die alte bibliothekarische Tätigkeit der Titelaufnahme.

In der Spezifizierung der Debatte ging es darum, herauszuarbeiten, was die Profession des Bibliothekars herausstellt. Wenig verblüffend sind es bestimmte Kompetenzen, die es ihm ermöglichen, nicht etwa etwas zu tun, was nicht auch ein engagierter Laie tun könnte, dies aber am Ende im Idealfall doch schneller, präziser und gründlicher. Man wird nicht Bibliothekar, weil man etwas tun möchte, was sonst niemand kann. Sondern, weil man es aufgrund eines gewissen Trainings besser kann. Spezialisierung hat den Vorteil, dass man eine komplexe Lebenswirklichkeit bewältigen kann, ohne alle in dieser auftretenden Aufgaben selbst lösen (können) zu müssen. Es überrascht schon ein wenig , warum ausgerechnet vom Bibliothekar derart vehement eine Legitimation eingefordert wird, während nie jemand die Rolle beispielsweise des professionellen Klempners oder Dachdeckers hinterfragt. Es zeigt aber auch, dass die Kernkompetenzen des Berufs entweder nicht deutlich genug in die breite Öffentlichkeit (und in die der Netzaktivisten) vermittelt werden oder tatsächlich als obsolet angesehen werden.

Die Arbeit an der Bibliothek der / mit Zukunft. Auf dem Workshop KOMPLIZEN am 06.04.2014 im SUPERMARKT in der Berliner Brunnenstraße.

III. Was jeder kann und keiner braucht.

Ähnliches lässt sich vermutlich für den Geisteswissenschaftler festhalten. Michael Hagner und Caspar Hirschi fragen konkret nach dem Sinn der Behauptung, „dass die Geisteswissenschaften ihre angeblich verlorene gesellschaftliche Relevanz im Netz wiederfinden können“ und knüpfen damit an den schon etwas älteren Diskurs zur vermeintlich Obsoleszenz bzw. wenigstens Unterlegenheit der dieser interpretierenden und verstehensgerichteten Disziplinen gegenüber dem produktiven und normierten Potential der STEM-Fächer.

Es ist auch beim Geisteswissenschaftler nicht so, dass er über exklusive Kenntnisse und einzigartige Ideen verfügt, die nur von einem vergleichsweise kleinen Club von Eingeweihten (also der Fachcommunity) wertgeschätzt und erörtert werden können. Wenn man aber eine „angeblich verlorene gesellschaftliche Relevanz“ beklagt, dann heißt dies auch, dass eine allgemeine Einschätzung dessen, was diese Fächer forschen, zwischen „kann ja jeder“ und „braucht kein Mensch“ pendelt, meist mit Ausschlag zum zweiten, was gerade bei Nischenthemen schwerer zu entkräften ist, sofern das Gegenüber die Prämisse nicht akzeptiert, dass sofort offensichtliche Nützlichkeit keinesfalls die einzige Leitgröße menschlichen Handelns sein sollte. (Eine nützliche Gegenwartsanthropologie könnte vermutlich nachweisen, weshalb dieser Anspruch derzeit so populär und durchsetzungsstark ist.)

Für das „kann ja jeder“ bleibt der offensichtliche Unterschied zwischen demjenigen, der sich lange Zeit sehr intensiv und systematisch mit einem Gegenstandsbereich befasst hat und dem, der sich flugs ein paar Quellen durchsieht, um sich ein Urteil bilden zu können. Es heißt allerdings nicht, dass nicht auch das Tiefenwissen zuweilen in die Irre leitet. Es bedeutet zudem oft, dass Tiefenwissen zu einer Vorsicht gegenüber allzu schnellen Deutungen und Festlegungen führt. Diskussionen mit Aktivisten enden dann häufig in einem apodiktischen Lob der Tat und einem Vorwurf des feigen Zauderns und Zagens. Was manchmal zutrifft. Was öfters auch daneben schlägt.

Gleiches gilt, sehr bekanntermaßen, auch für die bibliothekarische Praxis, bei der eine allzu grundierte Position eventuell tatsächlich sinnvolle Anpassungen häufig ausbremst. (Dass im Bereich der öffentlichen Bibliotheken von den drei Säulen – Egalität, Anpassungsdruck, Effizienz – der Effizienzgedanke das eigentliche Triebmittel ist, wegen des G’schmäckles, aber gern hinter den anderen beiden Säulen versteckt wird, ist mittlerweile wahrscheinlich auch jedem bekannt.

Trotzdem ist die gestern geäußerte These des Aktivisten Marcell Mars (der sein sehr ehrenwertes Projekt Memory of the World explizit mit der Idee der Public Libraries grundiert), jeder könne heute in 15 Minuten Bibliothekar werden, aus professioneller Sicht auch bei großer Sympathie nicht konsensfähig. Aus der pragmatischen Sicht eines auf die subversive Tat fixierten Aktivisten wäre sie es vielleicht schon:

„It’s hard to get the “real” libraries/librarians loud and active. Part of the establishment of that dream, of public library, is that people working in the public libraries are public sector workers. They are not known to be particularly brave kind of people. In the time of crisis.“ (Garcia, Mars, 2014)

Der Aktivist blendet jedoch aus, wie er vor allem einfordert, dass die BibliothekarInnen laut und aktiv in einem Sinne sein sollten, den er der Public Library zuschreibt. Genaugenommen handelt es sich aber um diverse Konzepte von Public Library und während Marcell Mars ein digitales globales und offenes Wissensnetz imaginiert, das so beschrieben wird:

„The vision of the Memory of the World is that the world’s documentary heritage belongs to all, should be fully preserved and protected for all and, with due recognition of cultural mores and practicalities, should be permanently accessible to all without hindrance.“ (ebd,)

und dabei erstaunlich zugangsfixiert, also hinter den Ideen beispielsweise der Berlin Declaration on Open Access, bleibt, sehen sich die professionellen Bibliothekare häufiger im Auftrag einer konkreten Gemeinschaft oder Nutzergruppe und unter dem Druck, ihre Angebote entsprechend gestalten zu wollen und zwar im Rahmen dessen, was ihnen die Ressourcenlage zulässt.

Memory of the World ist fraglos ein hoch interessantes Konzept, eine Art anarchisches Publikations(nachweis)system, eine Graswurzel-Europeana und das aus ebenfalls im Interview erwähnte Monoskop wirkt teilweise wie eine zeitgemäßere Fortsetzung von Beats Biblionetz.

Das Betrübliche an der Diskussion mit vielen Aktivisten ist selten das Ziel, sondern die Vehemenz mit der sie für ihre Ideen streiten und zwar bisweilen dort, wo man sie nur auf die Unterschiede, die man zwischen der Public Library als Metapher im Web und der öffentlichen Bibliothek im Stadtraum Berlins hinweist. Über allem schwingt dann eben immer dieser Säbel der Ideologisierung.

Ähnliches lässt sich hin und wieder auch für den Diskurs der / über die Digital Humanities festhalten, die als Idee noch einen Tick weniger spezifiziert erscheinen, als die immerhin auf den Dreischritt Sammlung, Erschließung und Verfügbarmachung (Vermittlung) von Publikationen reduzierbare Rolle der Bibliothek.

Fragt man freilich weiter, was denn eigentlich eine Publikation im Netz sei und wo die Grenzen eines digitalen Dokuments und die der Autorschaft liegen (Roger T. Pédauque kann von beidem berichten, Pédauque, 2003), dann sieht man auch hier vor allem Unschärfen in Relation. (Im erwähnten Sammelband befasst sich übrigens Niels-Oliver Walkowski in seinem Beitrag „Text, Denken und E-Science. Eine intermediale Annäherung an eine Konstellation“ (S. 37-54) mit dem Phänomen von Enhanced Publications und der Frage der Textualität.)

IV. Berührungspunkte

Im Editorial des Nach-Feierabend-Bandes, gegen den ich mich in der Buchhandlung, dies als spätes Geständnis, zugunsten einer schönen Ausgabe mit Architekturskizzen von Leonid Lavrov entschied, wird das Diskursfeld „Digital Humanities“ von den Herausgebern dankenswerterweise etwas aufgefächert.

So benennen sie drei, wenn man so will, Digitalisierungsdimensionen der Geisteswissenschaften:

1. digitale Recherche (Digitalisierung der Inhaltsbeschaffung)

2. Digitalisierung von Papierbeständen (Digitalisierung der Inhalte)

3. Neue Forschungs- und Publikationsformen (Digitalisierung der Inhaltserzeugung und -verbreitung)

Aus der bibliothekswissenschaftlichen Warte fällt unvermeidlich auf, dass es sich bei den Schritten eins und zwei um Aktivitäten handelt, in die Bibliotheken spätestens seit den 1970er Jahren aktiv sind. Hier kommen digitale Basisprozesse der Fachinformation im geisteswissenschaftlichen Bereich an, was sich erwartbar aber eigentlich erstaunlich spät vollzieht.

Parallel ist die Rolle der Computerlinguistik zu berücksichtigen, die ebenfalls sehr viel von dem, was heute in den Digital-Humanities-Bereich dringt, schon sehr lange benutzt.

So liegen die digitalen Geisteswissenschaften tatsächlich ein bisschen in der Zange der Erfahrungshorizonte des Bibliothekswesens (Infrastruktur und Technologie zur digitalen Verarbeitung von Inhalten) und der Linguistik (Methodologie und Technologie zur digitalen Verarbeitung von Inhalten).

Ergänzt man beim dritten Aspekt eine eingeklammerte Silbe, so wird deutlich dass „Neue Forschungs- und Publikations(platt)formen“ gleichfalls etwas sind, bei denen Bibliotheken, und sei es nur mit ihrer Expertise auf dem Gebiet der Publikationsformenlehre, eine Rolle spielen können und nicht selten tun sie es in Projektrahmen auch. In einem höflichen Gutachten zu meinem Abstract für die DHd-Konferenz 2014 fand sich übrigens der Kritikpunkt benannt:

„Warum z. B. in der editionsphilologischen Forschung die Bibliothekswissenschaft eine wichtige Rolle spielt, ist für mich nicht nachvollziehbar.“ (unveröffentlichtes Gutachten zur DHd-2014)

Da die Nachfrage leider nicht im Auditorium wiederholt wurde, muss ich die Antwort hier andeuten: zum Beispiel im Wissen über die Entwicklung von Medialität und zwar sowohl im historischen Verlauf wie auch in der Breite. Selbstverständlich kann ein Editionswissenschaftler auch eine diesbezüglich tiefe Kenntnis besitzen, die in seinem Feld auch tiefer reicht, als die des Bibliothekswissenschaftlers. Der jedoch weiß im Idealfall zusätzlich, wie man in anderen Kontexten publiziert und wie man diese Publikationen auch langfristig verfügbar hält und was, wenn man etwas wie eine digitale Edition erfinden muss, in diesem Bereich technisch alles möglich und sinnvoll ist. Man kann auch anders antworten, aber das muss auch an anderer Stelle geschehen.

Die Schnittstelle zur Welt der digitalen Hacktivisten findet sich dort, wo Digital Humanities mit dem Impetus auftreten, ein „Werkzeug zur Neuorganisation des gesellschaftlichen Wissens und damit letztlich zur Reform des menschlichen Zusammenlebens“ zu sein (Hagner, Hirschi, S. 7). Hier weisen sie in Richtung Sozialutopie, wobei aus der präziseren Beobachtung offen bleibt, wie sehr hinter derartigen Aussagen auch wirkliche Überzeugungen stecken oder einfaches Taktieren, wenn es darum geht, den Anspruch auf Förderung entsprechender Projekte zu legitimieren.

Der Topos von der Verbesserung der Welt durch Zugang und Technologie begleitete ähnlich lange Zeit die Open-Access-Bewegung und ist als Motivationselement sicher häufig wichtig. Auf der anderen Seite steht der Druck, diese Verbesserung auch nachweisen zu müssen, was dann sehr schwer fällt, wenn Heilsversprechen besonders euphorisch ausfallen. In der Open-Access-Bewegung scheint man derweil auf pragmatischere bzw. niedriger zielende Argumentationen zu bauen, wobei nicht selten an das Argument der Erhöhung der Zugangsgerechtigkeit das Argument des volkswirtschaftlichen Nutzens tritt. In den Digital Humanities spielt dieses meist nur dann eine Rolle, wenn auf die Bedeutung verteilter und nachnutzbarer Ressourcen verwiesen wird.

Michael Hagner und Caspar Hirschi stellen vier andere Aspekte als zentral für die Diskussion heraus und eine diskursanalytische Annäherung an den sehr spannenden Ablauf der Debatte darüber, was Digitale Geisteswissenschaften sein können, findet darin wenigstens auf den ersten Blick ganz passende Basiskategorien:

- Autorschaft (Gegensatzpaar: adressierbarer [Einzel]Autor < > soziale Netzgemeinschaft)

- Forschungspraktiken (qualitativ, wenige Quellen < > quanitativ, Big Data)

- epistemische Tugenden (Argumentation, Narration < > Bereitstellung, Verlinkung, [eventuall auch Visualisierung])

- Publikationsformen (abgeschlossene Monografie / Artikel < > „liquide Netzpublikation“)

Die interessante Frage, die die Autoren, die sich als Nicht-Utopisten erklären, daraus ableiten ist, „ob [bei einer Durchsetzung der „neuen Ideale“] der Begriff Wissenschaft dann überhaupt noch tauglich und die Universität noch der richtige Ort wären, solche Kulturtechniken zu vermitteln“? (ebd., S. 8) Was auch wieder eine Zuspitzung ist. Ganz ohne Polemisieren geht es wohl nirgends und so rutscht ihnen eine weitere Frage in den Text, nämlich, „wie viel Distant Reading die Geisteswissenschaften vertragen, ohne am Ende in digitaler Adipositas zu erstarren“? (S. 9) So bekommt Franco Moretti doch noch sein Fett weg. Somit implizieren sie weiterhin gleich selbst eine erste Antwort auf ihre Frage:

„Was bedeuten digital gesteuerte Erkenntnisverfahren wie etwa das Distant Reading – das eigentlich kein Lesen mehr ist, weil zahlreiche Texte nur noch mit einem bestimmten Algorithmus gescannt werden – für die traditionellen geisteswissenschaftlichen Herangehensweisen?“ (S. 9)

Wobei Franco Moretti mit der Benennung des Distant Reading gar nichts Wortwörtliches, sondern eine sprachspielerische Stichelei gegen die Kultur des Close Reading im Sinn hatte und in seinem zentralen Artikel (Moretti, 2000) verdeutlicht, dass es ihm um morphologische Analysen geht, die als Gegenkonzept zu der Tatsache dienen sollen, dass die literaturwissenschaftliche Tradition der Tiefenlektüre notwendig nur einen bestimmten Kanon berücksichtigt, die Welt der Literatur (bzw.: die Weltliteratur) aber weitaus reichhaltiger ist. Das auf Algorithmen setzende Distant Reading ist derzeit wahrscheinlich die beste Option, um dieses Korpus überhaupt in die Literaturwissenschaft hereinzuholen. Es besteht auch kein Anlass, hier eine Konkurrenz oder gar einen Nachfolger zum Close Reading zu sehen. Sinnvoller wäre, das Distant Reading als Erweiterung zu sehen. Denn wo sich das Close Reading konzeptionell auf die Lektüre des Einzigartigen, des Besonderen und Ungewöhnlichen ausrichtet, kann das Distant Reading mit seiner Musteranalyse durchaus helfen, exakt die Werke zu identifizieren, die es wirklich verdienen, sehr nah und gründlich studiert zu werden.

Insofern könnte man die Frage

„Inwiefern basieren die Digital Humanities auf neuen Forschungsfragen und inwiefern können sie solche generieren?“

möglicherweise besser so stellen:

„Inwiefern basieren Digital Humanities auf etablierten geisteswissenschaftlichen Forschungsfragen und wie können sie deren Bearbeitung unterstützen?“ (ebd.)

Man kann sich die Entwicklung der Digital Humanities nämlich auch problemlos als Erweiterung des Bestehenden vorstellen. So wie die Digitale Bibliothek erstaunlicherweise und trotz aller entsprechenden Beschwörungen nicht dazu geführt hat, dass die Bibliothek als Ort an Bedeutung verlor. Eher im Gegenteil.

Berlin, 07.04.2014

Literatur

Garcia, David; Mars, Marcell (2014) Book Sharing as a „gateway drug“: Public Library. In: new tactical research. Feb. 14, 2014 http://new-tactical-research.co.uk/blog/1012/

Hagner, Michael; Hirschi, Casper (2013) Editorial. In: Gugerli, David [Hrsg.] ; Hagner, Michael [Hrsg.] ; Hirschi, Caspar [Hrsg.] ; Kilcher, Andreas B. [Hrsg.] ; Purtschert, Patricia [Hrsg.] ; Sarasin, Philipp [Hrsg.] ; Tanner, Jakob [Hrsg.]: Nach Feierabend 2013. Zürich: diaphanes. S. 7-11 (PDF-Download des Editorials)

Moretti, Franco (2000) Conjectures on World Literature. In: New Left Review. 1 (Jan/Feb 2000) http://newleftreview.org/II/1/franco-moretti-conjectures-on-world-literature

Pédauque, Roger T. (2003): Document : forme, signe et médium, les re-formulations du numérique. In: Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000511

Walkowski, Niels-Oliver (2013) Text, Denken und E-Science. Eine intermediale Annäherung an eine Konstellation. In: Gugerli, David [Hrsg.] ; Hagner, Michael [Hrsg.] ; Hirschi, Caspar [Hrsg.] ; Kilcher, Andreas B. [Hrsg.] ; Purtschert, Patricia [Hrsg.] ; Sarasin, Philipp [Hrsg.] ; Tanner, Jakob [Hrsg.]: Nach Feierabend 2013. Zürich: diaphanes. S. 37-54

Wampfler, Philippe (2013) »online first«. Geisteswissenschaften als Social Media. In: Gugerli, David [Hrsg.] ; Hagner, Michael [Hrsg.] ; Hirschi, Caspar [Hrsg.] ; Kilcher, Andreas B. [Hrsg.] ; Purtschert, Patricia [Hrsg.] ; Sarasin, Philipp [Hrsg.] ; Tanner, Jakob [Hrsg.]: Nach Feierabend 2013. Zürich: diaphanes. S. 79-102

Wer übernimmt was? Zum Verhältnis von Digital Humanities und Geisteswissenschaften.

Ein Kommentar von Ben Kaden (@bkaden)

Der Beitrag ist zwar nach den Zeitrechnungsstandards des WWW schon uralt, da er aber offensichtlich in der deutschen Digital-Humanities–Community für einigen Wirbel sorgt und mir, nachdem er sich scheu unter meinem ansonsten schon zuverlässig zugreifenden Radar hindurch geduckt hatte, nun noch einmal mit Nachdruck (bzw. als Ausdruck) auf den Schreibtisch gelegt wurde, will ich doch wenigstens meine Kenntnisnahme dokumentieren.

Am 19.07.2013 druckte die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der Themenseite Bildungswelten (S. 9) einen Beitrag des Literatur-Juniorprofessors Jan Röhnert (TU Braunschweig, Wikipedia-Seite) mit dem Titel Feindliche Übernahme? Die Geisteswissenschaften wehren sich gegen falsche Ansprüche der Informatik, aber setzen auf die „Digital Humanities“. Er berichtet vom „Gespenst einer feindlichen Übernahme [der geisteswissenschaftlichen] Fächerkultur durch die Dogmen der Informatik.“ , was offensichtlich derzeit das heißeste Eisen im Metadiskurs der Geisteswissenschaften zu sein scheint. Jedenfalls auf dem Sommerplenum 2013 des Philosophischen Fakultätentages in Chemnitz im späten Juni.

Eigentlich handelt es sich um einen Methodenstreit, denn die Geisteswissenschaften fürchten ihre Mathematisierung und damit einhergehend die Verdrängung von Interpretation bzw. Hermeneutik. Erstaunlicherweise ist die Bibliothekswissenschaft hier einen Schritt voraus, denn ähnliche Debatten wurden am Berliner Institut bereits Ende der 1990er Jahre rege ausgefochten, wobei die zweite Seele (meist die biblio- bzw. szientometrische) lange Zeit parallel irgendwo unter der Bezeichnung „wissenschaftliche Informationsversorgung“ oder auch „Dokumentation(swissenschaft)“ parallel an ihrer Entfaltung arbeitete, um schließlich mit der nahezu Volldigitalisierung bibliothekarischer Datenverarbeitungsprozesse und endlich auch mehr und mehr der Bibliotheksbestände zur bestimmenden wurde. Dass die Gegenstände der Bibliothek digitalisiert wurden ist insofern von Bedeutung, als dass diese Digitalisierungen zugleich häufig die Gegenstände der Geisteswissenschaften (nämlich Texte) digitalisierten und so erst die Digital Humanities möglich machten.

Der Paradigmenwechsel, den laut Jan Röhnert der Bremer eScience-Fachmann Manfred Wischnewsky einfordert, vollzog sich dort schon weitaus früher und mittlerweile sind alle Facetten metamedialer Auseinandersetzung mit analogen Bibliotheksbeständen (Einbandkunde, Buchgeschichte, u. ä.) längst aus den Lehrplänen des Berliner Instituts verschwunden. Das Medium Buch ist für die Bibliothekswissenschaft in Berlin weitgehend irrelevant geworden. Betrachtet man die Debatten der Digitalen Geisteswissenschaften aus einer medialen Warte, geht es dort um einen ganz ähnlichen Schritt: Die Auflösung des Einzelobjekts, also in der Regel eines Werkes, das in der Literaturwissenschaft oft klassischerweise in direkter Beziehung zum Medium Buch oder etwas ähnlich Berührbarem steht.

Es sind verschiedene Stränge, die im Diskurs zusammen- und auch aneinander vorbei laufen. Jan Röhnert berichtet von Positivismus-Vorwürfen und dem bekannten und aus irgendeinem Grund gepflegten Irrtum, bei dem man „quantitativ erzeugte technische Simulationen bereits als qualitativen Wissenszuwachs ausgibt.“

Zumal der Wissensbegriff selbst, wie heute jedem bewusst sein dürfte, mit oft myopischem Blick auf ein Simulacrum verweist. Abstrakt ist das Wort „Wissen“ auch durch seine Übernutzung in den vergangenen Jahrzehnten derart zu einem substanzarmen Textbaustein eingeschrumpft, dass eigentlich jeder mit etwas Sprachbewusstsein ausgestattete Diskursteilnehmer auf dieses Hohlwort zu verzichten bemüht sein sollte. Dann würden vielleicht auch die aus dem mit dem Ausdruck „Wissen“ fast verbundenen Anspruchsdenken nicht ganz unzusammenhängenden Missverständnisse reduziert.

Aus einer distanzierten Warte ist die Aufregung ohnehin unverständlich, handelt es sich bei den Digital Humanities doch ganz offensichtlich nicht um die Fortsetzung der Geisteswissenschaften mit digitalen Methoden, sondern um die Auseinandersetzung mit traditionell geisteswissenschaftlichen Gegenständen mittels digitaler Aufbereitungs- und Analysewerkzeuge. Es ist eher eine neue Form von Wissenschaft, die hier entsteht. Dass man sich einer geistigen Schöpfung nach wie vor auch hermeneutisch nähern kann (und zum Wohle der Menschheit auch zukünftig muss), sollte außer Frage stehen. Bedenklich wird es erst, wenn Förderinstitutionen Durch- und Weitblick verlieren und aus Zeitgeist-, Marketing- oder anderen Gründen denken, dass man die Unterstützung für die Geisteswissenschaften auf die Digital Humanities umschichten sollte. Diese Angst ist, wie man oft von Betroffenen hört, nicht ganz unbegründet und wahrscheinlich die eigentliche Essenz der Behauptungskämpfe.

Inhaltlich verwundert dagegen (nicht nur) aus einer semiotischen Warte, warum die traditionellen Geisteswissenschaften (eine behelfsmäßige Formulierung in Abgrenzung zum Ausdruck der „digitalen Geisteswissenschaften“) ihre hermeneutische Kompetenz nicht noch stärker auf natur- und sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche ausweiten. Wer beispielsweise Franz Hessels Stadtraumlektüren kennt, weiß sofort, dass sich jedes beobachtbare soziale Gefüge genauso wie auch die Geometrie als Narrativ lesen und verstehen lässt.

Übrigens auch die Debatte um die „Feindliche Übernahme“, wobei Jan Röhnert unnötig in die – etwas wohlfeile – Parallele zu geheimdienstlicher Datenanalyse stolpert:

„Solche Software, die – nicht unähnlich den kürzlich aufgedeckten Spionageprogrammen „Prism“ und „Tempora“ – unvorstellbar große Informationsmengen analysiert […]“

So naheliegend die Ähnlichkeit ist, so unglücklich ist der Vergleich. Denn dass natürlich geheimdienstliche Aufklärung seit je massiv auch auf interpretatorische, teilweise sicher auch hermeneutisch inspirierte Verfahren setzte, steht genauso außer Frage. Die Parallele ist keinesfalls neu und als kritisches Argument nur tauglich, wenn man sie auch entsprechend erläutert. In der Länge dieses Artikels ist das freilich nicht möglich. Dabei liegen mit den zitierten Positionen von Gerhard Lauer und Malte Rehbein eigentlich schon sehr konsensfähige Positionen auf dem Tisch und im Text und auch Jan Röhnert beendet seine Schilderung derart versöhnlich, dass man als außenstehender Beobachter die Aufregung gar nicht versteht. Übrigens auch nicht die, der Digital-Humanities-Community, von der mir heute berichtet wurde.

(Berlin, 12.09.2013)

Mondfahrer von heute. Über den Sputnikschock und Diversität.

von Ben Kaden / @bkaden

I

Eine bestimmte (=meine) Generation von Studierenden des Instituts für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin erlebte jeweils meist im ersten Semester ihren Sputnik-Schock. Und zwar in einer Vorlesung bei Professor Umstätter, der dieses Ereignis berechtigt aber soweit erinnerlich auch als einziger der Dozierenden in Beziehung zu dem setzte, was man damals unter Bibliothekswissenschaft verstand, also einer Annäherung an die Informationsversorgung vor allem als Fachinformation mit dokumentationswissenschaftlichem Schwerpunkt.

Aus diesem Zeithorizont begleitet uns das Echo der Dokumentation noch bis heute im Titel des informationswissenschaftlichen Standardhandbuchs Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation und der Leitzeitschrift Journal of Documentation. Ansonsten scheint sich das Phänomen der Dokumentation wenigstens in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft weitgehend in anderen Themen und Schlagwörtern zwischen Informations- und Wissensphänomenen, der Digital Library und dem WWW aufgelöst zu haben. Wo Vladimir Nabokov einmal die schöne Metapher für eine Organisation wählte, die „nur noch ein Sonnenuntergang hinter einem Friedhof sei“, steht über dem Konzept einer Dokumentationswissenschaft schon lang der Abendstern.

Das ist insofern etwas bedauerlich, als dass mit dem bereits vor der Jahrhundertwende zwar etwas abgetragenen aber dafür auch sympathisch unpathetischen Begriff der Dokumentation ein anschauliches Bindeglied für die Gegenstandswelt zwischen Bibliotheks- und Informationswissenschaft existierte:

Bibliotheken befassten sich mit publizierter Information und verwalteten recht grobrasternd Bestände, die Dokumentation interessierte sich für alle greifbare Information, wenn sie nur relevant genug wahr, und verwaltete diese thematisch mittels Deskriptoren (der Datenträger als Objekt war zweitrangig) und die Informationswissenschaft blickte aus einer Metaebene darauf, was Menschen mit Information machen, also auf die Prozesse die den Gegenständen von Bibliotheks- und Dokumentationswissenschaft vorausgehen.

Damit gab es eine klar aufgefädelte Kette und Studierende des Faches wussten, wenn sie wollten, ziemlich genau, womit sich welche Facette beschäftigt. Heute scheint es, als würde die Informationswissenschaft mehr noch als die Bibliothekswissenschaft an dieser Hürde etwas straucheln, was nicht zuletzt daran liegt, dass die digitale vernetzte Gegenwartskultur uns permanent in Mischräumen allgegenwärtiger und diverser Formen von Information, Redundanz, Rauschen und also mehr oder weniger erfolgreicher Kommunikation hält. Soziale Netzwerke wie Facebook sind dabei eigentlich nichts weiter als Radikalisierungen der Dokumentation, wobei die Größe Thema durch die Größe persönliche soziale Identität ersetzt wurde. Selbstverständlich existieren die Erschließungssysteme auf der Zugangsebene höchstens simplifiziert (dafür aber für jeden sofort erschließbar). Auf der Verwaltungsebene der Anbieter sind sie dagegen kaum für Außenstehende einsichtig aber angenommen ziemlich elaboriert.

Eine solche Vermutung scheint jedenfalls insofern naheliegend, da die eigendokumentierten und von den Betreibern zielgerichtet nacherschlossenen Datenmengen dieser Kommunikationsnetzwerke, wir wie lange ahnten und heute sogar wissen, nicht nur Basis von Geschäftsmodellen sind, sondern auch zahlreichen Geheim- und Nachrichtendiensten ein Anwendungs- und Entwicklungsfeld für gesellschaftliches Steuerungswissen bieten. Darüber, wohin wir steuern bzw. gesteuert werden, besteht derweil bei weitem nicht gleichermaßen intensiv elaboriertes Wissen. Und wenn man hört, dass die Europäische Union die Forschungsförderung im geisteswissenschaftlichen Bereich rein auf Projekte aus dem Bereich der Digital Humanities konzentrieren möchte, dann scheint das übergeordnete Interesse an solchen metafunktionalen Fragestellungen auch nicht sonderlich ausgeprägt zu sein.

II

Im Jahre 1957 und lange vor der Polyexzentrik der Postmoderne hatte man es dahingehend noch gut. Denn man besaß den Kalten Krieg mit seiner bipolaren Ordnung als Orientierungsmuster. Sein Pendant ist heute vielleicht der Krieg gegen den Terror, der allerdings, so wie die Kommunikationsstrukturen, weitaus weniger schematisch aufgegliedert wirkt und auch nicht vergleichsweise mittels (Geheim)Diplomatie verhandelt werden kann. Glaubt man der Zeitung, haben wir es eher mit neoarchaischen Lösungen (und Denkmustern) zu tun, die sich dankbar auf Hochleistungstechnologie stützen. Wir streiten derweil aber auch nicht mehr um die Entwicklung eines besseren Gesellschaftssystems, sondern für die Konsolidierung des erreichten.

Die aktuellen Überwachungspraxen spiegeln das ausgezeichnet wieder und wo früher die Auslöschung der ganzen Erde im Raum steht, bleibt heute nur die Drohung, dass jeder gerade das ein Zufallsopfer sein kann. Über diesen Umweg gelingen eine Konkretisierung der gefühlten Gefährdung und eine weitaus überzeugendere Legitimation von kontrollierenden Eingriffen in das, was man sich einmal als Privatheit erkämpft hat.

Nicht die großen Entwürfe kollidierender Gesellschaftssysteme sondern individuelle Verstrickmuster, wie man sie aus der griechischen Tragödie erinnert und die sich in bester Passung vor einem ständig raunenden Chor aus sozialen und Massenmedien entfalten, dominieren die Stories unserer Gegenwart, wobei wir uns die damit verbundenen klassischen Fragestellungen schenken und rein auf die Fakten konzentrieren. Insofern ist die Umstrukturierung der Geisteswissenschaften von der Deutung hin zur Empirie vollauf konsequent.

Nun gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Library Quarterly einen kleinen (offensichtlichen Rede-)Text, der auf den ersten Blick fast ein Stück aus der Zeit gefallen zu sein scheint. (Totten, 2013) Denn er schlägt den Bogen in eine Zeit zurück, in der Individualität an sich noch kein allzu großer gesellschaftlicher Wert war, zugleich aber sogar Naturwissenschaftler vereinzelt noch, in den Spätausläufern der Little Science, als Persönlichkeiten (bzw. Eminenzen) galten (und diese Rolle auch Anstrebten), bevor die Big Science sie in Laborteams zum Dienste der Gesellschaft zusammendampfte. Die Invertierung der erfolgten Wertzuschreibung ist soziologisch sehr interessant: Während auf der Ebene des Privaten die persönliche Entfaltung zum Maßstab erwuchs (mit allen bekannten Folgen und Neu-Vermassungen) und die Menschen reihenweise die Fließbänder verließen, entwickelte sich im 20. Jahrhundert für die Wissenschaftler der Anspruch, sich möglichst jeder Idiosynkrasie entkleidet quasi wesensnackt an die Assembly-Line zu stellen und planmäßig Innovation oder wenigstens neues Wissen Projekt für Projekt (erfolgreich) zusammenzuschrauben. Dieser Prozess entfaltet sich bis heute, wobei José Ortega Y Gasset schon wieder recht frisch wirkt, während die Forschungs- und Wissenschaftspolitik noch beschäftigt ist, ihre Moderne zu Ende zu führen.

III

Dass Herman L. Totten, u. a. Dean des College of Information der University of North Texas, Chair der iConference 2013 und Träger des Melvil Dewey Award, nun abstrakt Diversität als Vorteil herausarbeitet, hat leider rein gar nichts mit einem humanistisch geprägten Konzept der Andersheit zu tun. (siehe Totten, 2013) Sondern schlicht mit der Totalverwertung aller Verschiedenheiten zum Wohle eines übergeordneten Ganzen. Sein Einstieg ist eine Erinnerung an den Sputnik-Schock, dem er einst über das Twitter seiner Studienzeit – dem aufgeregten gemeinsamen Zeitungslesen im Wildcat Inn auf dem College-Campus – erfuhr: „Russia Launches the First Satellite!“ Die Scham über den Sieg der Sowjetunion (kurz: Russia) im Space Race der sich dereinst für die fortschrittlichere Hälfte der Welt haltenden Amerikanern, ging tief und sorgte für einige Verstörung. Wie aus – je nach Wetterlage auch buchstäblich – heiteren Himmel wurde das Selbstbild der technologisch führenden Nation erschüttert und, so fürchtete man, das Fremdbild ebenso:

„The United States was humilated. No longer would the world deem America as the superior nation in science and technology.“

Dass es dabei gar nicht mal so sehr darum ging, dass irgendwo am Himmel ein Satellit piepst und blinkt, sondern darum, dass dieselbe Raketentechnologie mutmaßlich aufwandsarm Nuklearsprengköpfe zum Zwecke der Detonation um die halbe Welt schicken konnte, erwähnt der Autor leider nicht. Vielleicht war der Atomkern des Technologiewettstreits im Kalten Krieg den Freshmen dieser Jahre aber auch nicht so bekannt.

Mit der Demütigung entfaltete sich jedenfalls eine große Verwunderung, etwa vergleichbar mit dem inneren Aufruhr des feschen Abschlussballkönigs, der zusehen muss, wie der farblose introvertierte Trottel aus der letzten Bank auf einmal Arm in Arm mit der Prom Queen aus der Ballsaal scharwenzelt – ebenfalls ein uramerikanisches Kulturnarrativ, das sich in zahllosen Generationen prägenden Teenagerfilmen findet, das jedoch heute, da diese einst gehänselten Nerds mit Mitte Zwanzig zu den reichsten Menschen des Landes gehören, weitgehend überlebt erscheint.

Im Jahr 1957 blieb die Frage im Raum:

„How could a country where the majority of the population had only learned to read and write in the last fifty years outdo the United States, the most innovative country in the world?“

Wie haben die Sowjets das gemacht? Herman L. Totten verspricht im Sommer 2013 eine Antwort zu geben und das Originelle an seiner Antwort ist, dass er die Lösung ausgerechnet in der Diversität sieht. Wobei Diversität in seiner Welt folgendermaßen beschrieben wird:

„Diversity includes gender, ethnicity, religion, cultural background, sexual orientation, age, and disabilities.“

Eine Aussage, die, da weitgehend unerläutert, dem Leser mehr als drei Fragezeichen auf den Weg gibt. Zumal die Sowjetunion der 1950er Jahre, wie sogar jeder Readers-Digest-Leser wissen konnte, schon ein paar Jahrzehnte Kulturentwicklung hinter sich hatte, die nicht unbedingt als diversitätsfördernd bekannt waren. Im Gegenteil: Zur Blütezeit Stalins vermochte man nicht selten sogar mit hochkonformen Verhalten als Diversant durchgehen und musste sich in diesem Fall glücklich schätzen, wenn man sich weiterhin in hochdruckhomogenisierten Straflagerkolonnen am Sieg des Sozialismus beteiligen durfte. Für Wissenschaftler gab es zu diesem Zweck der fortgesetzten Teilhabe, wie wir von Solschenizyn wissen, einen eigenen Höllenkreis namens Scharaschka.

Dass Russland gerade für Großprojekte vom Fern- und U-Bahn-Bau über Stahlwerke und Stauseen im Niemandsland bis zum Weltraumprogramm unbegrenzt Menschenmaterial zur Verfügung stand, das man vergleichsweise flexibel nutzen konnte, bemerkt Herman L. Totten genauso wenig, wie, dass die sowjetische Wissenschaft aus naheliegenden Gründen weitaus zentralisierter und also frühzeitig an der Kandare politisch vorgeschriebener Zielstellungen arbeitete. Das erleichterte nicht nur die Abstimmung der Forschungspläne, sondern verkürzte auch Entscheidungsketten.

IV

Für Herman L. Totten ergibt sich der sowjetische Erfolg beim Wettlauf zu den Sternen vorwiegend daraus, dass die Rote Armee (kurz: Russia) 1945 tausende deutsche Wissenschaftler und versprengte jüdische Intellektuelle („the brightest and best minds in Europe“) nach Russland brachte. „Behind the Iron Curtain, Russia abducted and exploited the brilliant minds of these people.“ Das Quantum Wettbewerbsvorteil lag also im rücksichtlosen Import vielfältiger Expertise und so verkehrt ist das gar nicht. Denn Sergei Koroljow, DER (Scharaschka erfahrene) ingenieurtechnische Weltraumpionier der Sowjetunion dieser Zeit, brachte sich tatsächlich aus Deutschland ein paar kluge Assistenten aus dem Umfeld Wernher von Brauns auf sein abgeschiedenes Forschungseiland. Von Braun dagegen fand als einer von „some [abducted] German scientists“, die aber offenbar eine vergleichsweise überschaubare Rolle spielten in Fort Bliss, Texas dank zweier Integrationsprojekte namens Overcast und Paperclip sein Aus- und Einkommen. Die deutschen Denker im sowjetischen Raumfahrt-Think-Tank durften in den 1950er wieder zurück zu ihrer Heimaterde, nachdem sie ihren Anteil zum Wettbewerbsvorteil („The advantage of harnessed diversity! This advantage always leads to success.“) beigesteuert hatten.

In der Folge des Textes erwähnt Herman L. Totten dann doch noch das Vermixen von Diversität in der sowjetischen Kultur zu etwas, was er „Soviet puree“ nennt, dem er den „tossed salad“ (offensichtlich und hoffentlich in Unkenntnis der Slang-Bedeutung dieser Wendung) der USA entgegensetzt. Spätestens hier verliert die Brücke zwischen Sputnik-Schock und Diversität vollends ihr Geländer. Was erwiesenermaßen stimmt, ist, dass die USA als Schlussfolgerung aus dem ersten menschengemachten Erdtrabanten massiv in ihr Bildungs- und natürlich Fachinformationswesen investierten. Ein Effekt war offensichtlich auch die forcierte Entwicklung des Online Retrieval (Umstätter, 2000, S. 191), was aus heutiger Sicht erstaunlich geradlinig zum Googleversum führte.

Hermann L. Totten erwähnt die enorme Steigerung der Ressourcen, die der National Science Foundation (NSF) vom Kongress zugewiesen wurden,

„to promote the progress of science; to advance the national health, prosperity, and welfare; to secure the national defense“.