Eine Fleissarbeit zur Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec

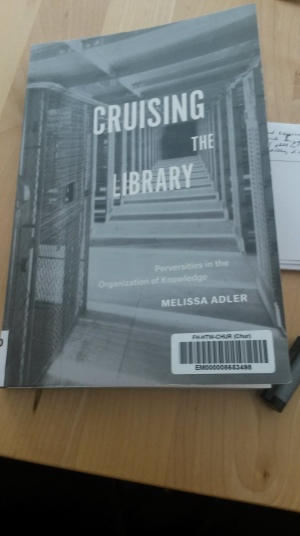

von Karsten Schuldt

Zu: Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016

Das hier besprochene Buch sieht nach einem arbeitsreichen Kraftakt aus: Auf etwas weniger als 600 Seiten (plus Anhänge) wird die Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec, Kanada, dargestellt. Diese Geschichte, beginnend im frühen 17. Jahrhundert, geht eigentlich nur bis in die 1990er und nicht, wie im Titel angekündigt ins 21. Jahrhundert. Aber auch das alleine war gewiss eine immense Fleissarbeit, die in den zahllosen Zitaten und Angaben aus den entlegensten Quellen, die im Buch angeführt sind, sichtbar wird. Dennoch ist am Buch einiges an grundsätzlicher Kritik zu leisten. Am Ende ist es Bibliotheksgeschichte, wie sie besser nicht mehr sein sollte.

Eine impressive Sammlung

Zuvor zu den positiven Seiten. Das Buch ist umfangreich, ohne jede Frage. Es geht grundsätzlich chronologisch vor und bindet die Geschichte der Öffentlichen Bibliothek eng an die Geschichte der Kolonie und späteren Provinz Québec (anfänglich Nouvelle-France), auch wenn diese allgemeinere Geschichte nur dann angesprochen wird, wenn es unbedingt notwendig scheint. Ansonsten wird sie vorausgesetzt.

Das Buch schreibt die Geschichte anhand unterschiedlicher Bibliothekstypen, beginnend mit frühen Privatbibliotheken, Subskriptions-Bibliotheken (bibliothèques publiques de souscription) und kommerziellen Leihbibliotheken, Lesesälen etc. (bibliothèques commerciales de prêt, cabines de lecture) über Bibliotheken von Ausbildungseinrichtungen (mit und ohne politischen Anspruch), Public libraries nach US-amerikanischem Vorbild (erst als private Gründungen, dann die Übernahme durch Gemeinden) und aktuellere Entwicklungen hin zu Öffentlichen Bibliotheken als allgemein zugängliche, öffentliche getragene Einrichtungen. Die Masse des versammelten Materials und auch der Publikationsort in den „Cahiers du Quèbec“ vermitteln den Eindruck, dass hier die definitive Sammlung und Interpretation dieser Geschichte vorgelegt würde.

Dass ist alles beeindruckend, insbesondere in seinem Detailreichtum und der tiefen Gliederung. Der Autor – in der Bibliothekswissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis in Québec tätig – kennt seine Materie. In dem gesamten Material finden sich, selbstverständlich, zahllose Bonmots und interessanten Anmerkungen.

Nicht zuletzt – das als persönliche Nebenbemerkung –, ist das Buch als kanadisches in einem erfreulich eingängigem Französisch geschrieben, weniger umwunden und poetisierend, als es in den Texten aus Frankreich oft der Fall ist.

Kritik: Eine teleologische Geschichtsschreibung der White Settler Society

Geschichtsschreibung ist immer auch die Anordnung von Ereignissen, Daten etc. und die Auswahl davon, was dargestellt und aufgezeigt beziehungsweise gerade nicht dargestellt werden soll. Gute Geschichtsschreibung zählt dabei nicht nur Ereignisse auf, sondern bietet Struktur und zeigt gleichzeitig, wie und wo sich Geschichte auch anders hätte entwickeln können. Die Offenheit der Geschichte bleibt in ihr bestehen; es wird auch vermittelt, dass Menschen in der Lage sind, Geschichte zu bestimmen und zu machen.

Eine „vorherbestimmte“ Entwicklung

Schlechte Geschichtsschreibung tut dies nicht, sie kann an vielen Punkten scheitern. Séguin scheitert daran, die Geschichte der Bibliothek in Québec als immer offene Entwicklung zu zeigen. Vielmehr geht er offensichtlich davon, dass die Öffentliche Bibliothek als allgemein zugängliche, von den Gemeinden getragene Einrichtung in der Ausprägung, wie sie heute in Québec zu finden sind, quasi das Ziel aller Entwicklung im Bibliotheksbereich sei, seit Anbeginn seiner Geschichte. Dieses Ziel sei quasi schon immer (seit dem 17. Jahrhundert) im Kern angelegt gewesen und hätte sich mit der Zeit einfach immer mehr konkretisiert. Alle vorhergehenden Formen von Bibliotheken, alle Diskussionen, alle Projekte, seien nur Vorformen, die sich quasi immer mehr zur heutigen Bibliothek entwickeln mussten, also zum Beispiel immer offener wurden. So ist das Buch strukturiert, so sind die Beispiele ausgesucht und dargestellt, so sind sie angeordnet. Es ist, um das Fremdwort zu benutzten, eine teleologische, also auf ein Ziel hin ausgerichtete, Geschichte.

Das ist, kurz gesagt, keine gute Geschichtsschreibung. Sie negiert den Gehalt älterer Diskussionen und Entwicklungen. Sie tut so, als hätte die Protagonistinnen und Protagonisten eigentlich – unbewusst – gar keine andere Wahl gehabt, als auf dieses eine Ziel (die heutige Öffentliche Bibliothek) hinzuarbeiten. So, als wenn Menschen eben doch keine richtigen Entscheidungen treffen, sondern nur dem Weltgeist folgen könnten. Deshalb übergeht das Buch auch sehr viele Fragen.

Ein Beispiel nur: Die kommerziellen Leihbibliotheken (also Unternehmen, bei denen man für eine Gebühr pro Jahr, Monat oder Ausleihe Bücher ausleihen konnte, und die – als Unternehmen – selbstverständlich auch kommerzielle Interessen verfolgten), die es sehr früh gab, die aber auch wieder eingingen, waren viel offener als spätere Bibliotheken: Wer zahlte konnte ausleihen. Punkt. Sicherlich konnte nicht jede und jeder zahlen, aber wie Alberto Martino (1990) für den deutschsprachigen Raum zeigte, waren sie für die Verbreitung des Lesens als normale Aktivität durchschnittlicher Menschen extrem wichtig. Warum also wird diese Bibliotheksform zwar erwähnt, aber im Gegensatz zu späteren Bibliotheksformen, die ihre Leserinnen und Leser mehr reglementierten und Bildungsabsichten hatten, nur als ganz frühe Vorgänger geltend gemacht? Sie existierten lange, haben also gewiss Wirkungen gehabt und präsentieren auch eine andere Möglichkeit an Entwicklung, die dass Bibliothekswesen hätte nehmen können. Aber sie passen nicht in die grosse Erzählung (die Öffentliche Bibliothek muss sich dieser Erzählung nach zur Bildungseinrichtung entwickeln), die Séguin angelegt hat.

Eine Geschichte der „grossen Männer“

Eine solche Erzählung macht es aber schwierig, die Gründe für bestimmte Entscheidungen nachzuvollziehen, die Menschen vorbrachten. Menschen tauchen bei Séguin auch – ganz in Form einer Geschichtsschreibung, von der man eigentlich dachte, sie sei untergegangen – nur als „grosse Männer“ auf, die aus der Masse herausragen und „Geschichte machen“, während andere nur folgen. Aus deren Briefen und Artikeln wird dann auch ausgiebig zitiert, aber nur aus diesen. Der Autor stellt die Entwicklung der Bibliotheken in Québec fast nur als Ideen da, die diese „grossen Männer“ hatten. Seine Geschichte ist erstaunlich kontextlos. Die Entwicklungen der Bibliotheken werden nur dann in den Kontext der Geschichte Québecs eingeordnet, wenn es unumgänglich ist. Sie waren Teil der Auseinandersetzungen um die französische und englische Sprache, zu Beginn auch zwischen Kolonialmacht und die Neu-Kolonisierten (die französisch-sprachigen) sowie der damit „verbundenen“ Kulturen, insbesondere den Ultramontanismus (die Frage, ob und wie sehr katholisch Gläubige „Papsttreu“ seien und / oder sein dürften) und den Autonomie-Bestrebungen Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts. Das wird erwähnt. Anderes wird nur vorausgesetzt. Zudem wird die Entwicklung der Bibliotheken in Québec nicht in den Kontext der bibliothekarischen Entwicklungen anderswo gesetzt, so dass es am Ende aussieht, als hätte sie sich (fast) frei von anderen Einflüssen verändert. Nur dann, wenn es nicht zu vermeiden ist (vor allem, wenn die „grossen Männer“ in ihren Texten sich explizit auf andere Beispiele – vor allem die Public Library in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – bezogen), werden auch diese kurz erwähnt.

White Settler Society

Neben dieser, eigentlich für heutige Geschichtsschreibungen unglaublichen, Einengung fällt auch auf, dass es eigentlich nur die Geschichte der – wie ich es als kritischen Begriff aus Literatur zu Two Spirits und First Nations kenne (u.a. Driskill et al. 2011) – „White Settler Society“ erzählt wird. Séguin schildert, wenn auch wie gesagt nur kurz, Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen, die irgendwie mit Bibliotheken zu tun haben. Aber das immer mit dem Verständnis, dass es eigentlich nur zwei Gruppen gibt – mit den Sprachen französisch und englisch –, dass es halt am Anfang schon eine Kolonie gibt und die Frage nur ist, wem die „gehört“ und wie sie Provinz wird. Würde man nur Séguin lesen, man wüsste nicht, dass es in Québec First Nations gibt – die nicht nur „vorher da waren“, sondern weiterhin da sind und die zum Beispiel lange Zeit vom kanadischen Staat „integriert“ werden sollten, was hiess quasi als Gruppen verschwinden sollten, was wiederum mittels Bildung versucht wurde (Stichwort: Canadian Indian residential school system), wo zu vermuten wäre, dass Bibliotheken eine Rolle spielten – und das es andere Gruppen gibt – im Einwanderungsland Kanada, auch wenn es zeitweise nur für die Zuwanderung aus bestimmten Staaten, offen war –, die sich nicht in die Binarität französisch/englisch oder katholisch/evangelisch einteilen lassen. All das scheint für den Autor und seine Bibliotheksgeschichte nicht relevant zu sein, nicht mal – ausser ich habe es überlesen – als Anmerkung, dass es dazu nichts zu sagen gäbe. (Was so nicht sein wird.) Es ist ein unsinnig enger Blick, welcher – mal von anderen Fragen abgesehen – der Geschichte nicht gerecht werden kann. Für eine 2016 erschienenes Buch ist das ganz erstaunlich.

Ein (unbesprochenes) Detail, dass man im Buch findet, sind immer wieder Angaben zu Öffnungszeiten von Bibliotheken im 19. Jahrhundert, oft acht, neun Stunden pro Tag, fünf bis sieben Tage die Woche. Das scheint sich nicht als Tradition durchgesetzt zu haben: Hier die Öffnungszeiten der Bibliothek in Saint Édouard de Fabre, Québec (Sommer 2016). Aber auch das diskutiert Sèguin nicht, er nennt einfach nur die Öffnungszeiten älterer Bibliotheken, wenn er sie irgendwie findet.

Zuviel und zu wenig

Trotz dieser Kritik hat das Buch fast 600 Seiten, insoweit wäre es vielleicht möglich zu argumentieren, dass es nicht noch länger hätte werden sollen. Aber leider sind diese 600 Seiten durch zahllose Details erreicht worden, die wenig für das konkrete Thema liefern. Teilweise scheint es, als hätte der Autor – der offenbar auf eine über längere Zeit angesammelte, grosse Materialbasis zurückgreift – einfach alles, was er irgendwo zum Thema gefunden hat, darstellen wollen. Das macht das Buch über Längen recht langweilig, wenn zum Beispiel die Kataloge früher Bibliotheken ausgezählt und die unterschiedlichen Bestandsgruppen verglichen werden. Details, die zum einer Aussage hingeführt hätten werden müssen (Was sagt uns diese Verteilung?), aber so nur Seiten füllen. Ganz besonders auffällig ist das bei der idée fixe des Autors, ohne jeder weitere Einordnung Geldsummen zu nennen. Aber was nützt es zu wissen, dass die Mitgliedschaft in der und der Subskriptions-Bibliothek so und so viele Schilling oder Dollar gekostet hat, wenn man nicht weiss, wie das Preisniveau sonst war und mit welcher Summe das heute zu vergleichen wäre?

All diese Details machen das Buch dick und nötigen auch einen grossen Respekt vor der Arbeit, die im Buch steckt, ab. Am Ende kann so eine Sammlung aber nur Ausgangspunkt für detaillierte Studien sein, die das nötige Mehr (die Offenheit der Geschichte darstellen; zeigen, wie und wo sie sich hätte anders entwickeln können; die Geschichte nicht als reine Geschichte der White Settler Society schreiben, sondern als Geschichte diverser Gruppen, die mehr oder weniger Macht hatten; als Geschichte der vielen Menschen und nicht der paar „grossen Männer“ und so weiter) beitragen müssten.

Literatur

Driskill, Qwo-Li; Finley, Chris; Gilley, Brian Joseph; Morgensen, Scott Lauria (edit). (2011). Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. Tucson: The University of Arizona Press, 2011

Martino, Alberto (1990). Die deutsche Leihbibliothek: Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 29). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1990

Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016

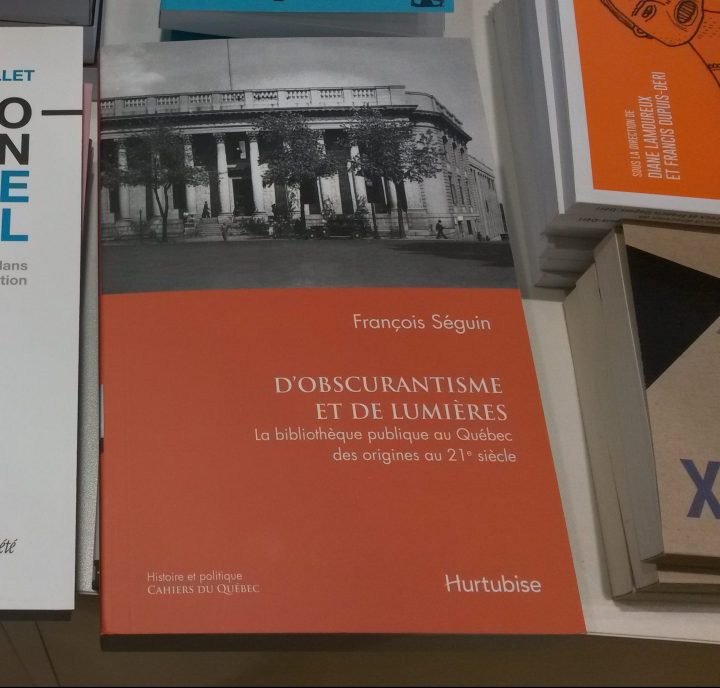

Die Klassifikation ist ein Machtverhältnis

Zu: Adler, Melissa (2017). Cruising the Library: Perversities in the Organization of Knowledge. New York: Fordham University Press, 2017

von Karsten Schuldt

Although we might imagine the library as a kind of Utopia – an island, in a sense, that houses a great bounty of literature and knowledge to which access is granted to all members of society, the idea of a library as a perfect plan crumbles when we understand how access by subject is organized. (Adler 2017:XII)

I

Cruising the Library ist eine buchlange Reflexion über die Macht, die durch bibliothekarische Klassifikationen ausgeübt wird, diskutiert anhand des Beispiels der Library of Congress (LoC). Melissa Adler – selber Assistant Professor für Library and Information Science – nutzt dazu, wenig überraschend, feministische, post-strukturalistische und anti-rassistische Theorie, insbesondere Eve Kosofsky Sedgwick, Michel Foucault und Roderick A. Ferguson. All diese theoretischen Ansätze thematisieren in der einen oder anderen Weise die Gewalt und Einschränkungen, die Wissenssysteme produzieren, und versuchen gleichzeitig zu verstehen, wie man diesen entkommen oder gerade doch nicht entkommen kann.

Die Klassifikation der LoC wird von Adler als ein solches Wissenssystem par excellence verstanden, dass gleichzeitig durch die Aufstellung von Bücher die eigene Struktur sichtbar macht. Ein Beispiel, gleich vom Beginn des Buches, ist die Beobachtung, dass Medien zu Bi- und Homosexualität (HQ74-74.2, HQ75-76.8) neben solchen zu „Sexual Deviations“ (HQ71-72) – was heute vor allem Verbrechen wie Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch heisst, aber früher auch verpönte Sexualpraktiken wie Cunnilingus und Fellation beinhaltete – aufgestellt werden, obwohl dies inhaltlich nichts miteinander zu tun; aber im Denken früherer Zeiten schon. Und dies, da diese Klassifikation in zahllosen Bibliotheken als Aufstellungssystematik genutzt wird, auch tatsächlich so in räumlich in Regalen von Bibliothek umgesetzt wird. Hat das Auswirkungen, zum Beispiel darauf, wie Bi- und Homosexualität wahrgenommen wird oder welche Verbindungen gedanklich hergestellt werden? Adler bejaht dies. Neben diesen Verbindungen, die die Klassifikation impliziert, grenze die Klassifikation andere Themen und Diskussionen ab, stellt also andere Verbindungen gerade nicht her.

II

Ein Argument Adlers ist, dass die Klassifikation und gleichzeitig die USA als Staat entstanden, als im 19. Jahrhundert ein sehr spezifisches Wissenssystem vorherrschte, in welchem davon ausgegangen wurde, dass Wissen einmal und dann richtig zu erfassen und zu ordnen sei; dass also auch eine Systematik in der Lage sei, dass gesamte Wissen der Welt abzubilden. Dieses Denken war beherrscht vom Wunsch nach klaren Abgrenzungen, hierarchischen Ordnungen und gleichzeitig getragen von der Überzeugung, dass das Wissen nur so und nicht anders zu ordnen sei. Zu leisten war deshalb die Arbeit, die richtigen Abgrenzungen zu definieren. Nicht zufällig wurde in dieser Zeit auch neues Wissen – im Sinne von Wissen, dass Handlungen anleitete – produziert über die Geschlechtsidentitäten und Geschlechterverhältnisse (mit klarer Dichotomie), Sexualität (mit Abgrenzung von „richtigem“ und „falschem“ Sex, was – wie Foucault bemerkte – zu einem ständigen Diskurs über all die „Perversitäten“ führte, die eigentlich ausgegrenzt werden sollten) und dem modernen Rassismus (der die Einteilung von Menschen als wissenschaftlich und selbsterklärend verstand). Oder anders: Eine Zeit, die in ihre System Ordnung einschrieben, die gar nicht vorsahen, dass andere Ordnungen möglich seien. Die Klassifikation der LoC gilt Adler als – an sich sichtbare, historisch nachvollziehbare – Ordnung, die grundsätzlich weiter so funktioniert, auch wenn sie sich mit der Zeit verändert hat. (Dies auch im Gegensatz zu den geheim gehaltenen Wissensordnungen von Suchmaschinen oder Firmen, die mit Big Data arbeiten.)

Sie zeigt die Absurditäten, die eine solche Ordnung hervorbringt, mehrfach auf, zum Beispiel indem sie darstellt, wie weit das Werk von Sedgwick in der LoC verteilt wurde, obwohl Sedgwick gerade über die Verbindung vorgeblich unverbundener Themen schrieb. An anderen Beispielen zeigt sie auch die Gewalt auf, die durch Klassifikation stattfindet, beispielsweise wenn Bücher, die sich explizit gegen die Verwendung bestimmter Begriffe (oder Denkmuster) wenden, in der Klassifikation fast folgerichtig gemassregelt und genau unter diesen Begriffen eingeordnet werden. Nicht zuletzt zeigt sie, das „Normalität“ weiterhin in den LoC-Klassifikation eingeschrieben ist, wenn es in weiten Strecken nur für „abweichende Gruppen“ gesonderte Stellen in der Klassifikation gibt, aber nicht für den „Normalfall“ (was zumeist heisst Weiss und / oder heterosexuell und / oder cis).

Das besprochene Buch in einem Sehnsuchtsort, dessen Existenz und Funktionieren auch nur auf der Basis von sozialen Ordnungen und absurden Begierden zu erklären ist: Einem Wiener Caféhaus.

III

Die Autorin untersucht und beschreibt diese Ordnungen und die Machtbeziehungen, die sich durch diese ausdrücken, immer wieder mit Verweisen auf die oben genannten Theorien. Gleichzeitig schlägt sie andere Formen des Navigierens durch die Klassifikation und Sammlung der LoC vor, die sie – im Anschluss an Sedgwick – als „perverse reading“ beschreibt: ein suchendes, Ordnungen missachtendes und gleichzeitig immer wieder neue Ordnungen – indem Sammlungen und Verbindungen, und wenn gedanklich, hergestellt werden – generierendes Suchen und Sich-treiben-lassen. Die Verweise auf Sexualität (perverse reading, Treiben-lassen als dem Folgen von Begierden und unbewussten Wünschen, der Titel des Buches „“Crusing in the Library“, der auf das Crusing als Teil der schwulen Kultur verweist und so weiter) sind nicht zufällig. Vielmehr ist es der Anschluss an Foucault, der – wie oben gesagt – festhielt, dass das ständige Abgrenzen der „richtigen Sexualität“ gerade im 19. Jahrhundert, in dem angeblich so wenig über Sexualität gesprochen worden sei, gerade doch ein ständiges Reden über diese hervorbrachte. So, wie sich im 19. Jahrhundert ständig Gedanken über alle möglichen Formen von „Perversität“ gemacht wurde und sie überall gesehen wurden, ermöglicht nach Adler gerade das Suchen nach „Perversitäten“ im Bestand das Aufzeigen der Grenzen von Klassifikationen:

Perhaps unsurprisingly, where we locate ‚perverse‘ subject, we find that that the classification fails to capture them., The concept of perversion pushes these systems to their limits, dismantling and opening them up to more just ways of organizing and finding knowledge in the library. By problematizing the systems and exposing their failings, the hope is that we find possibilities for creating new ways of facilitating queer and perverse readings. (Adler 2017:3)

Und das tut sie, in gewisser Weise, das gesamte Buch über (beschränkt auf die gedruckten Bestände). Sie postuliert, dass es notwendig sei, sich der Suchrichtung durch das System auf eine/n „User“ – der oder die dazu erzogen würde, genau das zu wollen, was das System bietet – zu verweigern, um zu einer besseren Klassifikation zu gelangen; besser nicht im Sinne von genauer, sondern von offener und verantwortungsvoller gegenüber der Realitäten.

In einem gesonderten Kapitel zeigt Adler anhand der Geschichte der „Delta-Collection“, die irgendwann zwischen 1880 und 1920 angelegt und bis 1964 geführt wurde und all die Werke verschliessen, quasi unsichtbar machen sollte, die als pervers galten, dass die Bibliothek eben nicht, wie sie gerne behauptet, eine „neutrale Einrichtung“ ist. Sie war eine Einrichtung, die einerseits eine aufklärerische Funktion haben wollte, doch gerade beim Thema Sexualität (aber nicht nur, ein weiteres Kapitel beschreibt den inhärenten Rassismus der Klassifikation) versuchte, aktiv Medien zu verstecken. Das erinnert, wieder nicht zufällig, an Freud aber auch an die Analyse der Aufklärung und ihrer Mythen durch Adorno und Horkheimer.

Und trotz all dieser Kritik hat Adler ein positives Verhältnis zur Bibliothek, ein Erstaunen vor all der Arbeit, die in das Ordnen des Wissens gesteckt wurde und vor der Widerstandsfähigkeit der Klassifikation. Sie nennt es – zum Grundton des Buches passend – ein sadomasochistisches Verhältnis, führt am Schluss Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ ein, um dieses zu beschreiben.

IV

Das Thema des Buches ist nicht neu, viele Beobachtungen scheinen schon anderswo beschreiben worden zu sein. Allerdings nicht unbedingt in Buchlänge. Positiv ist der Versuch, die Wirkung der Klassifikation und der Arbeit mit ihr nicht einfach zu skandalisieren oder in Ehrfurcht vor ihr zu erstarren, sondern sie mit Hilfe verschiedener theoretischer Zugänge zu beschreiben. Teilweise kehrt die Autorin auf die immer wieder gleichen Feststellungen zurück, aber es ist immer wieder nachvollziehbar, wieso. Der Zugang über „Perversitäten“ scheint vielleicht gewollt, ist es aber nicht, wenn man der Grundthese folgt, dass die LoC und ihre Ordnung eng mit der Staatswerdung der USA und der Moderne mit ihren spezifischen Geschlechterverhältnissen, Angst vor falscher Sexualität und modernem Rassismus verbunden sind. Unter dieser Vorannahme ist die Nutzung der oben genannten theoretischen Zugänge nur sinnvoll und von diesen ausgehend die Beschäftigung mit den in der Moderne wuchernden Diskursen über Grenzen und „perversen Überschreitungen“.

Das Buch ist auch ein Versuch, klarzustellen, wieso die Tätigkeit der Katalogisierung – also die konkrete Arbeit der Bibliothek – nicht als neutral oder wertfrei verstanden werden kann, sondern nur als eine von moralischem und politischem Gewicht. Es ist ein Machtverhältnis, bei denen die Bibliothek einen erstaunlich starken Einfluss darauf hat, was wie wahrgenommen und in ein Verhältnis gesetzt wird. (Ein Einfluss, dem man nur entkommen kann, wenn man sich explizit den Regeln der Klassifikation zu entziehen versucht.)

Zu erwarten wären aber zwei Themen, die nicht angegangen werden. Zum einen wäre zu diskutieren, ob nicht RDA mit seinen Beziehungen und der grösseren Verantwortung der Katalogisierenden das Potential hätte, zumindest einige der Probleme, die Adler aufzeigt, anzugehen. Zum anderen wäre es sinnvoll gewesen, nach anderen Formen der Klassifikation zu fragen, die möglich wären, um – wie die LoC-Klassifikation – Wissen zu ordnen und damit auch zugänglich zu machen, aber gleichzeitig nicht die starren – oder zumindest nicht diese – Abgrenzungen voraussetzte. Zu denken wäre an die Brian Deer Classification, aber auch an utopische Entwürfe.

V

Letztlich aber ist das Buch, in Zeiten, in welchen die bibliothekarische Literatur so oft ohne jede Form wissenschaftlicher Theoriebildung aber auch oft ohne Leidenschaft und Trieb auszukommen scheint, ein Lichtblick. Es ist ein Buch zum Mitdenken. Nötig ist der Wunsch, verstehen zu wollen, wie Wissensordnung funktioniert, ohne gleich nach einer praktischen Anwendung zu fragen. Es ist – hier ist beim Thema des Buches zu bleiben – zuvörderst eine Arbeit, die mit einem perversen – diesmal: nicht sofort produktiven – Verlangen gelesen werden muss. So, wie Sexualität, die nicht gleich oder nur auf Fortpflanzung zielt, sondern auf Begierde und unbewusste Wünsche. Pleasure reading für Theorie- und Bibliotheksinteressierte.

CfP LIBREAS. Library Ideas #32 Wirkt Open Access? Oder: Wo ist die Utopie geblieben?

Little proof exists to warrant an overturn of the current publishing system—a system that has been refined over many decades and works to the mutual benefit of various stakeholders.

Brian D. Crawford, 2003

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.

Jean-Claude Guédon, 2017

Wir, die Unterzeichner, fühlen uns verpflichtet, die Herausforderungen des Internets als dem zunehmend an Bedeutung gewinnenden Medium der Wissensverbreitung aufzugreifen. Die damit verbundenen Entwicklungen werden zwangsläufig zu erheblichen Veränderungen im Wesen des wissenschaftlichen Publizierens führen und einen Wandel der bestehenden Systeme wissenschaftlicher Qualitätssicherung einleiten.

Berliner Erklärung, 2003

Oktober 2003: Die „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” wird veröffentlicht und sukzessive von Forschungseinrichtungen, Institutionen der Forschungsförderung und Bibliotheken unterzeichnet. Es scheint ein Wind der Veränderung zu wehen: Open Access gilt als Lösung der Zeitschriftenkrise, als zeitgemäße Reaktion auf die technischen Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation, als Möglichkeit, wissenschaftliches Wissen mehr und besser und für alle zu teilen, und auch als Möglichkeit, Wissenschaft zu verbessern, etwa indem sich wissenschaftliche Ergebnisse zeit- und ortsunabhängig replizieren und idealerweise nachnutzen lassen. Eine Utopie, gewiss, aber eine, die zum Greifen nahe scheint: Freies Wissen für alle, das wissenschaftliche Publikationswesen wieder näher an der Wissenschaft und das wissenschaftliche Kommunizieren wieder stärker von der Wissenschaft und ihren Bedürfnissen selbst geprägt und nicht von externen Stakeholdern mit Renditeüberlegungen.

Mai 2017: Es scheint einen gewissen Katzenjammer zu geben. Auf der einen Seite hat sich ein Konzept von Open Access durchgesetzt, sind Open Access-Büros geschaffen und -Beauftragte bestimmt worden und Infrastrukturen wie Open-Access-Journale und Repositorien entwickelt worden. Aber gleichzeitig scheint der Schwung der Utopie in Ängste vor der Usurpation durch die großen Wissenschaftsverlage umgeschlagen zu sein. Vorherrschend ist eine reine Institutionalisierung ohne wissenschaftsverändernde oder gar gesellschaftsverändernde Konsequenzen und vor allem eine Bevorzugung schon etablierter Strukturen. (Cambridge Economic Policy Associates 2017) Die Punkrockphase des aufregenden und befreienden Do-It-Yourself scheint vorbei, die Phase des Pop ist da. Die Stakeholder mit ihren Profitinteressen sind es ebenfalls. Und dank “Goldwashing” und so günstigen wie öffentlichkeitswirksamen APC-Waivern für bestimmte Ländern haben sie sogar informationsethische Grundideen der Bewegung eingekauft.

Ulrich Herb (2017) stellt in seinem Rückblick auf 15 Jahre Open Access fest, dass die Wissenschaftsverlage, die zu Beginn der Debatten in den Utopien gar nicht mehr vorkamen, heute aus Open Access ein einträgliches Geschäftsmodell geformt haben, das anfänglich über Kampagnen gegen Open Access und später über Open-Access-Gebühren, Aufschläge für Freie Lizenzen für Artikel und Verhandlungen auf Konsortialebene funktioniert. Ironischerweise scheinen gerade die Nutznießer der Zeitschriftenkrise auch die Gewinner der Gegenbewegung zu sein. Forschungsfördereinrichtungen und Hochschulen finanzieren heute Open-Access-Gebühren oder richten Förderlinien ein, die die Umwandlung vorhandener Zeitschriften wissenschaftlicher Verlage in Open-Access-Zeitschriften finanzieren. Konsortialverhandlungen, auch im Bezug auf Open Access, werden heute mit harten Bandagen ausgetragen, und zwar auf der Ebene der nationalen Wissenschaftsstrukturen.

Für Bibliotheken verändert sich die Situation dahingehend, dass sie neben oft zunehmend reduzierten Beständen Publikationsfonds verwalten. Sie stehen nach der Etablierung vernetzter, digitaler Medienformen seit den frühen 1990er Jahren daher ein zweites Mal vor einer Legitimationskrise. Argumentierte man damals, dass Online-Strukturen des Publizierens und Kommunizierens und damit eine “Verflüssigung” des Bestands in eine Bildschirmwelt außerhalb der Lesesäle und Magazine Bibliotheken als Versorgungsorte überflüssig machen würden, so nähert sich nun eine Herausforderung über eine organisatorische Frage: An welcher Stelle im Prozess der wissenschaftlichen Kommunikation sollen und dürfen sie aktiv werden? Genauer gesagt: Wie viel Bibliothek wird für das Open-Access-Publizieren überhaupt benötigt?

Für Bibliotheken und Verlage gibt es eine Art unwillkommenes Dejavu, nachdem Modi für die digitale Simulation analoger Abhängigkeitsketten halbwegs etabliert werden konnten. Folglich wird hauptsächlich mit urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Barrieren versucht, der Auflösung der Prinzipien der Analogkultur durch digitale Medialitäten entgegen zu wirken. Der Dynamik und Unabgrenztbarkeit digitaler Kommunikationsstrukturen versuchen sie etwas Handfestes entgegen zu halten, getrieben von der Angst, Wissenschaft könnte früher oder später doch an ihnen vorbei kommunizieren.

So entdecken beide zum Beispiel den Wert von digitalem Erfolgsmonitoring für die Wissenschaft, dessen Verfahren in der Regel kaum transparenter als der Impact Factor sind. Wo die digitale Barriere den Zugang zum Medium nur mühsam erhält, entwickelt man Mehrwertdienste und neue Barrieren. Sind das Rückzugsgefechte? Oder Neuinterpretationen der eigenen Rolle?

Die kommende Ausgabe von LIBREAS möchte die Gemengelage hinter dieser Zuspitzung betrachten. Selbstverständlich lässt sich heute fragen: Werden Bibliotheken (und die klassischen Verlage) zur Organisation einer (utopischen) wissenschaftlichen Publikations- und mehr noch Kommunikationskultur, die rein digital und komplett Open Access ist, überhaupt noch benötigt? Zugleich kann man gegenfragen: Wenn nicht sie, wer dann? Welche institutionellen Alternativen gibt es für die Organisation der wissenschaftlichen Kommunikation?

Über all dem schwebt seit Anbeginn die Frage der Finanzierung. Die Intransparenz der Publikationskosten steht auf der einen Seite, der Overhead des Betriebs von Bibliothekssystemen auf der anderen. Beides steht unter Legitimationsdruck, wobei der Open-Access-Diskurs interessanterweise vor allem die Verlage in den Blick nimmt. Oder ist es doch alles anders? Wir suchen für die Ausgabe #32 Beiträge, die gern auch sehr offen und schonungslos die Wechselbeziehung zwischen den drei Komponenten – Open Access, Bibliotheken und Verlage – in den Blick nehmen, hinterfragen, dekonstruieren, vermessen und analysieren.

Eine wichtige Rolle in der Ausgabe sollen auch Beiträge aus der Praxis spielen. Welche Fragestellungen und Ansätze gibt es an Bibliotheken, Open Access empirisch zu begleiten? Auf welche Werkzeuge und Datenquellen wird für das “Open Access Monitoring “ etwa im Rahmen der jährlichen Berichtspflichten für das DFG-Programm “Open Access Publizieren” zurückgegriffen? Ob und inwieweit werden die Ergebnisse diskutiert und geteilt? Welche alternativen Zugangsmöglichkeiten zu Open-Access-Literatur gibt es? LIBREAS. Library Ideas ruft für die empirischen Beiträge insbesondere zur Publikation dynamischer Formate wie R Markdown auf, so dass sich Analysen technisch nachvollziehen lassen. Mittels GitHub, über das LIBREAS. Library Ideas quelloffen gehostet wird, ist auch die gemeinsame Veröffentlichung von dynamischen Abbildungen, Daten oder Skripten möglich. Denn selbstverständlich folgen wir als erste originäre bibliothekswissenschaftliche Open-Access-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum nach wie vor der Utopie der frühen 2000er Jahre, die wir zwar nun kritischer sehen, aber nach wie vor ernst nehmen. Dass sie in der Open-Source-Welt und nicht bei Bibliotheken und im wissenschaftlichen Publizieren ihre eigentliche Entfaltung fand und immer noch findet, zählt eben auch dazu.

Deadline ist der 22. Oktober 2017

Eure / Ihre Redaktion LIBREAS.Library Ideas

(Berlin, Chur, Dresden, Göttingen, München)

Literatur

Cambridge Economic Policy Associates (2017). Financial Flows in Swiss Publishing. Final Report.

Crawford, Brian D (2003). Open-Access publishing: where is the value? In: The Lancet, Volume 362, Issue 9395, 8 November 2003, Pages 1578–1580. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14749-6.

Guédon, Jean-Claude (2017). Open Access: Toward the Internet of the Mind.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/open-access-toward-the-internet-of-the-mind.

Herb, Ulrich (2017). Open Access zwischen Revolution und Goldesel: Eine Bilanz fünfzehn Jahre nach der Erklärung der Budapester Open Access Initiative. In: Information. Wissenschaft & Praxis 68 (1) 2017:1-10. https://hcommons.org/deposits/item/hc:11549/

Edit:

Im Literaturverzeichnis einen Link zu einer OA-Version des Artikels von Ulrich Herb eingefügt. (21.07.2017, KS)

Dienste für die dissertationsbegleitende Publikation von Forschungsdaten. Eine Vortragsnachlese.

Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)

In dervergangenen Woche fand bekanntlich in Frankfurt am Main der Bibliothekartag 2017 statt, eine seltsam buchfreie und ausgiebig betwitterte Veranstaltung, die wie immer ein ganz guten Rundumblick über den Diskursstand des deutschen Bibliothekswesens lieferte. Das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (UrhWissG) und die dagegen anlaufende Initiative der deutschen Presse waren naturgemäß ein Thema auch der Pausengespräche. Digitalisierung, die ja im Prinzip alles mögliche, u.a. Social Media, umfassen kann, ein anderes und begleitet die Veranstaltung nun schon fast zwei Jahrzehnte. Innovation wurde ein weiteres Mal verkündet und eingefordert. Informationsethik wurde kritisiert. Und es wurde, vielleicht am interessantesten, festgestellt, dass es im deutschen Bibliothekswesen oft offenbar schwer fällt,sowohl qualifizierte als auch motivierte Persönlichkeiten für Leitungsstellen zu finden.

Selbstverständlich bleibt Eindruck auch von der Themensetzung nur fragmentarisch, da LIBREAS-Vertreter_innen zwar hier und da durch das Kongresszentrum der Frankfurter Messe wanderten, in der Regel aber mit ihren hauptberuflichen Schwerpunkten und Aufgaben ausreichend beladen und entsprechend zielstrebig. Und mancher kam nur für einen Vortrag und also nur einen halben Tag nach Frankfurt, winkte hier und da jemandem zu, besuchte ein Panel zu Altmetrics, das zu großen Teil Richtung Firmenpräsentation driftete und die Einsicht aufdrängte, dass das Rad der Webanalyse mit Big-Data-Methoden gerade neu erfunden wird.

Nicht neu erfunden, mittlerweile sehr nachdrücklich behandelt wird dagegen das Themenfeld der Forschungsdaten. In dieses fügt sich nun auch der Vortrag ein, zu dessen Nachbereitung nachfolgend einige Kernpunkte fixiert werden. Gegenstand der kurzen Präsentation waren Erkenntnisse aus dem eDissPlus-Projekt. Da sich zudem direkt im Anschluss zur Präsentation, wenn auch zu einem anderen Aspekt des Projektes, in der Twittersphäre Missverständnisse offenbarten, die auch mit den Besonderheiten der Konferenzatmosphäre zusammenhängen können, ist das nur zusätzlich Anlass zur Wiederholung und Erläuterung des Präsentierten. Dies geschieht ausdrücklich mit dem Wunsch, eine Diskussionsvorlage zu bieten. Im vorliegenden Rahmen muss die Darstellung allerdings auf den Präsentationsteil der Humboldt-Universität beschränkt bleiben und dort auf die Befragungen mit Promovierenden und Post-Docs zu Einstellungs- und Erfahrungsmustern hinsichtlich einer denkbaren Publikation von Forschungsdaten.

leave a comment