LIBREAS #44 zum Thema „Grassroots Open Access“ ist erschienen.

Als Punktlandung zum Jahresabschluss 2023 erschien die Ausgabe 44 von LIBREAS. Das Thema ist diesmal Grassroots Open Access, was uns naturgemäß außerordentlich nahesteht, das LIBREAS bekanntlich selbst ein Graswurzel-Projekt. Zu den Hintergründen empfehlen wir den Rückblick unser erstes Editorial aus dem Jahr 2005. Dieses fasst sehr treffend das Gründungs-Mindset zusammen. Eine gewisse Naivität gehörte dazu. Was das Editorial nicht verrät, sind die Mühen und die notwendige Dreistigkeit, sowie vermutlich auch der glückliche bibliothekswissenschaftshistorische Moment, die es brauchte, um so ein Projekt aus einer Studierenden-Position überhaupt anzuschieben.

Grassroots-Open-Access heißt auch Ausdauer, Durchsetzungsstärke und, wie sich über die Jahre zeigte, eine durchaus erhebliche Frustrationstoleranz. Selbst bei einem minimalen organisatorischen Überbau, wie wir ihn bewusst wählten, gibt es immer wieder auch bürokratische und organisatorische Herausforderungen, die einerseits an der Lebenszeit und andererseits auch an der Zeit, die für die Inhalte bleibt, nagen.

Zudem ist Grassroots-Open-Access eine Sache, wenn man es mit der überschießenden Energie Studierender in ihren 20ern angeht. Es ist eine andere, wenn man es zugleich deutlich gesetzter und geforderter zwischen Vollzeitstelle und Familienmanagement betreibt. Das soll hier nur erwähnt werden, weil diese Spannung mitunter etwas im Hintergrund bleibt.

LIBREAS zeigt auch, dass Grassroots-Open-Access nicht unbedingt wissenschaftsgeleitetes Open Access im engeren Sinn sein muss. Jedenfalls wenn man wissenschaftsgeleitet als aus einer institutionellen Grundierung heraus versteht. Denn wie das Schicksal der Berufsbiografien so spielt, sind die meisten Menschen hinter LIBREAS zwar in wissenschaftlichen Infrastrukturzusammenhängen aber nicht in einem klassischen formalen Forschungskontext gelandet.

Das heißt nicht, dass wir nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Aber wir tun dies nicht aus den institutionell stabilisierten akademischen Strukturen, die, wie Good-Practice-Beispiele zeigen, eine sehr wichtige Voraussetzung für erfolgreiches scholar-led Open Access darstellen. LIBREAS findet traditionell noch auf einer anderen Wiese statt.

Das zeigt sich nicht nur in liebevoll von Karsten Schuldt eingefangen Cover-Impressionen. Sondern auch in dem sehr diversen Set an Beiträgen, wie es auch diese Ausgabe kennzeichnet. Eine etwas ausführliche Einordnung findet sich im Editorial zu LIBREAS #44.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns lesen. Zu Grassroots-Open-Access gehört aus unserer Sicht allerdings auch, dass wir offen für Beiträge sind. Und zwar auch für solche, die nicht unbedingt die Form eines wissenschaftlichen oder Fachaufsatzes haben. Unser aktueller Call for Papers zum Thema „Sound of Libraries“ ist dahingehend ausdrücklich als Einladung verstehen.

Redaktion LIBREAS — Editorial LIBREAS #44 (2023): Grassroots Open Access

Schwerpunkt

Stefan Milius & Wolfgang Thomas — Logical Methods in Computer Science — Erfahrungsbericht über die Gründung einer internationalen Open-Access-Zeitschrift

Christian Erlinger & Jens Bemme — Kamptaler Sakrallandschaften im Wikiversum

Tobias Steiner — Alte Traditionen

: zur Rolle von scholar-led publishing und Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Philipp Falkenburg — Praxisbericht institutionalisiertes Grassroots Open Access : Beitrag der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) zum Open Access Tracking Project (OATP)

Enrique Corredera & Valérie Andres — Back to Green. Das Projekt GOAL und das Potenzial von Grün Open Access

Beiträge

Karsten Schuldt — Völkisches Büchereiwesen: Zur Geschichte der Grenzbüchereiarbeit in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus

Ben Kaden & Linda Freyberg — Makerspaces und Library Labs in wissenschaftlichen Bibliotheken — zwischen physischem Raum und forschungsorientierter Ausrichtung

Vereinsarbeit

Vorstand LIBREAS-Verein — In eigener Sache: Bericht über die Aktivitäten des LIBREAS-Vereins 2022/2023

Rezensionen

Redaktion LIBREAS — Das liest die LIBREAS, Nummer #13 (Herbst–Winter 2023)

CfP #44: Grassroots Open Access

Im Oktober 2003, vor etwa zwanzig Jahren, wurde mit der “Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen” ein Grundlagentext der Open-Access-Bewegung publiziert. Eine Unterzeichnung der Erklärung entsprach und entspricht seitdem, auf gewisse Weise, einem performativen Bekenntnis zu Open Access.

Open Access hat sich in diesen zwanzig Jahren als Thema vom Rand des Progressiven zur allgegenwärtigen Publikationsform und damit auch zum institutionalisierten Arbeitsfeld in Bibliotheken, Wissenschaftseinrichtungen, bei Forschungsförderern und Wissenschaftsverlagen sowie der Forschungspolitik etabliert. Wir stehen heute an einem Punkt, an dem nationale und föderale Open-Access-Strategien erlassen wurden, Policies von Förderern und Hochschulen die Publikation von Texten und Forschungsdaten nach den FAIR- und CARE-Prinzipien vorschreiben und Read-and-Publish-Verträge auf nationaler Ebene zum Normalfall geworden sind. Ressourcen wurden mobilisiert und Infrastrukturen gebaut ‒ angefangen von Repositorien über Open-Access-Transformationsverträge für, unter anderem, den Zugriff auf große Journalportfolios, bis hin zu Personalstellen und Systemen, um die Compliance mit Open-Access-Vorgaben der Wissenschaftsorganisationen und Förderer sowie die Einhaltung von Vertragsklauseln zu überprüfen. Open Access ist, in gewisser Weise und immer mit noch unerschlossenen Potenzialen, zum Normalfall im Wissenschaftsbetrieb geworden. Zu einem Normalfall, der allein im DACH-Raum jährlich hunderte Millionen Euro und Franken kostet ‒ für Lizenzen, für Personalstunden, für Hard- und Software. Er ist ein Industriezweig geworden ‒ einer, der polemisch als “Big OA” bezeichnet werden kann.

Zurückblickend auf die Berliner Erklärung und die Atmosphäre, in der diese und weitere Erklärungen verfasst wurden, kommen auch schnell Zweifel auf. Ist es wirklich das, was Open Access sein sollte? Wenn in der Erklärung geschrieben wird: “Die Vision von einer umfassenden und frei zugänglichen Repräsentation des Wissens lässt sich nur realisieren, wenn sich das Internet der Zukunft durch Nachhaltigkeit, Interaktivität und Transparenz auszeichnet. Inhalte und Software müssen offen zugänglich und kompatibel sein.” ‒ Ist diese Vision dann in der heutigen Realität von Big OA umgesetzt? Schauen wir zurück, welche Projekte in der Wissenschaftskommunikation damals, 2003, als mögliche Vorbilder galten ‒ arXiv, von Forschenden selbst betriebene Homepages, erste elektronische Zeitschriften, die von Forschenden oder Künstler*innen mehr oder minder privat betrieben wurden ‒ ist ein Unterschied schnell ersichtlich. Wir müssen, als Beispiel, die programmatischen Sätze aus dem ersten Editorial der First Monday ‒ einer der ersten dieser Zeitschriften ‒ zitieren, um an einen ganz anderen Geist erinnert zu werden:

“Information, equivalent to millions of printed pages, appears in one form or another on the Internet. Much of it is interesting, valuable, fascinating, intriguing, educational and humorous. Some of this digital information is arrogant, foolish and stupid. What’s the solution?

An information oasis, where contributions are read, meditated upon, edited, re-written before posting to the Internet and its many users. That’s the basic idea of ‘First Monday.’ A place where you can find contributions about the Internet from experts and colleagues around the world. A place where the ‘First Monday’ editors work their way through the Internet to find interesting and timely articles for you.”

(Valauskas, Dyson, Ghosh, 1996)

Sicher: Der Eindruck, dass ein sich von den Wurzeln weg und hin zu komplexen Institutionalisierungen entwickeltes Feld sich von ebendiesen Wurzeln mitunter bis zur Selbstverleugnung entfernt, betrifft Open Access nicht exklusiv. Eher ist dies die Norm. Ebenso die Dynamik: Schon die Geschichte der Informations- und Publikationsmärkte ist von einer Dialektik der Institutionalisierung in immer größeren Verlagen und Unternehmen auf der einen Seite und Gegenbewegungen (Gründung kleiner Verlage, Verlage mit explizit nicht gewinnorientierten Betriebsmodellen, Selbstpublikationen und Fanzines) geprägt. Neben beispielsweise Penguin Random House und Bastei Lübbe gibt es immer auch den Antje Kunstmann Verlag, Guggolz oder den Verlag Grasswurzelrevolution. Neben den gedruckten Büchern mit ISBN gibt es, in guten Buchhandlungen, immer auch Fanzines und selbstverlegte Werke. Parallel zu der reputationsorientierten und Pfadabhängigkeiten aufbauenden Web-of-Science-Welt, gibt es weltweit vernetzte Linked-Open-Data-Initiativen und Social-Media-Plattformen, die praktizierte offene Wissenschaft in allen disziplinären und gesellschaftlichen Kontexten sichtbar machen.

Was uns in der Ausgabe #44 interessiert, sind diese Gegenbewegungen im Bereich des Open Access. Nicht Big OA, sondern das Gegenteil ‒ small OA oder, wie wir es nennen wollen, Grassroots OA. Modelle, mit denen vielleicht eher Forschende selbst oder Bibliotheken und andere Gedächtnisinstitutionen die offene Publikation von Wissen und Daten als Diskussionen in die Hand nehmen wollen. Projekte, die nicht auf große Gewinnmargen aus sind, sondern idealistisch auf die Verbreitung und Ordnung von Information und Wissen. Anwendungen, die vielleicht auch unter der Hand der etablierten Modelle laufen, und deshalb in Bibliotheken ‒ deren Arbeitsstrukturen mehr und mehr auf das Funktionieren im Rahmen von “Big OA” orientiert sind ‒ praktisch nicht mehr auftauchen.

Wir denken zum Beispiel an Berichte aus der Realität von kleinen Diamond-Open-Access-Journalen, von scholar-led Publikationsformen wie Blogjournalen und alternativen offenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich eben nicht mehr als Zeitschriften oder Bücher bezeichnen. Wir denken an Berichte von Forschenden, die an den Strukturen der etablierten Wissenschaftskommunikation vorbei offen Wissen verbreiten ‒ in Podcasts, in Videos oder anderen Darbietungsformen. Wir denken aber auch an Berichte von Publikationen, die sich in gewisser Weise “am Rand” des Wissenschaftsbetriebes befinden, beispielsweise in praxisorientierten Feldern (wie der Bibliothekswissenschaft) und deshalb im Rahmen von Big OA weitgehend übergangen werden.

Selbstverständlich interessieren uns aber auch kritische Beiträge zur Politik und Struktur des Open-Access-Feldes. Wie kam es dazu, dass wir heute von Big OA reden können und müssen? Was ist mit all den Ansätzen zur Veränderung des Feldes der wissenschaftlichen Kommunikation passiert, die sich in den vergangenen 20 Jahren (nicht) etabliert haben?

LIBREAS. Library Ideas lädt für ihre Ausgabe #44 zur Einreichung von Beiträgen ein, die Entwicklungen am Rand, unterhalb oder auch gegen die jetzt etablierten Strukturen beleuchten. Sie sollen Möglichkeiten aufzeigen, Open Access auch anders, besser, vielleicht auch politisch und moralisch vertretbarer zu organisieren.

Die Form der Beiträge ist dabei offen. Gerne diskutiert die Redaktion im Vorfeld von Einreichungen auch Ideen. Deadline ist der 30.09.2023. Weitere Angaben zu Einreichungen (unter anderem Formalia und Stil, Umgang mit begleitenden Materialien, zur redaktionellen Bearbeitung) finden sich in den “Autor*innenhinweisen” von LIBREAS. Library Ideas.

Voller Interesse, Ihre / eure

Redaktion LIBREAS. Library Ideas

(Berlin, Göttingen, Hannover, Lausanne, München, Potsdam, Zürich)

Literatur

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2003). https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf

Valauskas, Edward J. ; Dyson, Esther ; Ghosh, Rishab Aiyer (1996). Editors‘ Introduction. In: First Monday 1 (1996) 1, https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/464/385

„Open Research Data – Open your data for research”. Notizen zur Netzwerkveranstaltung von Open-Access-Büro Berlin und digiS am 21.10.2019

von Ben Kaden (@bkaden) & Maxi Kindling (@maxi_ki)

Die Netzwerkveranstaltung “Open Research Data – Open your data for research” wurde im Rahmen der International Open Access Week 2019 gemeinsam von Open-Access-Büro Berlin und digiS im Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet. Sie war mit etwa 45 Teilnehmenden sehr gut besucht. Ziel der Veranstaltung war es, regionale und lokale Aktivitäten und Projekte in Berlin und Brandenburg mittels einer Posterpräsentation und durch Impuls-Beiträge sichtbar zu machen und die Akteure in einen Dialog zu bringen. Die Vernetzungsveranstaltung diente als Auftakt für eine Verstärkung der Aktivitäten des Berliner Open-Access-Büros im Themenfeld Forschungsdaten und damit einhergehend auch Kulturdaten. In der 2015 verabschiedeten Open-Access-Strategie für Berlin gehören Forschungsdaten und Kulturdaten neben wissenschaftlichen Textpublikationen zu den drei Schwerpunktthemen.

Forschungsdaten können prinzipiell alle Daten sein, die durch wissenschaftliche Tätigkeiten entstehen bzw. die für die wissenschaftliche Tätigkeit genutzt werden, so dass auch Kultur- und Verwaltungsdaten in den Call for Posters für die Veranstaltung eingeschlossen wurden:

“Es kann sich hierbei um Daten handeln, die im Forschungskontext entstanden sind, um Kulturdaten oder um Daten der öffentlichen Verwaltung, die für die Forschung von Interesse sein können. Die Datensammlungen sollten nach Möglichkeit alle Kriterien der Offenheit erfüllen: Finanziell, technisch und rechtlich uneingeschränkter Zugang sowie weitreichende Nutzungsmöglichkeiten.”

Eine erfreuliche thematische Breite von Aktivitäten und Projekten zu Forschungsdaten in Berlin und Brandenburg zeigte sich in der Sammlung von 15 Postern, die sowohl im Grimm-Zentrum präsentiert wurde als auch auf Zenodo veröffentlicht ist: Das Spektrum reicht vom “Berlin Open Data Portal” über offene Kulturdaten aus Brandenburger Museen bis hin zu Video- und Bilddaten aus wissenschaftlichen Projekten und Digitalisierungsmaßnahmen. Alle Poster der Sammlung „Open Research Data in Berlin und Brandenburg 2019“ können über Zenodo abgerufen werden.

Forschungsdaten sind traditionell nur begrenzt Teil des Publikationsoutputs in der Wissenschaft und als solche zudem in den Wissenschaftsdisziplinen und -feldern unterschiedlich weit verbreitet. Bereits die Datenveröffentlichung an sich ist oft eine Herausforderung für Forschende: Hier spielen datenschutzrechtliche oder ethische Bedenken ebenso eine Rolle wie fehlende Infrastrukturlösungen für eine adäquate Verbreitung oder die hohe technische Komplexität der Daten, die eine Beschreibung und Nachnutzung erschwert. Auch aus administrativer Sicht stellt die Frage “Wem gehören eigentlich die Daten?” Forschende vor Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass wir längst nicht mehr nur über die einfache Bereitstellung reden, sondern über verbindliche Qualitätsstandards sowie die Nachnutzbarkeit nach den Prinzipien der Offenheit und der FAIR-Prinzipien. Nicht zuletzt hängen Datenveröffentlichungen aber auch mit individuellen Motivationen und Bedenken sowie möglichen Anreizsystemen zusammen. Zugleich ist jedoch eine erhebliche Dynamik in diesem Bereich insbesondere auf der Nachfrageseite und damit auch eine Bedeutungsänderung für Forschungsdatenpublikationen in der Wahrnehmung wissenschaftlicher Tätigkeit festzustellen, wobei auch dies disziplinär sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. “Anreize” (Incentives), die über die Vorgaben von Wissenschaftspolitik, Forschungsförderern und Institutionen zur Datenveröffentlichung hinausgehen, wurden im Rahmen der Netzwerkveranstaltung als zentrales Thema für Open Research Data adressiert. Neben einem Warm-Up, zu dem die Teilnehmenden sich untereinander über die Bedeutung von verschiedenen Anreizen für das Teilen von (Forschungs-)Daten austauschten, gab es vier Impuls-Beiträge.

Open Data LOM (Dr. Evgeny Bobrov, Open Data and Research Data Management Officer am QUEST Center des Berlin Institute of Health)

Evgeny Bobrov vom QUEST Center des Berlin Institute of Health präsentierte den neuen und wegweisenden Ansatz Open Data LOM für Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC). Dahinter steht das Setzen eines Anreizes für die offene Publikation von Originaldaten über die interne sogenannte “Leistungsorientierte Mittelvergabe” (LOM). Die Charité führt damit als erste medizinische Fakultät Open Data als Leistungsindikator ein. Offene Datenpublikationen, die in Zeitschriftenartikeln von AutorInnen der beiden Einrichtungen aus den Jahren 2017-2019 verknüpft sind, werden mit Zusatzmitteln belohnt. Ermittelt werden diese Publikationen mit Hilfe eines Text-Mining-Verfahrens, das zur Nachnutzung bereitgestellt wurde. Es setzt also die technische Auffindbarkeit der Daten voraus, d.h. die Textveröffentlichungen müssen um ein maschinenlesbares Supplement angereichert sein. Die Open Data LOM wird auch auf einem der Poster beschrieben. Die etwa 50 AutorInnen von knapp 100 aufgefundenen referenzierten Originaldatensätzen erhielten in dieser Phase des Vorhabens jeweils rund 1000 Euro. Neben den technischen Voraussetzungen ergeben sich für das Verfahren weitere Herausforderungen wie u. a. die Definition von Mindestkriterien, die eine Forschungsdatenbereitstellung erfüllen muss, damit entsprechend Zusatzmittel zuerkannt werden. Die Abwägung, wie frei, offen oder FAIR ein Datensatz für wen bereitgestellt werden sollte, fällt auch deshalb schwer, weil besonders im medizinischen Bereich bereits aus rechtlichen (vor allem datenschutzrechtlichen) Gründen Forschungsdaten nicht breit publiziert werden können. Daher wird als Ausgleich das Data Sharing unter Peers als Option berücksichtigt. Generell wünscht man sich aber, die Vorgaben der FAIR-Prinzipien so umfassend wie eben möglich einhalten zu können.

Policies als Anreize? (Boris Jacob, Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement, Universität Potsdam)

Boris Jacob vom Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) der Universität Potsdam betrachtete in seinem Impuls-Beitrag die Rolle von Datenpolicies. Er betonte, dass Policies allein als Anreize nicht ausreichen. Sie setzen eher einen allgemeinen Rahmen als wirkliche Anreize. Wichtiger für die Motivation zum verstärkten offenen Publizieren von Forschungsdaten wäre eine Veränderung des Publikationsverhaltens bzw. der institutionellen Publikationskultur, wofür konkrete Steuerungsschritte und eine wirksame Strategie der jeweiligen Einrichtungen vorliegen müssen. Die Universität Potsdam hat im Rahmen des Projekts FD-Mentor ein Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement entwickelt. Die Forschungsdaten-Policy der Universität Potsdam wurde im September 2019 frisch verabschiedet.

Öffnung von Kulturdaten (Philippe Genêt, Projektleitung Coding da Vinci)

Philippe Genêt von der Geschäftsstelle von Coding Da Vinci betrachtete Daten aus der Perspektive des Zugangs zu Kulturdaten. Openness meint für ihn Zugang zu diesen, um damit auch außerhalb konkreter wissenschaftlicher Arbeit eine Aktivierung, Nutzung und Mehrwerte zu erzeugen. Wichtig ist dabei – ähnlich wie in der Wissenschaft, aber doch aufgrund der Reichweite und Zielstellung des Ansatzes anders gelagert – die Datenqualität. Damit ist vermutlich auch ein allgemeingültiger Aspekt benannt: Offene Daten, die nutzbar sein sollen, benötigen notwendig eine Standardisierung und damit in Zusammenhang stehend eine Qualitätssicherung. Die entsprechende Aufbereitung und Qualitätssicherung bringt den datenliefernden Akteuren allerdings zunächst vor allem eines: viel Arbeit. Zugleich befürchten sie – abnehmend, aber nach wie vor ausgeprägt – mit der Öffnung ihrer Datenbestände einen Kontroll- und möglicherweise auch Deutungsverlust. Die Zurückhaltung auf diesem Feld bei der Bereitstellung offener Daten erklärt sich demnach aus der Sorge, die eigene Rolle und vielleicht auch Legitimierung der institutionellen Existenz zu schwächen und zugleich zusätzlich erheblich Aufwand investieren zu müssen. Gemeingutdiskurse haben dafür eine Antwort: Die abstrakte Gefahr beispielsweise einer ungewünschten Nutzung eines Datensatzes wird durch die tatsächliche Möglichkeit einer Vielzahl von neuen, konstruktiven, kreativen, die Kultur bereichernden Nutzungen maßgeblich aufgefangen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese An- und Einsicht in eine institutionell wirksame und rechtssichere Form zu übersetzen.

Datenpublikationen aus der Perspektive des Vorhabens NFDI4Culture (Prof. Dr. Dörte Schmidt, Professorin für Musikwissenschaft, Universität der Künste Berlin)

Möglicherweise relativieren sich solche Ängste durch eine stärkere Vernetzung und neue Formen der Kooperation, aus denen sich auch neue Rollenbilder und Aufgabenprofile ergeben. Die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) können eine solche Entwicklung darstellen und abbilden. Dörte Schmidt, Professorin für Musikwissenschaft der Universität der Künste, präsentierte in diesem Zusammenhang Überlegungen aus dem beantragten NFDI-Konsortium NFDI4Culture. Sie plädiert nachdrücklich für eine überinstitutionelle Adressierung der Herausforderungen, zu denen freilich eine traditionell eher selbstbezogene Herangehensweise der Kulturinstitutionen auch an ihre Bestände zu überwinden wäre. Wichtig ist heute und auch für das Gelingen von Ansätzen wie der NFDI eine stärkere Orientierung auf die Vermittlung, die über reine Digitalisierungsschritte und eine Leseansicht für Digitalisate hinausreicht.

Lessons learned

In Gesprächen und Diskussionen im Kontext der Veranstaltung wurde deutlich, dass die gemeinsame Betrachtung von Kultur- und Verwaltungsdaten unter dem Begriff Forschungsdaten nicht immer selbstverständlich ist. Begriffliche Auseinandersetzungen sind demzufolge weiterhin ein wichtiger Aspekt für zukünftige Aktivitäten – gerade wenn es um die Vernetzung von Akteuren aus unterschiedlichen Domänen geht. Aus Perspektive der Öffnung von Daten mag man für eine diskursive Abgrenzung der drei Kategorien

- Daten, die im Zuge wissenschaftlicher Vorhaben entstehen (in der Regel als “Forschungsdaten” bezeichnet),

- Kulturdaten und

- Verwaltungsdaten

unterscheiden. Mit Blick auf die Datennutzung war eine wichtige Botschaft dieser Veranstaltung, dass es nicht sinnvoll ist, Daten domänenspezifisch einzuhegen. Forschungsdaten sind per se gewissermaßen so neutral, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven und auch in heute noch unbekannten Nutzungskontexten für die Forschung relevant werden können. Gleichwohl sind die Entstehungsprozesse und damit eng verbunden die Maßnahmen zu ihrer Kuratierung in den Domänen sehr unterschiedlich und haben entsprechend Auswirkungen auf die Möglichkeiten ihrer Veröffentlichung.

Eine vierte Kategorie wäre mit den Industrie- bzw. Wirtschaftsdaten zu ergänzen, dürfte aber auf absehbare Zeit für eine offene Bereitstellung kaum eine Rolle spielen. Zugleich können jedoch Akteure der Wirtschaft (Stichworte: App-Entwicklung, Start-Ups) von offenen Daten aus anderen Domänen profitieren. Das Ideal der Nutzbarkeit und Nutzung offener Daten aller Domänen durch Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft ist tief in der Vision von Open Science verankert.

Die entscheidende Hürde ist und bleibt auch perspektivisch über alle Domänen hinweg das juristische Management von Forschungsdaten und Forschungsdatenpublikationen. Ein Rechtemanagement kann zwangsläufig nur vor dem Hintergrund aktueller Rechtslagen gestaltet werden. Diese ändern sich jedoch in der Zeit. Für die Langzeitverfügbarhaltung von Forschungsdaten – ebenso vermutlich auch für andere digitale Publikationsinhalte – sind Workflows und Lösungen zu entwickeln, die die Vereinbarkeit der Publikationen mit den jeweils geltenden Rechtslagen absichern. Eine standardisierte Lösung kann es nur temporär geben, weshalb Dörte Schmidt nachdrücklich für ein “flexibles Rechtemanagement” warb, das auch im Konsortium NFDI4Culture so berücksichtigt werden soll.

Für die Weiterentwicklung der Berliner Open-Access-Aktivitäten in Richtung Open Science sind viele Faktoren von Bedeutung, die sich im Rahmen der Vernetzungsveranstaltung zeigten: Ein Kulturwandel im Bereich der Forschungsdatenpublikation kann nur dann gelingen, wenn sich möglichst viele Forschende, Kulturtreibende und OA-Aktivist*innen der Verwaltung und Infrastruktur angesprochen fühlen, indem sie den Nutzen für die Gemeinschaft und das eigene Arbeiten erkennen. Anreize können hier wichtige Impulse setzen – die Etablierung von Anreizen und Reputationsmechanismen steht hier aber erst am Anfang. Verschiedene Ansätze müssen erprobt und vor allem sichtbar gemacht werden, so dass ihre Übertragbarkeit geprüft werden kann. Darüber hinaus werden Unterstützung in rechtlichen Fragen und möglichst umfassende und in den Forschungsprozess integrierte infrastrukturelle Services zur Veröffentlichung nach dem viel zitierten Ansatz: “Soviel wie möglich, so eingeschränkt wie nötig” benötigt, die die Datenprovinienzen und die Datenkulturen der Domänen und Disziplinen berücksichtigen. Der Austausch und die Vernetzung über Domänen und Disziplinen hinweg kann hier wechselseitig wichtige Anstöße und Ideen liefern.

Quellen

Senat von Berlin (2015): Open-Access-Strategie für Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-26319

„Open Research Data in Berlin und Brandenburg 2019“. Poster Collection. https://zenodo.org/communities/oa-berlin-brandenburg-2019/

Hartmann, Niklas; Jacob, Boris & Weiß, Nadin (2019): RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (Version 0.9). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2549343

Kip, Miriam; Bobrov, Evgeny; Riedel, Nico; Scheithauer, Heike; Gazlig, Thomas; Dirnagl, Ulrich (2019): Einführung von Open Data als zusätzlicher Indikator für die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) Forschung an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. https://doi.org/10.5281/zenodo.3511191

Universität Potsdam: Forschungsdaten-Policy der Universität Potsdam. 25.09.2019. URL: https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/policy.html

Wilkinson et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific Data 3 (2016). http://www.doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Die Erklärung von Stavanger mit einem Schwenk zum Open Access. Serviert in der FAZ.

Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)

Screenshot FAZ 13.02.2019 / Screen oder Zeitung? In den pressevertriebsstrukturschwachen Regionen auch Berlins ist das keine Frage. Allein deshalb sollte die FAZ die Digitalisierung umarmen und in der Vertriebspraxis tut sie das auch. Thomas Thiel hat dennoch seine Zweifel und sieht sie nach Stavanger bestätigt.

Die Frage „Buch oder Bildschirm?“, also auf welcher Medienoberfläche sich besser lesen lässt, treibt die Welt faszinierenderweise auch 2019 um – zum Beispiel im „Forschung und Lehre“-Teil der FAZ vom 13.02.2019. Der Anlass für Thomas Thiel (hier als tth) besteht in der so genannten Stavanger-Erklärung („E-READ“, weiter Informationen) zur Lesekompetenz. Deren Haupteinsicht lautet in etwa, dass das Lektüreziel die Wahl des Lektüremediums bestimmt und Gedrucktes besser für ein Tiefenverständnis funktioniert. Der FAZ-Redakteur versucht nun zu beleuchten, was die nicht gerade überraschende, nun aber empirisch nochmals verifizierte Erkenntnis, dass Papier nach wie vor Relevanz und Wert in der Rezeptionskultur besitzt und vermutlich behalten wird, für die Digitalisierungsstrategien in der Wissenschaft bedeutet. Dass die Textpraxis der wissenschaftlichen Kommunikation kein Gegenstand der Stavanger-Perspektive selbst war, spielt dabei offenbar keine Rolle. Für die Lehre sind die Einsichten fraglos hochrelevant und Erfahrungen aus der Lehrpraxis zeigen, dass die Frage wie viel und wie komplex Text für Studierende sein sollte, jede Semesterplanung maßgeblich prägt. Neu ist diese Frage freilich ebenfalls nicht. (more…)

LIBREAS-Verein unterzeichnet Jussieu Call for Open Science and Bibliodiversity

Der LIBREAS-Verein hat abgestimmt: Nach einem positiven Mitgliedervotum hat der Vorstand des LIBREAS-Vereins den Jussieu Call for Open Science and Bibliodiversity unterzeichnet. Der LIBREAS-Verein unterstützt damit Open Access und Open Science im Sinne der Vereinsziele.

Der Jussieu Call ruft in acht Punkten die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu auf, Open Access und Open Science vielfältig und partizipativ zu denken sowie weiterzuentwickeln und nicht allein eine Umwälzung der Subskriptionskosten für wissenschaftliche Journals auf Open-Access-Gebühren zu forcieren.

Das LIBREAS-Journal und die dahinter stehende Struktur an Redaktionsorganisation und Kommunikationskanälen sind der lebende Beweis dafür, dass offene Wissenschaft in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft auch anders geht – mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind.

Kann die Luftfahrtindustrie ein Vorbild für das wissenschaftliche Publizieren sein?

Eine Kritik von Ben Kaden (@bkaden) zu

Toby Green: We’ve failed: Pirate black open access is trumping green and gold and we must change our approach. In: Learned Publishing. Early View. 6. September 2017 DOI: 10.1002/leap.1116 (Der Beitrag kann auch ScieneOpen diskutiert werden.)

Zusammenfassung

Ausgangspunkt der Argumentation ist die These, dass sowohl der goldene als auch der grüne Weg des Open Access mehr oder weniger als gescheitert gelten müssen. Eine grundsätzliche strukturelle Veränderung, wie sie die Bedingungen des digitalen Publizierens in der Wissenschaft erfordern, haben sie nicht bewirken können. In diese Lücke ist Sci-Hub mit seinem „Black Open Access“ eingedrungen und hat, so Toby Green, damit Tatsachen geschaffen, die die Bemühungen um Grün und Gold im Prinzip obsolet werden lassen. Die Ursache dafür sieht er darin, dass die notwendigen Änderungen im Publikationssystem nicht von allen sechs Stakeholdern – Autoren, Heimatinstitutionen der Autoren, Forschungsförderung, Bibliothekaren, Verlagen, Lesern – gleichermaßen mit getragen und abgestimmt („in concert“) umgesetzt werden. Als Lösung schlägt er eine Änderung des Geschäftsmodells der Verlage vor. Diese sollten ihre Dienste, analog zum Vorbild der Fluggesellschaften, differenzieren. In dem skizzierten Szenario gibt es einen freien Read-Only-Basisdienst (gratis open access, vgl. Peter Suber, 2007) und Mehrwertdienste für die unterschiedlichen Stakeholder. Auf Autorenseite wären dies Dienste wie Peer Review und Lektorat. Auf der Leserseite könnten dies semantische Anreicherungen, Alert-Dienste und Impact-Messungen sein. Für Bibliotheken stellt sich Toby Green angereicherte Metadaten, Nutzungsberichte und Support-Services vor. Wissenschaftsförderer und Wissenschaftsinstitutionen könnten thematische Fachberichte kaufen. Toby Green spricht an dieser Stelle von einer Demokratisierung der Wissenschaftskommunikation („democrizing scholarly communications“). Durch den Read-Only-Basisdienst ist zu erwarten, so seine These, dass Sci-Hub überflüssig wird.

Kritik

Das Gedankenspiel ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Toby Green vernachlässigt, dass das System des Goldenen und auch des Grünen Weges für die Stakeholder über weite Strecken funktioniert. Die hohen wissenschaftsethischen Ziele diverser Erklärungen wurden nachweislich nicht eingelöst. Dennoch ist Open Access keinesfalls gescheitert und funktioniert in bestimmten Communities exzellent.

Sci-Hub wird zwar als Konkurrenz angesehen und auf dem Rechtsweg sowie diskursiv verfolgt. Die Popularität der Schattenbibliothek hat jedoch keinen Open-Access-Hintergrund aus wissenschaftsethischer Sicht sondern beruht unter anderem darauf, dass es einen Großteil der über DOIs adressierbaren Literatur an einer Stelle abrufbar macht. Relevant sind hierbei vor allem Closed-Access-Publikationen. Sci-Hub wird zudem erfahrungsgemäß auch oft für Inhalte genutzt, die lokal lizenziert sind bzw. bereits als Gold- oder Green-OA verfügbar sind. Dieser Aspekt der, wenn man so will, Kanalbündelung als Nutzungsanreiz wird in der Argumentation komplett unterschlagen.

Problematisch ist ebenfalls, dass die Mehrwertdienste für die Stakeholder nur als Schlagwörter benannt werden und wenig überzeugen. Ob Autoren beispielsweise bereit wären, für Peer Review zu bezahlen, ist völlig unklar und keinesfalls mit dem Bordverkauf in Flugzeugen zu vergleichen. Für andere Dienste wie Impact-Messungen gibt es bereits einschlägige Dienstleister und Angebote. Hier sind Angebote auf Ebene der Einzelpublisher angesichts des Charakters der Wissenschaftskulturen nicht sinnvoll da zu wenig aussagestark. Alert-Dienste bekommt man bei vielen Wissenschaftsverlagen bereits gratis. Sie sind dort als Teil des Vertriebs etabliert. Die Rolle thematischer Fachberichte übernehmen in vielen Forschungsbereichen so genannte Review-Article, die direkt in den Prozess der Wissenschaftskommunikation eingebunden sind. Inwieweit dies gesondert systematisiert werden kann und sollte, ist ein interessanter Punkt. In bestimmten Bereichen wie der Medizin existieren bereits spezialisierte Dienstleister mit genau diesem Ansatz.

Insgesamt ist die kritiklose Übernahme des Unbundling-Konzepts aus der Luftfahrtindustrie für die wissenschaftliche Kommunikation sehr fragwürdig und für dieses Szenario eher unpassend. Unterschlagen wird, dass bei dieser Praxis vielen Fällen ein erheblicher Komfortabbau und also Qualitätsverlust der, hier buchstäblich, Customer Journey festzustellen ist. In der Praxis sind die Wahlmöglichkeiten der Zusatzdienste oft sehr begrenzt und zugleich überteuert. Der Vorbildcharakter dieser Industrie ist aus Sicht von mindestens vier bis fünf der sechs Stakeholder im wissenschaftlichen Kommunikationssystem schwer nachvollziehbar.

Schließlich bleibt zu fragen, inwieweit das vorgeschlagene gratis Open Access tatsächlich in Einklang mit dem Konzept von Open Access zu bringen ist. Informationsethisch mag der reine und zugleich doch beschränkte Zugang einen Vorteil darstellen, da ein begrenzter Zugang besser als kein Zugang ist. Aus Sicht der Wissenschaftskommunikation, für die Open Access die gleiche Teilhabemöglichkeit alle Autorinnen an den kommunikativen Zyklen von Publikation über Rezeption bis Zitation darstellt, könnte die vorgeschlagene Variante die Situation sogar noch verschlechtern. Toby Green vernachlässigt hier also die Ansprüche und Bedingungen der Wissenschaftler als Kommunikationsgemeinschaft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es ist allen in diesem Feld Aktiven bewusst, dass Open Access bisher keine allgemeine überzeugende Form gefunden hat. Der Vorschlag von Toby Green weist jedoch aus den oben benannten Gründen keine fruchtbare Perspektive hinsichtlich einer denkbaren Lösung auf.

(Berlin, 12.09.2017)

Publikationsfreiheit.de, Open Access und Geisteswissenschaften.

Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)

I

Der Aufruf „Publikationsfreiheit für eine starke Bildungsrepublik“ (www.publikationsfreiheit.de) war unbestreitbar eine prägendes Ereignis der Debatten und Kontroversen vor allem aber nicht nur um das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). Er verfehlte allerdings, wie wir nun wissen, sein unmittelbares Ziel. Der Bundestag beschloss selbst angesichts der Unterschriften von Jürgen Habermas, Jürgen Osterhammel und Marlene Streeruwitz eine Neuregelung der Urheberrechtsschranken im deutschen Urheberrechtsgesetz, die dank eines Zugeständnisses an die Presseverlage kurz vor Beschluss die Reichweite der Schranken leicht begrenzen, punktuell ein paar Lücken schließen (Textmining) und sichert insgesamt die Situation, die sich aus den drei berühmten Körben der deutschen Urheberrechtsgeschichte ergab, in neuen Formulierungen. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass der Aufruf nichts als diskursive Aquafitness war. Ganz im Gegenteil.

Das gilt in vielerlei Hinsicht. So dürfte die Vernetzung und Willensbildung im deutschen Verlagswesen und im Börsenverein des deutschen Buchhandels einen erheblichen Schub erfahren haben. Zugleich präsentiert er in hochkonzentrierter Form und im Zusammenhang mit anderen Quellen der absolvierten Urheberrechtsdebatte, wie öffentliche Auseinandersetzungen dieser Art mit welchen Narrativen unterfüttert öffentlich kommuniziert werden, wie sich welche Öffentlichkeit mobilisieren lässt und welche Akteure welche Kanäle zu aktivieren in der Lage sind. Wir wissen nun in gewisser Weise, wie vital die Beziehungen zwischen Verlagen und ihren Autorinnen und Autoren sind und wer für welche Botschaften besonders empfänglich ist.

Zugleich sind der Aufruf und seine Spuren aber auch als diskursgeschichtliche Forschungsdaten hochinteressant. Glücklicherweise ist die Seite mittlerweile auch im Internet Archive gesichert. Insbesondere die rege genutzte Möglichkeit, einen Kommentar zur Vorlage „Ich unterstütze die Publikationsfreiheit, weil…“ zu hinterlassen, kumulierte nämlich einen außerordentlichen und einzigartigen qualitativen Datenpool zu Einstellungsmustern in Verlagswesen, Wissenschaft und Kulturproduktion gegenüber aktuellen Entwicklungen im Publikationswesen und insbesondere im wissenschaftlichen Publizieren. Spätere Analysen zum Medienwandel und seinem Echo in den 2010er Jahren werden darauf dankbar zurückgreifen. Wenngleich naturgemäß nicht repräsentativ, gibt das Material doch exemplarisch Zeugnis zur Debattenkultur unserer Gegenwart. (more…)

CfP LIBREAS. Library Ideas #32 Wirkt Open Access? Oder: Wo ist die Utopie geblieben?

Little proof exists to warrant an overturn of the current publishing system—a system that has been refined over many decades and works to the mutual benefit of various stakeholders.

Brian D. Crawford, 2003

An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.

Jean-Claude Guédon, 2017

Wir, die Unterzeichner, fühlen uns verpflichtet, die Herausforderungen des Internets als dem zunehmend an Bedeutung gewinnenden Medium der Wissensverbreitung aufzugreifen. Die damit verbundenen Entwicklungen werden zwangsläufig zu erheblichen Veränderungen im Wesen des wissenschaftlichen Publizierens führen und einen Wandel der bestehenden Systeme wissenschaftlicher Qualitätssicherung einleiten.

Berliner Erklärung, 2003

Oktober 2003: Die „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” wird veröffentlicht und sukzessive von Forschungseinrichtungen, Institutionen der Forschungsförderung und Bibliotheken unterzeichnet. Es scheint ein Wind der Veränderung zu wehen: Open Access gilt als Lösung der Zeitschriftenkrise, als zeitgemäße Reaktion auf die technischen Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation, als Möglichkeit, wissenschaftliches Wissen mehr und besser und für alle zu teilen, und auch als Möglichkeit, Wissenschaft zu verbessern, etwa indem sich wissenschaftliche Ergebnisse zeit- und ortsunabhängig replizieren und idealerweise nachnutzen lassen. Eine Utopie, gewiss, aber eine, die zum Greifen nahe scheint: Freies Wissen für alle, das wissenschaftliche Publikationswesen wieder näher an der Wissenschaft und das wissenschaftliche Kommunizieren wieder stärker von der Wissenschaft und ihren Bedürfnissen selbst geprägt und nicht von externen Stakeholdern mit Renditeüberlegungen.

Mai 2017: Es scheint einen gewissen Katzenjammer zu geben. Auf der einen Seite hat sich ein Konzept von Open Access durchgesetzt, sind Open Access-Büros geschaffen und -Beauftragte bestimmt worden und Infrastrukturen wie Open-Access-Journale und Repositorien entwickelt worden. Aber gleichzeitig scheint der Schwung der Utopie in Ängste vor der Usurpation durch die großen Wissenschaftsverlage umgeschlagen zu sein. Vorherrschend ist eine reine Institutionalisierung ohne wissenschaftsverändernde oder gar gesellschaftsverändernde Konsequenzen und vor allem eine Bevorzugung schon etablierter Strukturen. (Cambridge Economic Policy Associates 2017) Die Punkrockphase des aufregenden und befreienden Do-It-Yourself scheint vorbei, die Phase des Pop ist da. Die Stakeholder mit ihren Profitinteressen sind es ebenfalls. Und dank “Goldwashing” und so günstigen wie öffentlichkeitswirksamen APC-Waivern für bestimmte Ländern haben sie sogar informationsethische Grundideen der Bewegung eingekauft.

Ulrich Herb (2017) stellt in seinem Rückblick auf 15 Jahre Open Access fest, dass die Wissenschaftsverlage, die zu Beginn der Debatten in den Utopien gar nicht mehr vorkamen, heute aus Open Access ein einträgliches Geschäftsmodell geformt haben, das anfänglich über Kampagnen gegen Open Access und später über Open-Access-Gebühren, Aufschläge für Freie Lizenzen für Artikel und Verhandlungen auf Konsortialebene funktioniert. Ironischerweise scheinen gerade die Nutznießer der Zeitschriftenkrise auch die Gewinner der Gegenbewegung zu sein. Forschungsfördereinrichtungen und Hochschulen finanzieren heute Open-Access-Gebühren oder richten Förderlinien ein, die die Umwandlung vorhandener Zeitschriften wissenschaftlicher Verlage in Open-Access-Zeitschriften finanzieren. Konsortialverhandlungen, auch im Bezug auf Open Access, werden heute mit harten Bandagen ausgetragen, und zwar auf der Ebene der nationalen Wissenschaftsstrukturen.

Für Bibliotheken verändert sich die Situation dahingehend, dass sie neben oft zunehmend reduzierten Beständen Publikationsfonds verwalten. Sie stehen nach der Etablierung vernetzter, digitaler Medienformen seit den frühen 1990er Jahren daher ein zweites Mal vor einer Legitimationskrise. Argumentierte man damals, dass Online-Strukturen des Publizierens und Kommunizierens und damit eine “Verflüssigung” des Bestands in eine Bildschirmwelt außerhalb der Lesesäle und Magazine Bibliotheken als Versorgungsorte überflüssig machen würden, so nähert sich nun eine Herausforderung über eine organisatorische Frage: An welcher Stelle im Prozess der wissenschaftlichen Kommunikation sollen und dürfen sie aktiv werden? Genauer gesagt: Wie viel Bibliothek wird für das Open-Access-Publizieren überhaupt benötigt?

Für Bibliotheken und Verlage gibt es eine Art unwillkommenes Dejavu, nachdem Modi für die digitale Simulation analoger Abhängigkeitsketten halbwegs etabliert werden konnten. Folglich wird hauptsächlich mit urheberrechtlichen und lizenzrechtlichen Barrieren versucht, der Auflösung der Prinzipien der Analogkultur durch digitale Medialitäten entgegen zu wirken. Der Dynamik und Unabgrenztbarkeit digitaler Kommunikationsstrukturen versuchen sie etwas Handfestes entgegen zu halten, getrieben von der Angst, Wissenschaft könnte früher oder später doch an ihnen vorbei kommunizieren.

So entdecken beide zum Beispiel den Wert von digitalem Erfolgsmonitoring für die Wissenschaft, dessen Verfahren in der Regel kaum transparenter als der Impact Factor sind. Wo die digitale Barriere den Zugang zum Medium nur mühsam erhält, entwickelt man Mehrwertdienste und neue Barrieren. Sind das Rückzugsgefechte? Oder Neuinterpretationen der eigenen Rolle?

Die kommende Ausgabe von LIBREAS möchte die Gemengelage hinter dieser Zuspitzung betrachten. Selbstverständlich lässt sich heute fragen: Werden Bibliotheken (und die klassischen Verlage) zur Organisation einer (utopischen) wissenschaftlichen Publikations- und mehr noch Kommunikationskultur, die rein digital und komplett Open Access ist, überhaupt noch benötigt? Zugleich kann man gegenfragen: Wenn nicht sie, wer dann? Welche institutionellen Alternativen gibt es für die Organisation der wissenschaftlichen Kommunikation?

Über all dem schwebt seit Anbeginn die Frage der Finanzierung. Die Intransparenz der Publikationskosten steht auf der einen Seite, der Overhead des Betriebs von Bibliothekssystemen auf der anderen. Beides steht unter Legitimationsdruck, wobei der Open-Access-Diskurs interessanterweise vor allem die Verlage in den Blick nimmt. Oder ist es doch alles anders? Wir suchen für die Ausgabe #32 Beiträge, die gern auch sehr offen und schonungslos die Wechselbeziehung zwischen den drei Komponenten – Open Access, Bibliotheken und Verlage – in den Blick nehmen, hinterfragen, dekonstruieren, vermessen und analysieren.

Eine wichtige Rolle in der Ausgabe sollen auch Beiträge aus der Praxis spielen. Welche Fragestellungen und Ansätze gibt es an Bibliotheken, Open Access empirisch zu begleiten? Auf welche Werkzeuge und Datenquellen wird für das “Open Access Monitoring “ etwa im Rahmen der jährlichen Berichtspflichten für das DFG-Programm “Open Access Publizieren” zurückgegriffen? Ob und inwieweit werden die Ergebnisse diskutiert und geteilt? Welche alternativen Zugangsmöglichkeiten zu Open-Access-Literatur gibt es? LIBREAS. Library Ideas ruft für die empirischen Beiträge insbesondere zur Publikation dynamischer Formate wie R Markdown auf, so dass sich Analysen technisch nachvollziehen lassen. Mittels GitHub, über das LIBREAS. Library Ideas quelloffen gehostet wird, ist auch die gemeinsame Veröffentlichung von dynamischen Abbildungen, Daten oder Skripten möglich. Denn selbstverständlich folgen wir als erste originäre bibliothekswissenschaftliche Open-Access-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum nach wie vor der Utopie der frühen 2000er Jahre, die wir zwar nun kritischer sehen, aber nach wie vor ernst nehmen. Dass sie in der Open-Source-Welt und nicht bei Bibliotheken und im wissenschaftlichen Publizieren ihre eigentliche Entfaltung fand und immer noch findet, zählt eben auch dazu.

Deadline ist der 22. Oktober 2017

Eure / Ihre Redaktion LIBREAS.Library Ideas

(Berlin, Chur, Dresden, Göttingen, München)

Literatur

Cambridge Economic Policy Associates (2017). Financial Flows in Swiss Publishing. Final Report.

Crawford, Brian D (2003). Open-Access publishing: where is the value? In: The Lancet, Volume 362, Issue 9395, 8 November 2003, Pages 1578–1580. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14749-6.

Guédon, Jean-Claude (2017). Open Access: Toward the Internet of the Mind.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/open-access-toward-the-internet-of-the-mind.

Herb, Ulrich (2017). Open Access zwischen Revolution und Goldesel: Eine Bilanz fünfzehn Jahre nach der Erklärung der Budapester Open Access Initiative. In: Information. Wissenschaft & Praxis 68 (1) 2017:1-10. https://hcommons.org/deposits/item/hc:11549/

Edit:

Im Literaturverzeichnis einen Link zu einer OA-Version des Artikels von Ulrich Herb eingefügt. (21.07.2017, KS)

Open Access ist „ein Geschenk an Google und Konsorten“. Meint Uwe Jochum heute in der FAZ.

Eine Anmerkung von Ben Kaden (@bkaden)

zu

Uwe Jochum:Digitale Wissenschaftskontrolle. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.11.2016, S. N4

Peter Geimer: Jede Ähnlichkeit wäre rein zufällig. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.11.2016, S. 9

Sowohl Feuilleton wie auch der Wissenschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterstreichen mit der aktuellen Themenwahl erneut, wie nachdrücklich sich das Blatt als Meinungsmedium für Debatten zur digitalen Wissenschaft und zum digitalen Publizieren in der Wissenschaft versteht. Das ist an sich eine gute Sache, weil es prinzipiell die Vielfalt der Stimmen und Positionen in diesen Diskursen erhöht und damit Material zur Auseinandersetzung und zum Hinterfragen eventueller und vermeintlicher Selbstverständlichkeiten führt. Ein wenig bedauerlich ist es freilich, dass gerade der Wissenschaftsteil zu diesem Thema mit einer Auswahl handverlesener Autoren (wo sind eigentlich die Frauen, die zu diesem Thema schreiben?) aufwartet, die man nun schon als Veteranen der Debatte bezeichnen muss, was, wie bei Veteranen nicht unüblich, zu gewissen Redundanzen in der Argumentation führt. Das macht es am Ende auch ermüdend, Gegenargumente zusammenzustellen und wenn man dem bewundernswert engagiert gegen die Windmühle des Open-Access-Zwangs antwitternden Stroemfeld-Verlag die Hand reichen möchte – der dieser leider zu oft mit Beißreflex und also bunt gewürfelten Unterstellungen begegnet – dann sicher in der Feststellung, dass es oft beim Austausch von Textbausteinen bleibt.

Aber vielleicht ist das eindimensionale Format des Zeitungsartikels, der in keine Synopse führt, sondern die Leserinnen und Leser der FAZ seit Jahren im Kreis um dieses eigentümliche Phänomen des Open Access herum, auch nicht das Idealmedium solcher Debatten. Andererseits kommt man so per Pressedokumentation sicher eher auf ministeriale Schreibtische und ein bisschen mutet es so an, als wären diese Ablagen der Hauptgrund, warum Roland Reuss und nun auch wieder einmal Uwe Jochum so viel Platz in diesem Forum erhalten.

Man muss Uwe Jochum in jedem Fall schon einmal zugestehen, dass er deutlich präziser und sicher auch klüger schreibt, als der berühmte Philologe aus Heidelberg. Sein aktueller Text kommt nun unter einer Überschrift „Digitale Wissenschaftskontrolle“ auf den Bildschirm und impliziert viel Gefahr für Wissenschaft. Das Mittel ist das Digitale. Nachzuweisen gilt nun noch im Text, wer sich dessen bedient. Man kann es gleich weg-spoilern: Uwe Jochum vermutet wie viele der wenigen Streiter gegen Open Access eine Art Verschwörung von „George Soros und seine[n] Open-Access-Freunden“, die mit einer Verkündungsschrift – nämlich der Budapester Erklärung – auszogen, die Reichweite des Urheberrechts zu minimieren und zwar bis auf „das Recht auf einen bibliografischen Nachweis“.

Auf die Frage nach der Motivation hat Uwe Jochum eine eindeutige Antwort:

„Jedem Internetnutzer sollte inzwischen klar sein: Es sind diese Personen- und Verkehrsdaten, mit denen im Netz das Geld verdient wird, nicht der „Content“. Klar sollte auch sein, dass mit den Gewinnen eine Politik finanziert wird, die auf einen Ausbau der nichtstaatlichen Kontrollzone zielt, in der die Daten und das Geld nur so fließen können.“

George Soros ist bekanntlich Investor und spielt daher, so Jochum, ein bisschen Philanthropie einzig und allein deshalb vor, um mit den Daten aus der Wissenschaft am Ende noch reicher zu werden als er schon ist. Wir werden also alle manipuliert und es gibt nur wenige, wie Uwe Jochum, die dieses perfide Spiel durchschauen und warnen:

„Am Ende hat der Staat seine Wissenschaft verschenkt, aber es ist in Wahrheit kein Geschenk an seine Bürger, sondern ein Geschenk an Google und Konsorten.“

Gemeinhin sollte man bei Formulierungen wie „und Konsorten“ immer vorsichtig sein, weil sie als Sammelklasse alles aufnehmen, was man in sie hinein imaginieren möchte. Warum die FAZ-Redaktion, die in jedem Jugend-Schreibt-Programm armen Lehrerinnen und Lehrern aufdrückt, dass größte Präzision bis auf die Mantelfarbe des Melkers, den ein Zwölftklässer beschreiben soll, die Essenz von Qualitätsjournalismus sei, solche Dinge durchgehen lässt, bleibt ihr Geheimnis und zwar eines, über das man angesichts der vielen Lapsus, die man im Blatt regelmäßig entdecken muss, immer wieder staunt. Aber das ist eine andere Baustelle und wäre eigentlich auch lässlich, wenn das Blatt nicht immer eine so furchtbare Arroganz zum Kern seiner Selbstvermarktung wählte.

Das zentrale Missverständnis des Missverständnisses, welches Uwe Jochum bei Open Access sieht, beruht darauf, dass er wie auch Roland Reuss hinter dem mittlerweile sehr diversifizierten Publikationsmodell eine einheitliche Ideologie vermutet, der man mit dem unnachgiebigen Einsatz für Werkherrschaft, Autorenrechte und das gedruckte Buch entgegentreten muss. Denn wahlweise führt sie eine Neo-DDR (Reuss’sche Position) oder in die totale Google-Facebook-Amazon-Apokalypse (Jochum) und in jedem Fall zur totalen Kontrolle, wobei die den totalen Staat dienenden Monopolisten „unbehelligt vom Staat und ohne demokratische Legitimation, aber unter dem Zuckerguss der Bequemlichkeit Kontrollsysteme als gesellschaftlich-technischen Normalzustand […] installieren.“ Der Staat will also alles kontrollieren – außer das Silicon Valley? Aber das soll er kontrollieren und sonst möglichst niemanden?

Diese eigenwillig postmodernen Anti-Open-Access-Argumentationen inszenieren einen aus Sicht vieler eher unnötigen Kulturkampf und stoßen, jedenfalls bei den unideologischen Nutzerinnen und Nutzern der unterschiedlichen Open-Access-Verfahren, deshalb so oft auf Verwunderung, weil diese Frequenz eigentlich schon lange zugunsten eines pragmatischeren und kritischeren Verständnisses zu den Möglichkeiten und Grenzen von Open Access abgestellt wurde. Die Idee des Open Access hat in der Tat emanzipatorische Ursprünge und zielte gegen Monopole (Stichwort: Zeitschriftenkrise). Ihr Scheitern an vielen Stellen ist etwas, was man aufarbeiten muss. Gerade deshalb ist es traurig, dass die FAZ wertvollen Debattenplatz zum Thema an eine Aufregung verschenkt, die etwa zehn Jahre zu spät kommt.

Es hat sicher auch etwas mit der Trägheit des wissenschaftlichen Schreibens selbst zu tun, dass in Programmschriften regelmäßig die Genealogie der Budapester und Berliner Erklärungen bemüht wird. Aber an sich ist heute jedem bewusst, dass Open Access in bestimmten Bereichen gut funktioniert und in anderen weniger gut. Ob man, wie die Universität Konstanz, die Nutzung des Zweitveröffentlichungsrechts mit einem dienstwerkartigen Verständnis von Wissenschaft durchsetzen möchte, ist berechtigt Gegenstand einer aktuellen Auseinandersetzung.

Bedauerlich an der zähen Debatte um Open Access ist, dass sie mit ihrem eigenartigen Fackelzug zum Strohmann eine andere und viel spannendere Entwicklung überdeckt, nämlich wie der Einfluss digitaler Medialität sowie entsprechender Werkzeuge und Kanäle das Spannungsverhältnis von Little Science und Big Science mittlerweile auf die lange davon weitgehend verschont gebliebenen Geisteswissenschaften projiziert. Es gab besonders in der Frühphase dessen, was man Digital Humanities nennt, durchaus sehr von Tech-Ideen motivierte Vorstellungen, geisteswissenschaftliche Arbeit könnte nun endlich auch zur Großforschung werden. (Die aktuelle, von wissenschafts- und kulturhistorischen Erkenntnissen völlig unbelastete, Panik/Begeisterung vor/für Künstliche/r Intelligenz wärmt das an einigen Rändern wieder auf.)

Hier würde sich unter anderem zugleich auch die Frage der Verwertbarkeit bzw. Verwertbarmachung geisteswissenschaftlichen Wissens und von Methodologien stellen und wenn Webannotation eines der großen kommenden Themen ist, dann sieht man auch, wohin man leuchten könnte. Andererseits warten die Unternehmen, die sich auf diesem Feld bewegen sicher nicht auf die digitaltechnische Aushöhlung philologischer Institute. Da ist es einfacher und schneller, ein paar Absolventinnen oder Absolventen entsprechender Studiengänge anzuwerben, für die der Universitätsbertrieb ohnehin nur noch selten attraktive akademische Karrierepfade vorhält. Die Infrastruktur wird dann bei Bedarf selbst entwickelt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass irgendein Start-Up geduldig genug ist, um ein mit DFG-Geldern entwickeltes Tool abzuwarten und zu kannibalisieren. Und ein Staatsapparat, der aktuelle DH-Tools zur Massenüberwachung und „Industriespionage“ (vgl. Jochum) einsetzt, wäre fast bemitleidenswert harmlos.

Deutlicher wird, wie sich unterschiedliche Domänen – hier Geisteswissenschaft, dort Digital Humanities und irgendwo auch die Netzwirtschaft – herausbilden, die sich auf dieselben Objekte beziehen – so wie es nun mal parallel kritische Editionen, Taschenbuchausgaben und ein Kindle-E-Pub derselben Texte gibt. Nur weil etwas die gleiche Bezugsgröße hat, heißt es noch lange nicht, dass es eine Konkurrenz darstellt. Wenn etwas in der Debatte fehlt, dann ist es, diese Differenz herauszuarbeiten.

Ein selbstreflexiver(er) Umgang mit der Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und den Einflüssen digitaler Praxen und Technologien führte im Idealfall zu einer schärferen Abgrenzung der Erkenntnis- bzw. Handlungsbereiche und würde allzukurzen und alarmistischen Einschätzungen wie der Peter Geimers im heutigen Feuilleton-Aufmacher – „Londons Tate Gallery arbeitet mit Technik-Schnickschnack an der Selbstaufgabe wissenschaftlicher Kritik.“ – entgegen wirken. Seine These ist, dass die Kunstgeschichte ihren kritischen Kern aufgibt, wenn jemand mit Mustererkennungssoftware experimentiert:

„Man müsste dieser Selbstaufgabe geisteswissenschaftlicher Kritik keine größere Beachtung schenken, wenn sie nicht einem aktuellen Trend zur Enthistorisierung und Essentialisierung der Kunstgeschichte entsprechen würde.“

Der Kunsthistoriker schüttelt damit zwangsläufig heftig das Bad mit dem Kind und verliert sich, in der Sache ganz nachvollziehbar übrigens, in einer Polemisierung, die aber ebenfalls sichtlich von einer wahrgenommenen Bedrohung getragen wird:

„Solche Skepsis an der geisteswissenschaftlichen Mimikry der Laborwissenschaften hat nichts mit Technikfeindlichkeit, mangelnder Neugierde oder dem Festhalten an etablierten Positionen zu tun. Wenn man die Studien aber nicht nach an ihrer szientistischen Rhetorik, sondern an ihren Resultaten misst, zeigt sich in der Regel, dass hier entweder mit hohem finanziellen und apparativen Aufwand experimentell ermittelt wurde, was man auch vorher schon wusste (etwa dass Experten Gemälde anders betrachten als Laien), oder aber Aussagen formuliert werden, deren wissenschaftliche Subtilität bezweifelt werden kann (etwa dass Männer in Ausstellungen Unterhaltung suchen, Frauen gerne die Begleittexte lesen und ansonsten emotional angesprochen werden möchten).“

Allein, dass er die Banalität der in der Tate gezogenen Schlüsse so entblößen kann, widerlegt ihn jedoch und demonstriert, dass die geisteswissenschaftliche Kritik nach wie vor existiert. Was außerordentlich zu begrüßen ist. Der Vorteil grundständigen wissenschaftlichen Wissens liegt darin, dass man damit um die Grenzen des Erkennbaren weiß und sich eben nicht euphorisiert in den nächsten Trend wirft, um alles bisherige aufzugeben. Man ist sehr fokussiert und oft auch aus Erfahrung bescheiden in seinen Erkenntniszielen (einige Alpha-Forscher ausgenommen), im besten Fall zugleich offen genug, um die Elemente aus nun aktuell der digitalen Wissenschaft anzunehmen, die Aspekte der eigenen Arbeit erleichtern.

Es gilt also gerade diese Kritik zu pflegen, die es ermöglicht, zu durchschauen und durchschaubar zu machen, wenn eine an ein Forschungsprogramm herangetragene vermeintliche Revolution gegen die eigenen Interessen läuft. Daher ist es vollkommen zulässig, wenn Roland Reuss, Uwe Jochum oder auch andere für ihre Sache streiten. Unzulässig wird ihr Streit, jedenfalls unter Bedingungen der Diskursethik, allerdings dann, wenn sie selbst kompromisslos und völlig überzogen mit Unterstellungen, vagen Behauptungen, falschen Tatsachen (Uwe Jochum behauptet ein „staatliches Publikationsmonopol“ und ignoriert das erstaunlich nicht-staatlich monopolisierte Gold-OA), mit Beleidigungen und der berühmten Opferkarte durch die Feuilletons marschieren und alles attackieren, was auch nur minimal von ihren Vorstellungen abweicht. Das bringt am Ende nur Unordnung und sonst nichts in die Debatte. Wo ein Zwang zu Open Access angedacht wird, muss man darauf hinweisen. Wissenschaftler, die gern Open Access publizieren, als „naive oder böswillige“ (regelmäßiger O-Ton Stroemfeld-Verlags-Twitter) Büttel einer höheren Macht (aktuelle Label, austauschbar: DFG, BMBF, BMJ, Google) zu attackieren, kehrt sich freilich in gesunden Debatten sofort gegen den Angreifer.

Um es noch einmal zu betonen: Die Geisteswissenschaften sind nachweislich und vermutlich auch nachhaltig dort von Monografien dominiert, wo eine akademische Karriere angestrebt werden und zwar mit allen wissenschaftssoziologischen Vor- und Nachteilen. Eine Open-Access-Publikation oder auch jede Form des nur digitalen Publizierens gilt in den meisten Bereichen eher als karriereschädlich. Kein Open-Access-Repositorium wird dies ändern und Bibliotheken werden damit vermutlich sogar gern leben, da Bücher wunderbar unkompliziert durch den Geschäftsgang zu schleusen ist. Dies bezüglich können Verlage und Werkschöpfer ruhig schlafen. Das Zweitveröffentlichungsrecht (Open Access als grüner Weg) berührt diesen Bereich überhaupt nicht. Eine szientifizierte Wissenschaftsmessung für Geisteswissenschaften ist erwiesenermaßen untauglich, zumal sie schon für andere Disziplinen nur sehr eingeschränkt passen. Entsprechenden Tendenzen sollte man auf jedem Fall entgegenwirken. Es gibt genügend stechende Argumente und wissenschaftliche Nachweise, so dass man das stumpfe Schwert der Polemik dafür gar nicht bemühen muss. Ein konstruktiver Diskurs – und es ist schlimm, dies betonen zu müssen – funktioniert nur mit einer grundlegenden wechselseitigen Anerkennung und einer Rückbindung an das Nachvollziehbare. Die Strategie von Roland Reuss und nun auch Uwe Jochum ist leider hauptsächlich die der Skandalisierung, die, wie oben bereits angedeutet, über die Köpfe ihrer Peers hinweg zielt und offensichtlich – Stichwort, leider, #fakenews – eine allgemeine Stimmung zu forcieren versucht, welche auf wissenschafts- und urheberrechtspolitische Entscheidungen einwirken soll. Ob diese Rechnung aufgeht, wird man sehen. Unergründbar bleibt nach wie vor, woher die erstaunliche Affinität von hochgebildeten und -reflektierten Akteuren für Untergangsszenarien und die Lust an der Rolle als einsamer Kämpfer für das Gute und (Selbst)Gerechte kommt. Ich hoffe sehr, dass wir eines Tages das Vergnügen haben werden, dazu eine ganz nüchterne und gründliche Diskursanalyse lesen können. Bis dahin bleibt uns immerhin die FAZ am Mittwoch.

(Berlin, 23.11.2016)

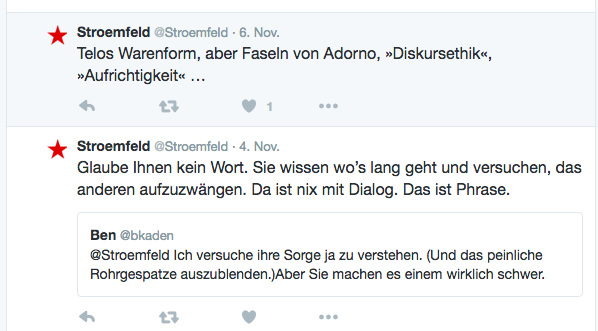

Die Entdeckung des „Faselns“. Der Stroemfeld-Verlag sieht sich über dem Diskurs.

Ein Stimmungsbild von Ben Kaden (@bkaden)

Mitunter nimmt Diskurs auf Twitter wundersame Wendungen. Nachdem es vor zwei Wochen im Anschluss an die #Siggenthesen viel zu diskutieren und klarzustellen gab angesichts des Vorwurfs, diese würden einzig altbekannte und selbstverständliche Banalitäten zu Open Access und der Entwicklung des digitalen Publizierens neu aufgegossen anbieten (vgl. auch hier), donnerte am Freitag eher unerwartet der Twitter-Account des Stroemfeld-Verlages sowie dessen Lektors Alexander Losse hochengagiert und mit aller verfügbaren Überheblichkeit los, um augenscheinlich noch vor dem Wochenende ein wenig Dampf abzulassen. Das wäre nicht weiter problematisch, wenngleich in dieser Form und diesem Rahmen unangemessen, gäbe es im Gepäck der Sticheleien des Verlags-Twitterers vom Dienst, wenigstens einen Aspekt, der über Frust und Trollerei hinauswiese.

Hinausgewiesen soll freilich offenbar jeder werden, der im digitalen Publizieren und der Idee des Open Access nicht gleich und vollumfänglich den Tod des Buches sieht. Das ausdrücklich betonte Interesse an der Meinung des Anderen wird nicht nur nicht ernstgenommen. Vielmehr versucht man sich daran, es lächerlich zu machen. Das kann man machen. Aber es strahlt nicht gerade sonderlich weit.

Zugleich bleibt noch immer völlig unersichtlich, warum ausgerechnet der Stroemfeld Verlag in seiner Existenz bedroht sei, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Disziplinen, die völlig jenseits seines Schwerpunkts publizieren, gern die digitale Open-Access-Variante wählen wollen und zugleich sinnvollerweise aus der Wissenschaft heraus für diese Publikationsform Strukturen geschaffen werden.

Ebenfalls unverständlich bleibt mir, warum der einflussreiche Verlag, dessen Zentralautor ja bekanntlich beliebig viel Platz zur Verkündung seiner Sicht der Dinge von der FAZ eingeräumt bekommt, ausgerechnet auf denjenigen losprügelt, der sich regelmäßig daran versucht, etwas aus dem rhetorischen Überschwang über eine drohende „DDR 5.0“ herauszuziehen, was sich für eine Diskussion eignet. Dass die Texte des Roland Reuss in meinem Umfeld nur Kopfschütteln ernten, liegt nicht unbedingt daran, dass hier jede/r Open Access für das allein glückselig machende Mittel der wissenschaftlichen Kommunikation hält. Sondern daran, dass er wie jemand wirkt, der zutiefst getrieben ist, etwas von der Kanzel zu predigen, jedoch immer wieder nur in die Bütt steigt. Nur eine Drehung weiter, so scheint es oft, und er ist an dieser Stelle. Wir wissen nicht, was ihn treibt, sehen aber, das Kleinkunstrhetorik niemandem etwas nützt. Das ist meines Erachtens das einzige reale Problem in dieser Angelegenheit. Umso bedauerlicher ist es, wenn der Stroemfeld-Twitter nun mitjonglieren möchte. Das Kafka-Zitat wird zum Diabolo. So schön, so billig.

Im übrigen vertrete ich in der eigentlichen Sache seit je wie jede/r, der/die über Open Access reflektiert hat, die Auffassung, dass das Verfahren nicht für alle Fachgemeinschaften gleichermaßen das Mittel der Wahl sein kann und daher pauschale und disziplinäre Besonderheiten ignorierende Verordnungen nicht das Mittel der Wahl sein können.

Ich finde es obendrein sogar sehr schön, dass es auch Kleinverlage wie Stroemfeld gibt und habe die Regale daheim eher zu voll mit dem, was manchmal etwas großspurig als „das gute Buch“ bezeichnet wird. Ob dieses geschätzt wird oder nicht, hat reichlich wenig mit Digitalisierung und Open Access zu tun. Peter Kurzeck verkauft sich sicher exzellent (jedenfalls in meiner Peer Group) und völlig unbeeindruckt von Repositorien und digitalen Semesterapparaten. Die Zeitschrift Text. Kritische Beiträge wird nach wie vor Dutzenden Bibliotheken subskribiert und ist aller Erwartung nach Lichtjahre davon entfernt, zum e-Journal zu werden. Ob Stroemfeld überlebt oder nicht, zeigt sich, so jedenfalls mein Verständnis, eher auf dem Buchmarkt und in betriebswirtschaftlicher Kompetenz und nicht mittelbar an einem Projekt zu den Möglichkeiten digitalen Publizierens für die Geisteswissenschaften. Dies er- und bekannte übrigens auch etwas öffentlich, was eigentlich die Aufrichtigkeit des Dialogangebotes alle, die die Entwicklung mit Sorge betrachtet, unterstreicht:

Entscheidend ist eine bewusste, idealerweise systematisierte und übergreifend diskursive Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Grenzen und Folgen digitaler Publikationsmöglichkeiten in Rückbindung an konkret feststellbare Bedarfe der Publizierenden.

Warum wir so etwas nicht nur allgemein sondern auch der DFG gegenüber vorheucheln sollten, bleibt ein Rätsel der Fantasie der Stroemfelder Sicht.

Mir bleibt auch nach langer Beschäftigung mit dem digitalen Publizieren in der Wissenschaft, nur festzustellen, dass in den Geisteswissenschaften beide Welten heute völlig gleichberechtigt nebeneinander stehen, etwas, das ich sehr begrüße. Und sicher ist, dass wirklich niemand dem Stroemfeld Verlag den Untergang wünscht.

Möglicherweise bin ich daher besonders motiviert, erfahren zu wollen, wieso der Kummerbund des Frankfurter Verlagshauses offenbar so sehr drückt, dass es mich ohne Rücksprache öffentlich bloßzustellen und meine Position als nicht diskursfähig abzuwerten versucht. Es wird mir zunächst ohne Not ein Interessenkonflikt angedichtet, dann Böswilligkeit unterstellt und schließlich vorsätzliche Lüge und Heuchelei vorgeworfen.

Irgendwann nimmt man so etwas vielleicht sogar persönlich und staunt zugleich, wie amateurhaft hier ein angesehner Verlag ein öffentliches Medium benutzt und sich zugleich noch ein paar Namen herausschleudert, die einzig Distinktion in einer Weise aufbauen kann, wie man es eigentlich nur aus vergangenen Tagen vom Kleinbürgerbücherbord kennt. Für den öffentlichen Auftritt eines Verlags wie Stroemfeld ist das aus meinem Verständnis heraus schon geradezu tragisch und auch der Rest des Kommunikationsmanagements in diesem Fall überraschend plump.

Da den zugleich Trolligkeiten des Twitter-Verantwortlichen satt und zugleich gewillt, zu keiner weiteren Eskalation beizutragen, entschloss ich mich am Freitagabend per E-Mail höflich darauf hinzuweisen, dass mir das Ganze etwas unwürdig erscheint. Darüber hat man in der Holzhausenstraße offenbar herzlich gelacht. Und es folgendermaßen kommentiert:

Die Botschaft der Twitterkommunikation des Stroemfeld Verlags: Du lügst. Deine Stimme zählt nicht. So reden im Normalfall Leute, die ganz viel von dem durchschauen, worüber man nicht reden darf.

Wer „faseln“ sagt, meint leider „Halt das Maul!“

Meinen Brief an den Verlag veröffentliche ich der Vollständigkeit halber nachstehend mit einigermaßen Fassungslosigkeit darüber, mit welcher Arroganz ein durchaus angesehener Verlag seinen offensichtlichen Hass auf eine Welt, die ganz und gar nichts mit seiner zu tun hat, durch Twitter hinaus ventiliert. Das nun wirklich wiederholte Angebots eines Dialogs, dessen Zweck andere Verleger problemlos verstehen, wird von wem auch immer mit Zugangsrechten zum @stroemfeld-Twitter mit einer trüben Selbstüberhöhung abgekanzelt, die, so muss man es leider sagen, unter allem Niveau ist. So streut man Gift in die Debatte und disqualifiziert sich im Prinzip selbst. Aber den Köder schlucke ich natürlich nicht. Ich werde auch weiter selbst in den dadaistischsten Verlautbarungen aus Heidelberg und Frankfurt kein zynisches Kalkül sondern höchstens in der Argumentation sehen und höchst wohlwollend schauen, ob sich etwas zur Sache entdecken lässt.

Dennoch bleibt unverständlich, warum sich der Verlag derart grotesk entblösst. Die Siggenthese #4

Der Streit um Open Access ist kein Streit um technische Formate, sondern um Status und verschwindende Disziplinengrenzen. #Siggenthesen #4

könnte einen Erklärung andeuten. Aber genauer wird man die Ängste der Stroemfelds und vielleicht noch einiger anderer erst verstehen, wenn sich deren Vertreter dazu herablassen, etwas Substantielles zur Debatte beizutragen. Der Kommentarbereich dieses Weblogs steht dafür gern zur Verfügung.

Dokumentation der E-Mail an KD Wolff und Rudi Deuble vom 04. November 2016

Sehr geehrter Herr Wolff, sehr geehrter Herr Deuble,

ich schreibe Ihnen kurz, weil ich Ihre Arbeit seit langem mit großem Respekt und hin und wieder auch per Erwerb des einen oder anderen Titels aus Ihrem Programm verfolge. Gerade deshalb ist es mir wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass es auf Außenstehende nicht sonderlich souverän wirkt, wenn der offizielle Twitter-Account des Verlages und der private Account Ihres Lektors gleichermaßen öffentlich über eine Privatperson, also mich, verbreiten, dass sie ein Lügner und ein Heuchler sei, vgl. https://twitter.com/Stroemfeld/status/794482789747949569

Twitter ist ein offenes und informelleres Medium und eine seiner großen Stärken liegt in der schnellen und ungezwungenen Möglichkeit zur Diskussion. Ich nehme das gern an. Die Grenze verläuft wenigstens aus meiner Sicht dort, wo es beleidigend wird und eine versuchte Rufschädigung naheliegt. Das Problem ist, dass Sie, in dem diese Aussagen über den Verlagsnamen getätigt werden, vor allem auch Ihre Marke einer Beschädigung aussetzen. Ihr Verlag begibt sich mit der pauschalen Unterstellung, jemand der seine Meinung erläutert, die hier und da von Ihrer Position abweichen mag, würde lügen, in ein Umfeld, in dem Sie sich ganz bestimmt nicht wiederfinden wollen. Das kann also nicht in Ihrem Interesse sein und in meinem ist es auch nicht.

Ich versichere Ihnen, dass mein Interesse an einem Dialog über mögliche Auswirkungen des Einflusses digitaler Technologien auf die Wissenschaft und das wissenschaftliche Publizieren für das Verlagswesen in Deutschland aufrichtig ist. Mein an verschiedenen Stellen geäußertes Gesprächsangebot gilt nach wie vor. Sie müssen es nicht annehmen. Ich möchte Sie aber in jedem Fall bitten, von weiteren abqualifizierenden Bemerkungen zu meiner Person in Zusammenhang mit meinen Positionen in diesem Diskurs abzusehen. Vielleicht mögen Sie das auch an Herrn Losse ausrichten.

Mit herzlichen Grüßen aus Berlin,

Ben Kaden

(Berlin, 07.11.2016)

leave a comment