Ein Plädoyer für mehr Gerechtigkeit durch öffentliche Informationsinfrastrukturen

Zu: Safiya Umoja Noble (2018). Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism. – New York : New York University Press, 2018

Karsten Schuldt

Technologie ist nicht neutral. Ist das neu?

Technologie und Algorithmen sind nicht neutral und auch nicht einfach reine Widerspiegelungen gesellschaftlicher Verhältnisse. Was an Technologie entwickelt wird und was nicht; was als Problem definiert wird, welches Problem technisch – oder halt auf der Ebene von Software durch Algorithmen – zu lösen wäre und was nicht; was überhaupt als Problem wahrgenommen wird; auf welche Kritik von wem Rücksicht genommen wird und welche Kritik von wem ignoriert wird – all das ist gesellschaftlich. Und es wirkt dann, wenn es in Technologie umgesetzt ist, verstärkend auf die Gesellschaft zurück. Es entwickelt sich nicht in einem luftleeren Raum, in welchem nur Innovation und Genie zählen, sondern entlang von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Diskursen. Ist das eine überraschende Aussage?

Das hier zu besprechende Buch von Safiya Umoja Noble thematisiert diesen Fakt in einer Weise, als sei er neu. Es gäbe in der Gesellschaft die Vorstellung, dass Technologie (in diesem Fall Suchmaschine-Technologie) neutral und fair wäre. Die Autorin berichtet, dass Ihre Studierenden (an der University of California) dies in ihrem Unterricht zum ersten und einzigen Mal in ihrem Studium hörten. Einen ähnlichen Eindruck vermittelt sie auch in ihren Vorträgen zum Thema (zum Beispiel auf der letzten re:publica 2018). Wenn dem so ist, ist es wohl wichtig, dass es diese Buch gibt. Es sind aber auch keine überraschenden Aussagen. Vielleicht sind dem Rezensenten einfach die beiden Wissenschaftsfelder, auf die sich die Autorin bezieht – Gender Studies und Library and Information Science – selber zu sehr bekannt, aber ihm schien, dass das Buch eher Bekanntes konkretisiert, als neues benennt.

Beispiele für Bias

Überzeugt dann aber diese Konkretisierung? Schon. Noble fokussiert auf Google beziehungsweise Alphabet, da dies einfach die grösste Firma im Bereich Suchtechnologien ist und die Ergebnisse dieser Technologie direkte Auswirkungen in der Gesellschaft haben. Sie zeigt, dass es offensichtliche Vorurteile gibt, die sich in den Suchergebnissen von Google widerspiegeln und damit auch in den Algorithmen der Maschine. Das prominent im Buch mehrfach thematisierte Beispiel ist eindrücklich: Die Autorin wollte 2011 mit ihren Nichten Quality-Time verbringen, suchte deshalb mit dem Schlagwort „black girls” nach Dingen, die diese interessieren könnten, fand aber fast nur Pornographie (und eine Pop-Band mit diesem Namen). Dies liess sich auf andere Gruppen und Themen ausweiten: „latina girls” lieferte ebenso vor allem Pornographie, aber nicht „asian girls” oder „white girls”; „three black teenagers” lieferte Polizeiphotos, „three white teenagers” Bilder von Gruppen von Jugendlichen, „unprofessional hairstyles for work” lieferte nur Bilder von Afroamerikanerinnen, „professional” nur von weissen Frauen. Es ist leicht ersichtlich, dass rassistische (und, in anderen Beispielen, sexistische) Denkstrukturen sich in diesen Ergebnissen spiegelten, nicht die Realität.

Noble problematisiert nun in ihrem Buch die Vorstellung, dies seien rein technische Probleme. Diese Position wird, wie sie zeigt, von Google beziehungsweise Alphabet eingenommen. Nicht einmal als Ausrede, sondern als Ideologie. Regelmässig verweist Google darauf, dass die Ergebnisse ihrer Maschine nicht einfach zu kontrollieren seien, sondern sich aus den Suchen in Google und den verwendeten Algorithmen ergeben würden. Gleichzeitig finden sich dann immer doch Lösungen, einige krude (so fand man nach einer gewissen Zeit unter „three white teenagers” dann auch Polizeiphotos), einige wirksamer (so findet sich heute unter „black girls” oder „latina girls” keine Pornographie mehr, ausser es wird explizit nach ihr gesucht). Für Noble ist aber klar, dass dies eine falsche Vorstellung davon ist, wie Technologie funktioniert. Welche Probleme schnell angegangen würden und welche nicht oder nur sehr langsam, hätte zum Beispiel auch mit der recht männlichen, weissen und asian-american Belegschaft von Google zu tun, auch mit der Vorstellung, dass diese Belegschaft sich meritokratisch gefunden hätte (also weil sie alle besser seien als andere). Gleichzeitig sei es aber auch ein Problem, dass die Öffentlichkeit Google mit einer fairen und interesselosen Infrastruktur gleichsetzen würde: Google sei eine Werbeplattform, die Suchen und Ergebnisse, die Technologie und Infrastruktur sei davon bestimmt. Die Öffentlichkeit – und dabei meint sie nicht nur einzelne Personen, sondern auch die Politik, Wissenschaft, Verwaltung – sähe in Google aber eine Infrastruktur, die grundsätzlich fair sei. (Dies sei nicht nur auf Google, sondern auch auf den ganzen Diskurs von Big Data zu beziehen.)

Suchergebnisse haben Konsequenzen

Weiterhin zeigt Noble, dass das alles nicht egal ist. Was gefunden wird, wenn gesucht wird, hat Einfluss auf die Wahrnehmung von Gruppen (oder auch, dass Menschen überhaupt als bestimmte Gruppen wahrgenommen werden), auf die Selbstwahrnehmung von Gruppen und von Individuen. Beispiel: Wenn „black girls” oder „latina girls” als Repräsentation ihrer selbst vor allem Pornographie finden, während andere Mädchen vor allem Angebote zur Freizeitgestaltung finden. Die Autorin zeigt dies auch noch am Beispiel von Dylann Roof, dem white nationalist welcher 2015 in Charleston neun Menschen (weil sie schwarz waren) erschoss und in seinem „Manifest” angab, dass sein Weg in die Radikalisierung mit einer Suche auf Google begann. Auch dessen Identität wurde dadurch geprägt, was zu finden war – white nationalist websites – und was nicht zu finden war – reale Informationen über Kriminalitätsraten oder Darstellungen, was an den Diskursen auf den white nationalist websites falsch war.

Das ist alles richtig. Es ist auch wichtig, dass es gesagt wird. Die Frage ist nur, ob es neu ist.

Für eine öffentliche Suchmaschineninfrastruktur

Neu ist aber wohl der Lösungsvorschlag von Noble. Sie zeigt, dass es zwar wichtig ist, solche Beispiele aufzunehmen und zu skandalisieren, dass es aber nicht darum geht, von Google zu fordern, dieses oder jenes abzustellen. Dies spielt in den Diskurs von Google selbst hinein, dass es sich nur um technische Probleme handeln würde. (Was nicht heisst, dass es falsch wäre, an den Ergebnissen etwas zu ändern.) Wichtig wäre, zu thematisieren, was hier passiert und warum. Nobel verweist darauf, dass es in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft eine Tradition der Kritik von Kategorisierungen und Systemen der Wissenschaftsorganisation gäbe, insbesondere der DDC. An diese könne und müsse angeschlossen werden, wenn es um Suchmaschinentechnologien geht. Allerdings: eine Voraussetzung dieser Kritik sei, dass transparent ist, welche Kategoriesysteme in Bibliotheken verwendet werden – in die DDC kann man hineinschauen, aber in die Algorithmen von Google nicht (weil es eine Werbeplattform ist).

Die Lösung liegt für Noble darin, zu verstehen, welche Effekte Google auf die Gesellschaft hat und aus dieser Erkenntnis nicht etwa zu folgern, dass die Suche im Internet das Problem wäre, sondern die Struktur und Ideologie von Google. (Und anderen Firmen, aber der Fokus liegt bei Google.) Nicht ein „besseres Google”, sondern eine öffentlich finanzierte und getragene Suchmaschineninfrastruktur wäre zu fordern. Angelehnt ist diese Vorstellung erkennbar an Bibliotheken. (Für Europa klingt diese Forderung nicht so weit hergeholt. Die Europeana könnte – bei entsprechender Finanzierung – diese Infrastruktur mit aufbauen.) Nur dann sei es möglich auch zu wissen, was wieso und wie gesucht und gefunden wird; welche Probleme als solche definiert würden und welche nicht. Dies wäre politisch, aber darum geht es Noble ja: Die Vorstellung, ein Suchalgorithmus können neutral und damit unpolitisch sein, ist falsch. Damit muss man umgehen. Dadurch, dass eine solche Infrastruktur öffentlich würde, würde sie zum Beispiel nicht mehr an Werbeeinnahmen gebunden und es gäbe auch keinen Grund, die Algorithmen nicht öffentlich zu machen.1 Eine grosse Forderung, aber damit, dass Noble sie auf den Tisch legt, wird sie auch diskutierbar.

Kritik

Wie schon angedeutet, ist der Rezensent zwar vom Thema des Buches überzeugt, nicht aber davon, dass es inhaltlich etwas neues bieten würde. Wirklich neu ist nur der zuletzt genannte Vorschlag einer öffentlichen Suchmaschineninfrastruktur.2 Dieser Eindruck zieht sich auch durch das Buch selber. Die Hauptargumente und -aussagen finden sich praktisch in der Einleitung, später werden sie immer wieder neu aufgegriffen. Es wird eher in Kaskaden diskutiert (also immer wieder das, was schon gesagt wurde, aufgegriffen, ergänzt und dann in der nächsten Runde wieder aufgegriffen und so weiter), als das es einen roten Faden gäbe. Es scheint, dass dies in einem Universitätsseminar angemessen sein kann („Lernen durch Wiederholung”), für ein Buch scheint es weniger praktisch.

Zudem hat die Autorin die irritierende Angewohnheit, quasi alle Personen, von denen Studien oder anderes zitiert wird, mit Namen und Funktion, beispielsweise dem Institut bei dem sie arbeiten, vorzustellen, so als würde dies den Argumenten mehr Autorität verleihen – was aber nicht der Effekt ist.

Fazit

Wie gesagt scheint vieles von dem, was die Autorin darlegt, schon bekannt. Vielleicht nur in den kleinen Kreises der kritischen Bibliotheks- und Informationswissenschaft (aber dieses Blog erreicht vielleicht vor allem diesen Kreis). Es untermauert mehrfach das Wissen, dass Technologie und Algorithmen nicht neutral sind und dass sie, wenn unkritisiert, in einer rassistischen Gesellschaft vor allem die rassistischen Strukturen reproduzieren. (Noble argumentiert und sucht im Kontext der US-amerikanischen Gesellschaft, aber es ist ein leichtes, dies auf die deutsche, schweizerische, österreichische, liechtensteinische Gesellschaft und die Diskursstrukturen und Vorurteile hier zu übertragen.) Sie tut dies in zitierbaren und klaren Aussagen. Es gibt also keinen Grund, von diesem Buch abzuraten; aber es scheint doch an vielen Stellen zu lang.

Grundsätzlich in den Diskurs als potentielle Lösung aufzunehmen ist der Vorschlag, Suchmaschineninfrastrukturen, nach dem Vorbild von Bibliotheken, als öffentliche Infrastruktur einzufordern.

Fussnoten

1 Julien Mailand und Kevin Driscoll machen in ihrem in diesem Blog auch schon besprochenen Buch zum Minitel-System im Frankreich der 1980er-Jahre [Julien Mailland ; Kevin Driscoll (2017). Minitel: Welcome to the Internet (Platform Studies). Cambridge ; London: The MIT Press, 2017] ein ähnliches Argument: Ein Vorteil des staatlich organisierten Systems – gegenüber heutigen Plattformen wie Facebook, die einfach so Entscheidungen über Inhalte, die sie anzeigen oder nicht anzeigen treffen dürfen – sei gewesen, dass alle Entscheidungen darüber, was im System zugelassen wurde und was nicht, potentiell der öffentlichen Kontrolle (ergo: Beschwerden, Klagen, Einsichtsnahmen in Unterlagen) unterlag.

2 Hier stellt sich wirklich die Frage, wann und warum Bibliotheken aufgehört haben, über eine solche nachzudenken. Als noch Yahoo mit seinen Kategorien und Linksammlungen die Suche im Internet bestimmte, gab es solche Diskussionen und mit der Deutschen Internetbibliothek auch eine Infrastruktur, die dies versuchte. Nachdem einfache Suchen” zum bestimmenden Modus der Suche wurde, scheinen Bibliotheken aufgegeben zu haben. Heute ist wohl noch nicht mal bekannt, wie die Suchergebnisse in den Bibliothekskatalogen zustande kommen; auch das ist intransparent von den Anbietern der Katalogsoftware organisiert.

Die Klassifikation ist ein Machtverhältnis

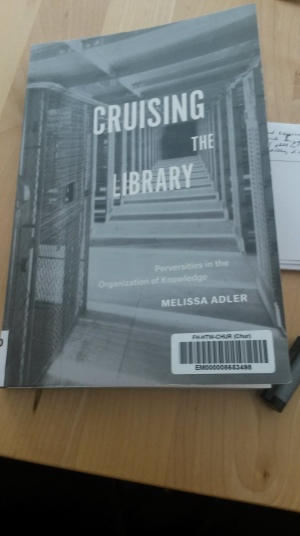

Zu: Adler, Melissa (2017). Cruising the Library: Perversities in the Organization of Knowledge. New York: Fordham University Press, 2017

von Karsten Schuldt

Although we might imagine the library as a kind of Utopia – an island, in a sense, that houses a great bounty of literature and knowledge to which access is granted to all members of society, the idea of a library as a perfect plan crumbles when we understand how access by subject is organized. (Adler 2017:XII)

I

Cruising the Library ist eine buchlange Reflexion über die Macht, die durch bibliothekarische Klassifikationen ausgeübt wird, diskutiert anhand des Beispiels der Library of Congress (LoC). Melissa Adler – selber Assistant Professor für Library and Information Science – nutzt dazu, wenig überraschend, feministische, post-strukturalistische und anti-rassistische Theorie, insbesondere Eve Kosofsky Sedgwick, Michel Foucault und Roderick A. Ferguson. All diese theoretischen Ansätze thematisieren in der einen oder anderen Weise die Gewalt und Einschränkungen, die Wissenssysteme produzieren, und versuchen gleichzeitig zu verstehen, wie man diesen entkommen oder gerade doch nicht entkommen kann.

Die Klassifikation der LoC wird von Adler als ein solches Wissenssystem par excellence verstanden, dass gleichzeitig durch die Aufstellung von Bücher die eigene Struktur sichtbar macht. Ein Beispiel, gleich vom Beginn des Buches, ist die Beobachtung, dass Medien zu Bi- und Homosexualität (HQ74-74.2, HQ75-76.8) neben solchen zu „Sexual Deviations“ (HQ71-72) – was heute vor allem Verbrechen wie Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch heisst, aber früher auch verpönte Sexualpraktiken wie Cunnilingus und Fellation beinhaltete – aufgestellt werden, obwohl dies inhaltlich nichts miteinander zu tun; aber im Denken früherer Zeiten schon. Und dies, da diese Klassifikation in zahllosen Bibliotheken als Aufstellungssystematik genutzt wird, auch tatsächlich so in räumlich in Regalen von Bibliothek umgesetzt wird. Hat das Auswirkungen, zum Beispiel darauf, wie Bi- und Homosexualität wahrgenommen wird oder welche Verbindungen gedanklich hergestellt werden? Adler bejaht dies. Neben diesen Verbindungen, die die Klassifikation impliziert, grenze die Klassifikation andere Themen und Diskussionen ab, stellt also andere Verbindungen gerade nicht her.

II

Ein Argument Adlers ist, dass die Klassifikation und gleichzeitig die USA als Staat entstanden, als im 19. Jahrhundert ein sehr spezifisches Wissenssystem vorherrschte, in welchem davon ausgegangen wurde, dass Wissen einmal und dann richtig zu erfassen und zu ordnen sei; dass also auch eine Systematik in der Lage sei, dass gesamte Wissen der Welt abzubilden. Dieses Denken war beherrscht vom Wunsch nach klaren Abgrenzungen, hierarchischen Ordnungen und gleichzeitig getragen von der Überzeugung, dass das Wissen nur so und nicht anders zu ordnen sei. Zu leisten war deshalb die Arbeit, die richtigen Abgrenzungen zu definieren. Nicht zufällig wurde in dieser Zeit auch neues Wissen – im Sinne von Wissen, dass Handlungen anleitete – produziert über die Geschlechtsidentitäten und Geschlechterverhältnisse (mit klarer Dichotomie), Sexualität (mit Abgrenzung von „richtigem“ und „falschem“ Sex, was – wie Foucault bemerkte – zu einem ständigen Diskurs über all die „Perversitäten“ führte, die eigentlich ausgegrenzt werden sollten) und dem modernen Rassismus (der die Einteilung von Menschen als wissenschaftlich und selbsterklärend verstand). Oder anders: Eine Zeit, die in ihre System Ordnung einschrieben, die gar nicht vorsahen, dass andere Ordnungen möglich seien. Die Klassifikation der LoC gilt Adler als – an sich sichtbare, historisch nachvollziehbare – Ordnung, die grundsätzlich weiter so funktioniert, auch wenn sie sich mit der Zeit verändert hat. (Dies auch im Gegensatz zu den geheim gehaltenen Wissensordnungen von Suchmaschinen oder Firmen, die mit Big Data arbeiten.)

Sie zeigt die Absurditäten, die eine solche Ordnung hervorbringt, mehrfach auf, zum Beispiel indem sie darstellt, wie weit das Werk von Sedgwick in der LoC verteilt wurde, obwohl Sedgwick gerade über die Verbindung vorgeblich unverbundener Themen schrieb. An anderen Beispielen zeigt sie auch die Gewalt auf, die durch Klassifikation stattfindet, beispielsweise wenn Bücher, die sich explizit gegen die Verwendung bestimmter Begriffe (oder Denkmuster) wenden, in der Klassifikation fast folgerichtig gemassregelt und genau unter diesen Begriffen eingeordnet werden. Nicht zuletzt zeigt sie, das „Normalität“ weiterhin in den LoC-Klassifikation eingeschrieben ist, wenn es in weiten Strecken nur für „abweichende Gruppen“ gesonderte Stellen in der Klassifikation gibt, aber nicht für den „Normalfall“ (was zumeist heisst Weiss und / oder heterosexuell und / oder cis).

Das besprochene Buch in einem Sehnsuchtsort, dessen Existenz und Funktionieren auch nur auf der Basis von sozialen Ordnungen und absurden Begierden zu erklären ist: Einem Wiener Caféhaus.

III

Die Autorin untersucht und beschreibt diese Ordnungen und die Machtbeziehungen, die sich durch diese ausdrücken, immer wieder mit Verweisen auf die oben genannten Theorien. Gleichzeitig schlägt sie andere Formen des Navigierens durch die Klassifikation und Sammlung der LoC vor, die sie – im Anschluss an Sedgwick – als „perverse reading“ beschreibt: ein suchendes, Ordnungen missachtendes und gleichzeitig immer wieder neue Ordnungen – indem Sammlungen und Verbindungen, und wenn gedanklich, hergestellt werden – generierendes Suchen und Sich-treiben-lassen. Die Verweise auf Sexualität (perverse reading, Treiben-lassen als dem Folgen von Begierden und unbewussten Wünschen, der Titel des Buches „“Crusing in the Library“, der auf das Crusing als Teil der schwulen Kultur verweist und so weiter) sind nicht zufällig. Vielmehr ist es der Anschluss an Foucault, der – wie oben gesagt – festhielt, dass das ständige Abgrenzen der „richtigen Sexualität“ gerade im 19. Jahrhundert, in dem angeblich so wenig über Sexualität gesprochen worden sei, gerade doch ein ständiges Reden über diese hervorbrachte. So, wie sich im 19. Jahrhundert ständig Gedanken über alle möglichen Formen von „Perversität“ gemacht wurde und sie überall gesehen wurden, ermöglicht nach Adler gerade das Suchen nach „Perversitäten“ im Bestand das Aufzeigen der Grenzen von Klassifikationen:

Perhaps unsurprisingly, where we locate ‚perverse‘ subject, we find that that the classification fails to capture them., The concept of perversion pushes these systems to their limits, dismantling and opening them up to more just ways of organizing and finding knowledge in the library. By problematizing the systems and exposing their failings, the hope is that we find possibilities for creating new ways of facilitating queer and perverse readings. (Adler 2017:3)

Und das tut sie, in gewisser Weise, das gesamte Buch über (beschränkt auf die gedruckten Bestände). Sie postuliert, dass es notwendig sei, sich der Suchrichtung durch das System auf eine/n „User“ – der oder die dazu erzogen würde, genau das zu wollen, was das System bietet – zu verweigern, um zu einer besseren Klassifikation zu gelangen; besser nicht im Sinne von genauer, sondern von offener und verantwortungsvoller gegenüber der Realitäten.

In einem gesonderten Kapitel zeigt Adler anhand der Geschichte der „Delta-Collection“, die irgendwann zwischen 1880 und 1920 angelegt und bis 1964 geführt wurde und all die Werke verschliessen, quasi unsichtbar machen sollte, die als pervers galten, dass die Bibliothek eben nicht, wie sie gerne behauptet, eine „neutrale Einrichtung“ ist. Sie war eine Einrichtung, die einerseits eine aufklärerische Funktion haben wollte, doch gerade beim Thema Sexualität (aber nicht nur, ein weiteres Kapitel beschreibt den inhärenten Rassismus der Klassifikation) versuchte, aktiv Medien zu verstecken. Das erinnert, wieder nicht zufällig, an Freud aber auch an die Analyse der Aufklärung und ihrer Mythen durch Adorno und Horkheimer.

Und trotz all dieser Kritik hat Adler ein positives Verhältnis zur Bibliothek, ein Erstaunen vor all der Arbeit, die in das Ordnen des Wissens gesteckt wurde und vor der Widerstandsfähigkeit der Klassifikation. Sie nennt es – zum Grundton des Buches passend – ein sadomasochistisches Verhältnis, führt am Schluss Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ ein, um dieses zu beschreiben.

IV

Das Thema des Buches ist nicht neu, viele Beobachtungen scheinen schon anderswo beschreiben worden zu sein. Allerdings nicht unbedingt in Buchlänge. Positiv ist der Versuch, die Wirkung der Klassifikation und der Arbeit mit ihr nicht einfach zu skandalisieren oder in Ehrfurcht vor ihr zu erstarren, sondern sie mit Hilfe verschiedener theoretischer Zugänge zu beschreiben. Teilweise kehrt die Autorin auf die immer wieder gleichen Feststellungen zurück, aber es ist immer wieder nachvollziehbar, wieso. Der Zugang über „Perversitäten“ scheint vielleicht gewollt, ist es aber nicht, wenn man der Grundthese folgt, dass die LoC und ihre Ordnung eng mit der Staatswerdung der USA und der Moderne mit ihren spezifischen Geschlechterverhältnissen, Angst vor falscher Sexualität und modernem Rassismus verbunden sind. Unter dieser Vorannahme ist die Nutzung der oben genannten theoretischen Zugänge nur sinnvoll und von diesen ausgehend die Beschäftigung mit den in der Moderne wuchernden Diskursen über Grenzen und „perversen Überschreitungen“.

Das Buch ist auch ein Versuch, klarzustellen, wieso die Tätigkeit der Katalogisierung – also die konkrete Arbeit der Bibliothek – nicht als neutral oder wertfrei verstanden werden kann, sondern nur als eine von moralischem und politischem Gewicht. Es ist ein Machtverhältnis, bei denen die Bibliothek einen erstaunlich starken Einfluss darauf hat, was wie wahrgenommen und in ein Verhältnis gesetzt wird. (Ein Einfluss, dem man nur entkommen kann, wenn man sich explizit den Regeln der Klassifikation zu entziehen versucht.)

Zu erwarten wären aber zwei Themen, die nicht angegangen werden. Zum einen wäre zu diskutieren, ob nicht RDA mit seinen Beziehungen und der grösseren Verantwortung der Katalogisierenden das Potential hätte, zumindest einige der Probleme, die Adler aufzeigt, anzugehen. Zum anderen wäre es sinnvoll gewesen, nach anderen Formen der Klassifikation zu fragen, die möglich wären, um – wie die LoC-Klassifikation – Wissen zu ordnen und damit auch zugänglich zu machen, aber gleichzeitig nicht die starren – oder zumindest nicht diese – Abgrenzungen voraussetzte. Zu denken wäre an die Brian Deer Classification, aber auch an utopische Entwürfe.

V

Letztlich aber ist das Buch, in Zeiten, in welchen die bibliothekarische Literatur so oft ohne jede Form wissenschaftlicher Theoriebildung aber auch oft ohne Leidenschaft und Trieb auszukommen scheint, ein Lichtblick. Es ist ein Buch zum Mitdenken. Nötig ist der Wunsch, verstehen zu wollen, wie Wissensordnung funktioniert, ohne gleich nach einer praktischen Anwendung zu fragen. Es ist – hier ist beim Thema des Buches zu bleiben – zuvörderst eine Arbeit, die mit einem perversen – diesmal: nicht sofort produktiven – Verlangen gelesen werden muss. So, wie Sexualität, die nicht gleich oder nur auf Fortpflanzung zielt, sondern auf Begierde und unbewusste Wünsche. Pleasure reading für Theorie- und Bibliotheksinteressierte.

leave a comment