Berlin – Ecke Queen Street. Eine Ansichtskarte.

Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)

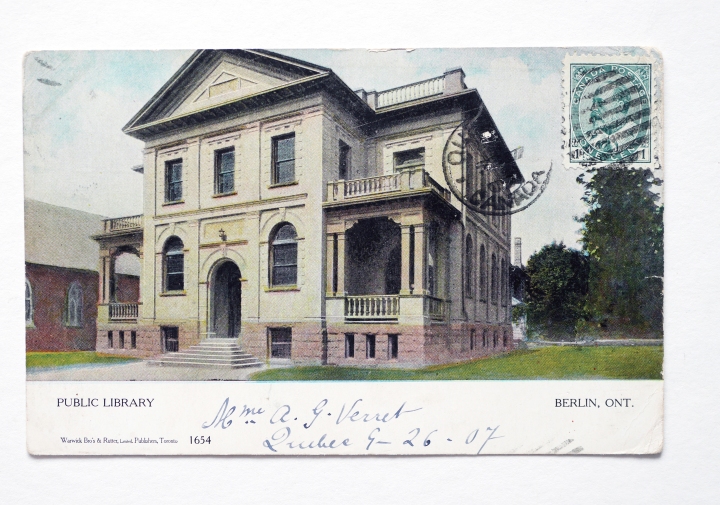

Eine kleine überraschende Ergänzung unserer im LIBREAS.Tumblr – viel zu wenig – gepflegten Serie Berliner Bibliotheken fand sich unlängst in einem Ordner mit älteren Ansichtskarten und das ist naturgemäß zu schön, um nicht auch hier verzeichnet zu werden. Wie bei solchen Fundstücken üblich, sind die Wege, die sie über die Jahre – in diesem Fall immerhin schmale 111 davon – nahm, kaum rekonstruierbar. Ausgenommen von dieser Einsicht ist die erste Etappe, da es zum postalischen Gebrauch gehört, in solche Kommunikationsträger auch entsprechende Metadaten einzuschreiben – also Adresse, Datierung und Poststempel. Dadurch wird es uns möglich, sie auch heute noch eine Lektüre zu unterziehen, die freilich verwaschen bleiben muss. Denn zahlreiche Rahmenangaben für die Analysekette Wer-was-wann-wie-wo-warum? sind nicht ermittelbar und werden es mutmaßlich nie mehr sein.

Was wir unschwer sehen: Eine Madame Verret aus Quebec – und zwar Quebec City bzw. besser noch Ville de Québec entschied sich, diese Karte aus dem Sortiment des so jungen wie nach einem Brand mit Totalverlust im Jahr 1904 gebeutelten Druckhauses Warwick Brothers & Rutter, Ltd. aus Toronto zu nutzen, um einem Jules Bellard zu schreiben, in die Kleinstadt Argentan (Orne), das Textilhistoriker*innen möglicherweise wegen seiner Spitze bekannt ist, dem so genannten Dentelle-d’Argentan-Muster, kräftig, floral, robust, ein Favorit von Louis XV und danach bald weitgehend vergessen, außer in Argentan natürlich, wo heute im Museum ausführlich an diese ruhmreiche Facette der Stadtgeschichte erinnert wird.

Nach Argentan also reiste die Karte, in die Hausnummer 4 der rue [de la] Chaussee, in der sich heute ein Fachgeschäft für Mobiltelefonie befindet, nur indirekt ein Gruß und mit dem ausdrücklichen Zweck offenbar der Übermittlung der Postanschrift von Madame Verret an diesen Jules. Wer Madame Verret schreiben wollte, der schrieb an die 172 rue Richelieu in Quebec Can., vermutlich angesichts der Lage im Quartier Faubourg Saint-Jean bereits zu dieser Zeit keine schlechte Adresse und heute Standort eines wuchtigen Appartementhauses jüngeren Baujahrs und damit für die Rekonstruktion der sozio-postalischen Spuren eine Sackgasse namens Tandem – Condos sur Cor.

Der Bezug von Madame Verret zur Carnegie gestifteten öffentlichen Bibliothek in Berlin, Ontario bleibt dagegen wie heute die Rue Richelieu 172 weitgehend im Schatten und möglicherweise ist in diesem auch gar nicht übermäßig viel zu entdecken. Es könnte auch schlicht eine Motivwahl aus Zeitgeist gewesen sein. Die Bibliothek in Berlin war nämlich ein Schmuckstück ihrer Zeit, noch sehr jung – im Januar 1904 als eine von elf ihrer Art in der Region eröffnet – und besonders üppig mit Mitteln in Höhe von 24.500 $ durch eben die Carnegie Foundation gefördert.

Interessanterweise stellte man aber 1907 fest, dass der Bau für den Bibliotheksbetrieb wenig optimal war. Sie schien schnell zu klein für eine aufstrebende Kommune mit 10.000, bald 15.000 Einwohnern. Und war vor allem zu feucht, so dass der Keller nicht für Bibliothekszwecke nutzbar war. Es blieb offenbar aus gutem Grund der erste und der letzte Bibliotheksbau des in Mannheim, Warterloo County geborenen Architekten Charles Knechtel (1869-1951), der glücklicherweise den Abriss des Gebäudes im Jahr 1963 nicht mehr erleben musste, wohl aber die Schmach einer Art Rettungsumbaus. James Bertram, Privatsekretär von Andrew Carnegie, äußerte sich in einem Brief an den Ontario Inspector of Public Libraries, Walter R. Nursey, später, als Charles Knechtel längst mit der Planung von Schulen, Kirchen und Fabriken anderswo befasst war, mit einer bemerkenswert brutale Einschätzung zum Gebäude:

“[T]he Berlin bilding [sic] is one of the most short sighted planned bildings of which I have ever seen the plans. It is cut in small areas and the balcony feature could only have been introduced under the belief that money was no object as it is absolutely unnecessary and entails expenditure of money without any return whatever.” (zitiert nach Beckman, Landmead, Black, 1984, S. 52)

Nachvollziehbar frustriert mit den Vorgängen in Berlin blockte James Bertram eine ganze Weile resolut alle Anfragen des Berlin Library Boards nach weiteren Zuschüssen für eine Neugestaltung und Erweiterung des Gebäudes ab, bis er dann schließlich doch durch die regelmäßigen Anfragen von W.H. Breithaupt, Vorsitzender des Library Board Building Committee, erweicht genug war, um nochmals 12.900 $ bereitzustellen, möglicherweise besonders motiviert durch die Tatsache, dass auch die Stadt Berlin eine erhebliche Summe beisteuerte. Im Februar 1916 wurde, verzögert auch in diesem Berlin durch den Ersten Weltkrieg, die umgebaute und erheblich erweiterte Bibliothek, jetzt mit einer Kinderbibliothek und trockenem Keller, wieder eröffnet. Auch James Bertram zeigte sich nun zufrieden. Im gleichen Jahr, auch eine Folge des Ersten Weltkriegs, benannte man Berlin in Kitchener um, als Würdigung des gerade vor den Orkney Inseln mit 736 weiteren Menschen mit der HMS Hampshire nach deutschem Minenschlag ertrunkenen britischen Feldmarschalls Lord Horatio Kitchener, der unter anderem für die Strategie der “verbrannten Erde” und das Konzept der Konzentrationslager berühmt geworden war. Parallel wurde übrigens in Australien das Gebäckstück namens “Berliner”, das wir in Berlin Pfannkuchen nennen, in Kitchener Bun umgetauft und zum Beispiel auch die Siedlung Friedensthal, South Australia in Black Hill, alles kurios und zugleich eine Erinnerung daran, wie sehr zeitpolitische Symbolentscheidungen auch in der Vergangenheit häufig grotesk und furchtbar waren.

Die nun Kitchener Public Library erfüllte jedenfalls ihren Zweck bis in die 1960er Jahre. Mittlerweile war die Bevölkerung der Stadt auf über 70.000 angewachsen und entsprechend willkommen war der ganz in der Nähe von Kitcheners wichtigsten Architekten dieser Jahre, nämlich Carl Rieder, entworfene flache und sehr moderne Neubau der Main Library an der Queen Street, der im Mai 1962 eröffnet wurde. Für die Kunst am Bau beauftragte man den Maler Jack Bechtel mit einem Wandbild, das zu seiner vielleicht bekanntesten Arbeit werden sollte. Die fast vier mal zehn Meter große in erdigen Tönen gestaltete Darstellung für den Lesesaal zeigt, zum Lichte empor, das Streben des Menschen nach Wissen, heißt passend auch “Enlightenment” und entstand 1963 in der bereits eröffneten Bibliothek und zwar etappenweise in den Nachtstunden.

Den Knechtel-Bau, der wahrscheinlich nie so genannt wurde, ebnete man kurz darauf ein und irgendwann später erwuchs an seiner Stelle ein brutalistische Züge tragendes Gebäude namens The Commerce House Office Tower. Die Berliner Bibliothek blieb die einzige der elf Carnegie-Bibliotheken in der Region Waterloo, die abgerissen wurde. Allerdings verschwand im benachbarten Guelph 1964/65 ein auf den ersten Fassadenblick noch deutlich eindrucksvollerer Carnegie-Bibliotheksbau (von William Frye Colwill).

Mittlerweile verschob sich erwartungsgemäß der Blick auf das bibiotheksarchitektonische Erbe des Andrew Carnegie soweit, dass so gut wie verbliebenen Häuser im Focus des Denkmalschutzes stehen. Für Berlin-Kitchener kommt das zu spät. Aber da Madame Verret sich im September 1907 entschied, ihre Adresse auf eine Bibliotheksansichtskarte von Warwick Bros & Rutter zu schreiben, deren Programm allein die Public Library von Berlin mindestens vier Mal aufwies, und möglicherweise sogar unterfrankiert ins Vorkriegseuropa zu schicken (eine portohistorische Prüfung steht noch an) bleibt sie uns als Berlin Public Library zumindest per Bildzeugnis erhalten.

(Berlin, 18.11.2018)

Literatur

Beckman, Margaret; Landmead, Stephen; Black, John: The Best Gift: A Record of the Carnegie Libraries in Ontario. Toronto, London: Durndurn Press, 1984

Eine Fleissarbeit zur Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec

von Karsten Schuldt

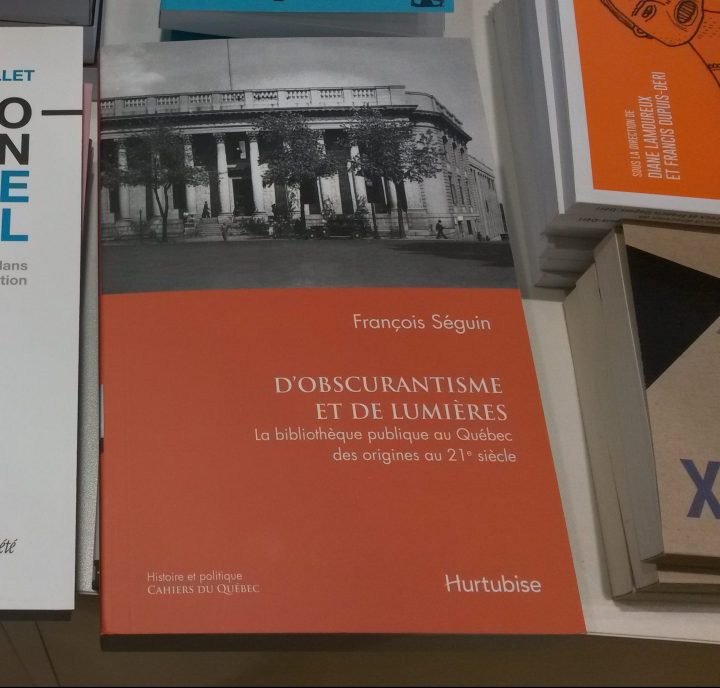

Zu: Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016

Das hier besprochene Buch sieht nach einem arbeitsreichen Kraftakt aus: Auf etwas weniger als 600 Seiten (plus Anhänge) wird die Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec, Kanada, dargestellt. Diese Geschichte, beginnend im frühen 17. Jahrhundert, geht eigentlich nur bis in die 1990er und nicht, wie im Titel angekündigt ins 21. Jahrhundert. Aber auch das alleine war gewiss eine immense Fleissarbeit, die in den zahllosen Zitaten und Angaben aus den entlegensten Quellen, die im Buch angeführt sind, sichtbar wird. Dennoch ist am Buch einiges an grundsätzlicher Kritik zu leisten. Am Ende ist es Bibliotheksgeschichte, wie sie besser nicht mehr sein sollte.

Eine impressive Sammlung

Zuvor zu den positiven Seiten. Das Buch ist umfangreich, ohne jede Frage. Es geht grundsätzlich chronologisch vor und bindet die Geschichte der Öffentlichen Bibliothek eng an die Geschichte der Kolonie und späteren Provinz Québec (anfänglich Nouvelle-France), auch wenn diese allgemeinere Geschichte nur dann angesprochen wird, wenn es unbedingt notwendig scheint. Ansonsten wird sie vorausgesetzt.

Das Buch schreibt die Geschichte anhand unterschiedlicher Bibliothekstypen, beginnend mit frühen Privatbibliotheken, Subskriptions-Bibliotheken (bibliothèques publiques de souscription) und kommerziellen Leihbibliotheken, Lesesälen etc. (bibliothèques commerciales de prêt, cabines de lecture) über Bibliotheken von Ausbildungseinrichtungen (mit und ohne politischen Anspruch), Public libraries nach US-amerikanischem Vorbild (erst als private Gründungen, dann die Übernahme durch Gemeinden) und aktuellere Entwicklungen hin zu Öffentlichen Bibliotheken als allgemein zugängliche, öffentliche getragene Einrichtungen. Die Masse des versammelten Materials und auch der Publikationsort in den „Cahiers du Quèbec“ vermitteln den Eindruck, dass hier die definitive Sammlung und Interpretation dieser Geschichte vorgelegt würde.

Dass ist alles beeindruckend, insbesondere in seinem Detailreichtum und der tiefen Gliederung. Der Autor – in der Bibliothekswissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis in Québec tätig – kennt seine Materie. In dem gesamten Material finden sich, selbstverständlich, zahllose Bonmots und interessanten Anmerkungen.

Nicht zuletzt – das als persönliche Nebenbemerkung –, ist das Buch als kanadisches in einem erfreulich eingängigem Französisch geschrieben, weniger umwunden und poetisierend, als es in den Texten aus Frankreich oft der Fall ist.

Kritik: Eine teleologische Geschichtsschreibung der White Settler Society

Geschichtsschreibung ist immer auch die Anordnung von Ereignissen, Daten etc. und die Auswahl davon, was dargestellt und aufgezeigt beziehungsweise gerade nicht dargestellt werden soll. Gute Geschichtsschreibung zählt dabei nicht nur Ereignisse auf, sondern bietet Struktur und zeigt gleichzeitig, wie und wo sich Geschichte auch anders hätte entwickeln können. Die Offenheit der Geschichte bleibt in ihr bestehen; es wird auch vermittelt, dass Menschen in der Lage sind, Geschichte zu bestimmen und zu machen.

Eine „vorherbestimmte“ Entwicklung

Schlechte Geschichtsschreibung tut dies nicht, sie kann an vielen Punkten scheitern. Séguin scheitert daran, die Geschichte der Bibliothek in Québec als immer offene Entwicklung zu zeigen. Vielmehr geht er offensichtlich davon, dass die Öffentliche Bibliothek als allgemein zugängliche, von den Gemeinden getragene Einrichtung in der Ausprägung, wie sie heute in Québec zu finden sind, quasi das Ziel aller Entwicklung im Bibliotheksbereich sei, seit Anbeginn seiner Geschichte. Dieses Ziel sei quasi schon immer (seit dem 17. Jahrhundert) im Kern angelegt gewesen und hätte sich mit der Zeit einfach immer mehr konkretisiert. Alle vorhergehenden Formen von Bibliotheken, alle Diskussionen, alle Projekte, seien nur Vorformen, die sich quasi immer mehr zur heutigen Bibliothek entwickeln mussten, also zum Beispiel immer offener wurden. So ist das Buch strukturiert, so sind die Beispiele ausgesucht und dargestellt, so sind sie angeordnet. Es ist, um das Fremdwort zu benutzten, eine teleologische, also auf ein Ziel hin ausgerichtete, Geschichte.

Das ist, kurz gesagt, keine gute Geschichtsschreibung. Sie negiert den Gehalt älterer Diskussionen und Entwicklungen. Sie tut so, als hätte die Protagonistinnen und Protagonisten eigentlich – unbewusst – gar keine andere Wahl gehabt, als auf dieses eine Ziel (die heutige Öffentliche Bibliothek) hinzuarbeiten. So, als wenn Menschen eben doch keine richtigen Entscheidungen treffen, sondern nur dem Weltgeist folgen könnten. Deshalb übergeht das Buch auch sehr viele Fragen.

Ein Beispiel nur: Die kommerziellen Leihbibliotheken (also Unternehmen, bei denen man für eine Gebühr pro Jahr, Monat oder Ausleihe Bücher ausleihen konnte, und die – als Unternehmen – selbstverständlich auch kommerzielle Interessen verfolgten), die es sehr früh gab, die aber auch wieder eingingen, waren viel offener als spätere Bibliotheken: Wer zahlte konnte ausleihen. Punkt. Sicherlich konnte nicht jede und jeder zahlen, aber wie Alberto Martino (1990) für den deutschsprachigen Raum zeigte, waren sie für die Verbreitung des Lesens als normale Aktivität durchschnittlicher Menschen extrem wichtig. Warum also wird diese Bibliotheksform zwar erwähnt, aber im Gegensatz zu späteren Bibliotheksformen, die ihre Leserinnen und Leser mehr reglementierten und Bildungsabsichten hatten, nur als ganz frühe Vorgänger geltend gemacht? Sie existierten lange, haben also gewiss Wirkungen gehabt und präsentieren auch eine andere Möglichkeit an Entwicklung, die dass Bibliothekswesen hätte nehmen können. Aber sie passen nicht in die grosse Erzählung (die Öffentliche Bibliothek muss sich dieser Erzählung nach zur Bildungseinrichtung entwickeln), die Séguin angelegt hat.

Eine Geschichte der „grossen Männer“

Eine solche Erzählung macht es aber schwierig, die Gründe für bestimmte Entscheidungen nachzuvollziehen, die Menschen vorbrachten. Menschen tauchen bei Séguin auch – ganz in Form einer Geschichtsschreibung, von der man eigentlich dachte, sie sei untergegangen – nur als „grosse Männer“ auf, die aus der Masse herausragen und „Geschichte machen“, während andere nur folgen. Aus deren Briefen und Artikeln wird dann auch ausgiebig zitiert, aber nur aus diesen. Der Autor stellt die Entwicklung der Bibliotheken in Québec fast nur als Ideen da, die diese „grossen Männer“ hatten. Seine Geschichte ist erstaunlich kontextlos. Die Entwicklungen der Bibliotheken werden nur dann in den Kontext der Geschichte Québecs eingeordnet, wenn es unumgänglich ist. Sie waren Teil der Auseinandersetzungen um die französische und englische Sprache, zu Beginn auch zwischen Kolonialmacht und die Neu-Kolonisierten (die französisch-sprachigen) sowie der damit „verbundenen“ Kulturen, insbesondere den Ultramontanismus (die Frage, ob und wie sehr katholisch Gläubige „Papsttreu“ seien und / oder sein dürften) und den Autonomie-Bestrebungen Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts. Das wird erwähnt. Anderes wird nur vorausgesetzt. Zudem wird die Entwicklung der Bibliotheken in Québec nicht in den Kontext der bibliothekarischen Entwicklungen anderswo gesetzt, so dass es am Ende aussieht, als hätte sie sich (fast) frei von anderen Einflüssen verändert. Nur dann, wenn es nicht zu vermeiden ist (vor allem, wenn die „grossen Männer“ in ihren Texten sich explizit auf andere Beispiele – vor allem die Public Library in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – bezogen), werden auch diese kurz erwähnt.

White Settler Society

Neben dieser, eigentlich für heutige Geschichtsschreibungen unglaublichen, Einengung fällt auch auf, dass es eigentlich nur die Geschichte der – wie ich es als kritischen Begriff aus Literatur zu Two Spirits und First Nations kenne (u.a. Driskill et al. 2011) – „White Settler Society“ erzählt wird. Séguin schildert, wenn auch wie gesagt nur kurz, Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen, die irgendwie mit Bibliotheken zu tun haben. Aber das immer mit dem Verständnis, dass es eigentlich nur zwei Gruppen gibt – mit den Sprachen französisch und englisch –, dass es halt am Anfang schon eine Kolonie gibt und die Frage nur ist, wem die „gehört“ und wie sie Provinz wird. Würde man nur Séguin lesen, man wüsste nicht, dass es in Québec First Nations gibt – die nicht nur „vorher da waren“, sondern weiterhin da sind und die zum Beispiel lange Zeit vom kanadischen Staat „integriert“ werden sollten, was hiess quasi als Gruppen verschwinden sollten, was wiederum mittels Bildung versucht wurde (Stichwort: Canadian Indian residential school system), wo zu vermuten wäre, dass Bibliotheken eine Rolle spielten – und das es andere Gruppen gibt – im Einwanderungsland Kanada, auch wenn es zeitweise nur für die Zuwanderung aus bestimmten Staaten, offen war –, die sich nicht in die Binarität französisch/englisch oder katholisch/evangelisch einteilen lassen. All das scheint für den Autor und seine Bibliotheksgeschichte nicht relevant zu sein, nicht mal – ausser ich habe es überlesen – als Anmerkung, dass es dazu nichts zu sagen gäbe. (Was so nicht sein wird.) Es ist ein unsinnig enger Blick, welcher – mal von anderen Fragen abgesehen – der Geschichte nicht gerecht werden kann. Für eine 2016 erschienenes Buch ist das ganz erstaunlich.

Ein (unbesprochenes) Detail, dass man im Buch findet, sind immer wieder Angaben zu Öffnungszeiten von Bibliotheken im 19. Jahrhundert, oft acht, neun Stunden pro Tag, fünf bis sieben Tage die Woche. Das scheint sich nicht als Tradition durchgesetzt zu haben: Hier die Öffnungszeiten der Bibliothek in Saint Édouard de Fabre, Québec (Sommer 2016). Aber auch das diskutiert Sèguin nicht, er nennt einfach nur die Öffnungszeiten älterer Bibliotheken, wenn er sie irgendwie findet.

Zuviel und zu wenig

Trotz dieser Kritik hat das Buch fast 600 Seiten, insoweit wäre es vielleicht möglich zu argumentieren, dass es nicht noch länger hätte werden sollen. Aber leider sind diese 600 Seiten durch zahllose Details erreicht worden, die wenig für das konkrete Thema liefern. Teilweise scheint es, als hätte der Autor – der offenbar auf eine über längere Zeit angesammelte, grosse Materialbasis zurückgreift – einfach alles, was er irgendwo zum Thema gefunden hat, darstellen wollen. Das macht das Buch über Längen recht langweilig, wenn zum Beispiel die Kataloge früher Bibliotheken ausgezählt und die unterschiedlichen Bestandsgruppen verglichen werden. Details, die zum einer Aussage hingeführt hätten werden müssen (Was sagt uns diese Verteilung?), aber so nur Seiten füllen. Ganz besonders auffällig ist das bei der idée fixe des Autors, ohne jeder weitere Einordnung Geldsummen zu nennen. Aber was nützt es zu wissen, dass die Mitgliedschaft in der und der Subskriptions-Bibliothek so und so viele Schilling oder Dollar gekostet hat, wenn man nicht weiss, wie das Preisniveau sonst war und mit welcher Summe das heute zu vergleichen wäre?

All diese Details machen das Buch dick und nötigen auch einen grossen Respekt vor der Arbeit, die im Buch steckt, ab. Am Ende kann so eine Sammlung aber nur Ausgangspunkt für detaillierte Studien sein, die das nötige Mehr (die Offenheit der Geschichte darstellen; zeigen, wie und wo sie sich hätte anders entwickeln können; die Geschichte nicht als reine Geschichte der White Settler Society schreiben, sondern als Geschichte diverser Gruppen, die mehr oder weniger Macht hatten; als Geschichte der vielen Menschen und nicht der paar „grossen Männer“ und so weiter) beitragen müssten.

Literatur

Driskill, Qwo-Li; Finley, Chris; Gilley, Brian Joseph; Morgensen, Scott Lauria (edit). (2011). Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. Tucson: The University of Arizona Press, 2011

Martino, Alberto (1990). Die deutsche Leihbibliothek: Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 29). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1990

Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016

Nochmal zur Evidence Based Library and Information Practice. Ein neuer Startpunkt, um Forschung im bibliothekarischen Alltag zu verankern?

Zu: Koufogiannakis, Denise ; Brettle, Alison (edit.) (2016). Being evidence based in library and information practice. London: Facet Publishing, 2016

von Karsten Schuldt

Die Evidence Based Library and Information Practice ist ein Fakt. Nur nicht hier.

Das wird vielleicht einige Personen in den deutschsprachigen Bibliothekswesen überraschen, aber: Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) ist ein dynamisches, einflussreiches Feld, dass beständig wächst und das seit 1997 – also seit jetzt 20 Jahren. Um die einst im kleinen Rahmen propagierte Praxis ist nicht nur eine Zeitschrift (https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP), sondern auch ein Community gewachsen. Und damit ist auch das Bibliothekswesen besser geworden. Das hier zu besprechende Buch, Being evidence based in library and information practice, ist nur der nächste Schritt zu diesem Wachstum.

Was an diesen Aussagen vielleicht irritierend ist, ist, dass das im deutschsprachigen Bibliothekswesen nie auch nur ansatzweise angekommen ist. Von Zeit zu Zeit hört man den Begriff: Evidence Based Librarianship. Bei uns in der LIBREAS-Redaktion tauchte er in den letzten Jahren immer wieder einmal als mögliches Thema für einen Schwerpunkt auf. Auch bei Gesprächen auf Konferenzen fällt er manchmal, besonders bei Kolleginnen und Kollegen aus Medizinbibliotheken. Mein Kollege Mumenthaler hat den Begriff mehrfach ausgesprochen, als er einmal ein Forschungsvorhaben vorschlug (auch wenn es dann in seinem Text zum Vorhaben nicht auftaucht,1 https://ruedimumenthaler.ch/2016/02/15/bibliotheken-und-digitaler-wandel-einige-fakten/). Aber mit Inhalt gefüllt wird der Begriff eigentlich nie. Das sich in der englischsprachigen Bibliothekswelt, und hier vor allem nicht vorrangig der USA oder Grossbritanniens, sondern Kanadas, der Begriff tatsächlich mit einer kleinen Bewegung verbindet, scheint nicht bekannt.2

Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. An sich möchte die EBLIP ein Problem lösen, dass sich selbstverständlich auch in den deutschsprachigen Bibliothekswesen findet, nämlich, dass eine ganze Zahl von Entscheidungen in Bibliotheken und Diskussionen über Entwicklungen im Bibliothekswesen nicht auf überprüfbaren Fakten (Evidenzen) basiert und auch nicht objektivierbar sind (d.h. so dargestellt, dass die Argumentationen, die zu einer Entscheidung oder Aussage führen, für andere nachvollziehbar wären), sondern halt oft immer neu auf Basis lokaler Wahrnehmungen getroffen zu werden scheinen – oder aber gar aus gar nicht richtig nachvollziehbaren Gründen. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Abneigung gegen „Theorie“ in Bibliotheken; vielleicht wird EBLIP nicht wahrgenommen, weil die deutschsprachigen Bibliotheken gerne in die USA, nach Grossbritannien und Skandinavien schauen und Dinge erst wahrzunehmen scheinen, wenn sie sich dort etabliert haben – und nicht nach Kanada (oder Australien oder Neuseeland oder Frankreich etc.3). Aber egal wieso, EBLIP entwickelte sich anderswo; jetzt scheint es sogar, folgt man dem besprochenen Buch, soweit zu sein, diese Praxis wieder einmal zu überdenken. Es wäre also auch ein guter Zeitpunkt, in diese Entwicklung einzusteigen.

Modelle der EBLIP

Denise Koufogiannakis und Alison Brettle (Koufogiannakis & Brettle 2016), die das zu besprechende Buch herausgeben und in ihm auch die programmatischen Texte geschrieben haben, schreiben ein Modell fort, dass grundsätzlich ersten Handbuch zu EBLIP von Andrew Booth und Anne Brice (Booth & Brice 2004) formuliert wurde.

Booth und Brice führten 2004 die EBLIP noch aus zwei Quellen her: einerseits aus der evidence basd medicine, die als Praxis einfordert, dass bei medizinischen Entscheidungen jeweils die besten verfügbaren wissenschaftlichen Ergebnisse genutzt würden; anderseits aus einer Kultur des Accountability und ständiger Begründung mit Evidenzen – also mehr oder minder fakten-basierten Argumenten –, wie sie unter den Blair-Regierungen („New Labour“) in Grossbritannien – wo Booth und Brice damals tätig waren – zum Geschäft aller öffentlichen Einrichtungen gehörte. Dieses Modell basierte sehr dezidiert auf wissenschaftlichen Wissen und setzte sich aus den folgenden Schritten zusammen:

-

„Define the problem

-

Find evidence

-

Appraise evidence

-

Apply results of appraisal

-

Evaluate change

-

Redefine problem“ (Booth & Brice 2014:61)

Es ging ihnen darum, dass gerade wissenschaftliche Quelle genutzt werden, um Fragen zu klären, die im bibliothekarischen Alltag aufkommen.

Das Modell wurde aufgegriffen, wie gesagt vor allem in Kanada, wo 2006 – gehostet an der University of Alberta – die namensgebende Zeitschrift gegründet wurde. Insbesondere in dieser wurde nicht nur Quellen beurteilt und Projekte beschrieben, die mit diesem Modell durchgeführt wurden, sondern auch Projekte, welche das Modell grundsätzlich erweiterten. Offenbar gibt es genügend Kolleginnen und Kollegen in Bibliotheken, die dem Prinzip des EBLIP folgend arbeiten und publizieren wollen. Denise Koufogiannakis und Alson Brettle sind beide seit der Gründung Teil des Editorial Teams der Zeitschrift und sitzen damit – abgesehen von eigenen Publikationen zum Thema, die beide vorgelegt haben – quasi an der Quelle der Entwicklungen im Bereich.

Die Überarbeitung des Modells basiert auf diesen Erfahrungen (wobei sie aus dem Buch von Booth und Brice ein noch früheres Modell zitieren, dass diese schon erweiterten). Das neue, erweiterte Modell verstehen sie als Kreis mit den folgenden fünf jeweils aufeinander bezogenen Schritten:

-

„Articulate (Come to an understanding of the problem and articulate it.)

-

Assemble (Assemble evidence from multiple sources that are the most appropriate to the question/problem at hand.)

-

Assess (Place the evidence against all components of the wider overarching problem. Assess the evidence for its quantity and quality.)

-

Agree (Determine the best way forward and, if working with a group, try to achieve consensus based on the evidence and organizational goals.)

-

Adapt (Revisit goals and needs. Reflect on the success of the implementation.)” (Koufogiannakis & Brettle 2016:15)

Die beiden Modelle unterscheiden sich unter anderem in folgenden Punkten:

-

IM erste Modell ist zwar auch die Arbeit in Gruppen möglich, aber, so die Kritik bei Koufogiannakis & Brettle (2016), letztlich darauf angelegt, dass eine Person ein Projekt durchführt und auch die jeweiligen Entscheidungen trifft. Das neue Modell soll sich eher für die Arbeit in kleinen Gruppen eignen (z.B. durch den Schritt „Agree“, der in einer Gruppe sinnvoller ist, weil hier ein informierter Konsens gebildet wird, als bei Projekten von Einzelpersonen).

-

Das erste Modell legte grossen Wert auf wissenschaftliche Quellen. Eigentlich wurde nur diese als Evidenz akzeptiert; andere Quellen waren höchstens als Anregung für die Formulierung von Fragen zugelassen. (So zumindest die Interpretation von Koufogiannakis & Brettle (2016), der betreffende Artikel von Alison Winning „Identifying sources of evidence“ in Booth & Brice (2004:71-88) kann in diese Richtung interpretiert werden, lässt aber doch Platz für andere Quellen.) Das neue Modell legt Wert auf eine Mischung von Quellen, die ihre jeweils eigenen Wert haben: Wissenschaftliche Quellen, local evidence und professional knowlegde (Koufogiannakis & Brettle 2016:14). Für eine Entscheidung (siehe nächstes Punkt) in einer Bibliothek müssen alle Arten von Quellen herangezogen werden.

-

Während Booth & Brice (2004) EBLIP noch aus den Anforderungen der Blair-Regierung (Accountability) und dem Fakt, dass sich Ähnliches in der Medizin durchzusetzen schien, begründeten, begründen es Koufogiannakis & Brettle (2016) nun als einen „structured approach to decision making“ (Koufogiannakis & Brettle 2016:7), also als Hilfsmittel für die Entwicklung von Bibliotheken. Dabei wollen sie EBLIP als einen ständig neu wiederholten Prozess verstehen, nicht als rein projekt-bezogenes Mittel. In der Vorstellung der beiden Autorinnen ist EBLIP ein Mittel, mit dem Bibliotheken ständig ihre Entwicklungen und Entscheidungen kritisch hinterfragen können.

-

Koufogiannakis & Brettle (2016) verstehen EBLIP auch als eine Aufforderung an Bibliotheken, diese als Betriebskultur zuzulassen (d.h. von Seiten der Leitung, die Zeit dafür einzuräumen und solche Quasi-Forschungstätigkeiten ihres Personals zu fördern) sowie zu leben (also auf Seiten der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, tatsächlich Probleme und Fragen zu definieren, Forschung zumindest auf der Ebene der Quellenanalyse durchzuführen und diese in die lokale Praxis zu übersetzen). Obwohl sie selber (nicht alleine) die Zeitschrift am Modell wissenschaftlicher Zeitschriften ausgerichtet haben und eine einzelne Bibliotheken übergreifende Community organisieren, verstehen sie EBLIP offenbar vorrangig als Mittel, die Entscheidungen in einzelnen Bibliotheken besser und fundierter zu machen – und damit auch besser.

Aber: Wozu?

Koufogiannakis & Brettle (2016) erheben den Anspruch, mit ihrem Buch quasi das Handbuch vorgelegt zu haben, welche des Handbuch von Booth & Brice (2004) ersetzt. Ob das gelungen ist, ist wohl nur im Rahmen von Bibliotheken zu bestimmen, die ihre Praxis an EBLIP orientieren – also keinen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. Es gibt aber eine grosse Anzahl an Gemeinsamkeiten. Beide Bücher unterteilen sich in einen Teil, der das jeweilige Modell und die Arbeitsschritte in diesem dezidiert darstellt und einen Bereich, der EBLIP anhand von einzelnen Studien in der Praxis zeigt. Das frühere Buch hat einen Teil zur Geschichte und Begründung der EBLIP. Das jüngere Buch handelte diese Themen im Vorwort ab. Ansonsten scheint vieles tatsächlich einfach ein Update zu sein, mit einer genaueren Struktur und einem grösseren Selbstbewusstsein, das EBLIP eine etablierte Praxis ist. Gleichwohl wird bei Koufogiannakis & Brettle (2016) nicht so sehr auf die noch bei Booth & Brice (2004) im Zentrum stehende Wahl und Wertung von Quellen für Evidenzen eingegangen. Das ist ein Defizit des neuen Buches. Es scheint, als wäre es sinnvoll, falls man EBLIP im lokalen Bibliotheksrahmen umsetzen möchte, in beiden Büchern die jeweiligen methodischen Kapitel wahrzunehmen und zu nutzen.

Ein Schwachpunkt beider Bücher ist, dass sie vor allem über ihre Beispiele überzeugen wollen: In beiden finden sich Darstellungen von Bibliothek, die mittels EBLIP zu Lösungen für alle möglichen Probleme gefunden haben. Bei Koufogiannakis & Brettle (2016) sind sie besser strukturiert, da die betreffenden Kapitel – die nach Bibliothekstypen gegliedert sind – jeweils einen Überblick zu verschiedenen Studien liefern können, die es heute einfach mehr gibt, als vor 13 Jahren. Aber was die Beispiele zeigen ist eigentlich nur, dass EBLIP angewandt werden kann, um Entscheidungen im Rahmen der Bibliotheksentwicklung zu treffen; nicht, dass es besser ist, sie mit EBLIP zu treffen als mit anderen Methoden. Das ist nur soweit überzeugend, dass man es ausprobieren könnte; aber nicht, dass man es unbedingt müsste.

Ansonsten ist die Beschreibung der einzelnen Schritte des Modells – in beiden Büchern – jeweils sehr kleinteilig, aber nie wirklich erstaunlich. Eigentlich werden nur Schritte einer einfachen Forschungsplanung für Praxisprojekte gezeigt, die so wohl wöchentlich in Fachhochschulen und Universitäten der ganzen Welt für Bibliotheken erstellt werden. Nur, dass sie einmal so beschrieben werden, dass sie direkt von Bibliotheken, d.h. Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, geplant und durchgeführt werden können. Das ist ein Vorteil von EBLIP: Zu klären, dass Forschung oder Wissenschaft keine Magie ist, sondern einfach auch selber vor Ort durchgeführt werden kann, vor allem, wenn man durch selbst gestellte Fragen motiviert wird.

Grenzen

Um das (neugefasste) Konzept von EBLIP zu verstehen, reicht eigentlich das Lesen des ersten Textes („A new framework for EBLIP“) von Koufogiannakis & Brettle (2016:11-18). Alle anderen Texte sind erklärendes Beiwerk. Gleichzeitig ist dieses Buch auch von einer etwas sehr starken Überzeugung getragen, dass EBLIP eine immer einsetzbare Lösung für Probleme und neue Fragen bei der Bibliotheksentwicklung bieten und gute Ergebnisse – d.h. Vorarbeiten für gute Entscheidungen – liefern würde. Vielleicht ist das die Erfahrung der Autorinnen, aber es vermittelt zum Teil den Eindruck, den vehemente Vertreterinnen und Vertreter anderer Methoden auch erzeugen: Das ungute Gefühl, dass der Anspruch nicht gehalten werden kann, die Methode doch nur manchmal etwas taugt und vor allem nicht darüber gesprochen wird, was für negative Effekte die Methode haben könnte.

Was die Wirkung des Buches im deutschsprachigen Raum weiter einschränken könnte, ist der Fokus auf Kanada, die USA und Grossbritannien (nur eine Autorin des Buches kommt mit Schweden aus einem anderen Land) und damit auch den dortigen Kulturen in den Bibliotheken – insbesondere deren professionellen Debatten, die nicht die gleichen sind, wie im DACH-Raum – sowie gesellschaftlichen Fragen, welche den Blick der jeweiligen Texte prägen.

Eine auffällige Leerstelle von EBLIP – in allen bislang vorliegenden Büchern und Texten – ist die Stimme der Nutzerinnen und Nutzer. EBLIP gibt die Agency, die ansonsten oft bei Forschenden an Fachhochschule und Universitäten liegt, in die Hand von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren; diese üben in den aktuellen Konzepten dann aber die gleiche Macht darüber, was und wie gefragt oder untersucht wird, aus, wie es sonst in Forschungsprojekt die Forschenden tun. Angesichts dessen, dass in vielen EBLIP-Projekten Nutzerinnen und Nutzer untersucht, befragt etc. werden, wäre zu erwarten, dass auch diesen Agency zugestanden wird. Eventuell ist eine solche Partizipation von Nutzenden der nächste Schritt in der Entwicklung von EBLIP.

Wer nur einmal einen Blick darauf wegen will, wie EBLIP funktionieren kann, benötigt nicht dieses Buch, sondern kann stattdessen ein paar Nummern der mehrfach genannten Zeitschrift lesen (https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP). Diese zeigt eher die tatsächlichen Potentiale, vermittelt aber nicht das angesprochene Modell.

Ansonsten scheint EBLIP, besonders der Fakt, das diese Community schon über einen so langen Zeitraum existiert, ein Ansporn darzustellen, es auch einmal im lokalen Rahmen in deutschsprachigen Bibliotheken zu versuchen.

Literatur

Booth, Andrew ; Brice, Anne (edit.) (2004). Evidence-based practice for information professionals: a handbook. – London: Facet Publishing, 2004

Koufogiannakis, Denise ; Brettle, Alison (edit.) (2016). Being evidence based in library and information practice. – London: Facet Publishing, 2016

Schuldt, Karsten (2013). Bibliotheken erforschen ihren Alltag. Ein Plädoyer. – Berlin: Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2013

Stock, Wolfgang G. (2009). Evidenzbasierte Bibliotheks- und Informationspraxis. EBLIP5, Stockholm, 2009. – In: Bibliotheksdienst 43 (2009) 8-9, 902-908

Fussnoten

1 Was sich aber beim ihm findet, ist eine Begründung, die sich so auch in den englisch-sprachigen Texten zur Evidence Based Library Practice finden könnte: „Die aktuelle Debatte zeigt, dass wir als Bibliothekscommunity und als Bibliothekswissenschaft schlecht aufgestellt sind. Wir haben Mühe, gegen offensichtlich falsche Äusserungen und plumpe Vorurteile zum aktuellen Stand des digitalen Wandels in Bibliotheken fundiert und sachlich zu argumentieren. Meine Aussagen sind bestimmt näher an der Wirklichkeit (finde ich…), aber eine wissenschaftlich überzeugende Argumentation sieht doch anders aus. Eigentlich müsste ich doch Fakten abrufen können, Studien zitieren können, die unmissverständlich solch absurde Behauptungen widerlegen würden. Aber ich kann nur einige Beispiele zitieren, die ein deutlich anderes Bild zeichnen. Die belegen, dass sich die Bibliothekslandschaft in Bewegung befindet, die zeigen, dass die Community die Probleme erkannt und die Herausforderungen angenommen haben.“ (https://ruedimumenthaler.ch/2016/02/15/bibliotheken-und-digitaler-wandel-einige-fakten/)

2 Bestimmt übersehe ich einzelne Nachweise in Fussnoten etc., aber richtig ist mir der Begriff nur einmal, bei einem Konferenzbericht von Wolfgang G. Stock (2009) aufgefallen. Und dann in meinem eigenen Buch zum thema Forschung in Öffentlichen Bibliotheken (Schuldt 2013).

3 Auch wenn ich dieses Argument schon mehrfach gebracht habe, gerne nochmal: Die Makerspaces waren in der australischen und kanadischen bibliothekarischen Literatur schon etabliertes Thema, bevor sie in den USA stark diskutiert wurden – aber erst dann, als sie auch in der US-amerikanischer Literatur auftuachten, wurden sie in der deutschsprachigen Literatur thematisiert. EBLIP wäre also kein Einzelfall.

leave a comment